尾瀬への誘い 2021年春 水芭蕉 編

2020年は?

2020年4月、新型コロナ感染拡大防止のため「緊急事態宣言」が出され、「県境を越えての移動の自粛」が求められたことに端を発し、尾瀬などの国立公園内は入山自粛が求められました。5月に「緊急事態宣言」が解除され、尾瀬でも入山自粛は解除されたものの、山小屋の営業などは7月1日からとなり、「春の尾瀬」を代表する「水芭蕉」はほんの一握りの方々の目を楽しませただけで終わりました!

2021年!1年ぶりに「尾瀬の水芭蕉」が楽しめます!

2021年も「新型コロナ感染拡大」の勢いは収まらず、5月18日現在、東京以下9都道府県に「緊急事態宣言」が出ています? また、神奈川県や群馬県など10県は「まん延防止等重点措置」が実施されています。群馬県では前橋市や沼田市などは「適用」になりますが、片品村は除外地区です。よって、尾瀬では「新型コロナ感染拡大防止」の対策を徹底することが求められるものの、昨年のような「入山自粛」は求められておらず、1年ぶりに「水芭蕉」を楽しむことができます!

その前に、お読みください!

21.5.20 入山に当たって

1 尾瀬の水芭蕉は、いつ咲くのでしょうか?

2021年は、平年よりも1週間以上早く見頃を迎えました!

尾瀬ヶ原地区で一番早く見頃になるのは、テンマ湿原! 尾瀬沼地区では、東岸の「釜堀沢湿原」が早いと思われます!

5月12日から活動を始めた山の鼻ビジターセンターのブログによれば、湿原には雪はありません!また、環境省インターネット自然研究所のライブカメラの映像では、大江湿原の雪も解けています。また、16日のブログ写真で見ると山ノ鼻の雪解けも進んでいますが、例外的に雪解けが早かった2016年や2018年よりも、雪の量が多く感じられました。しかし、13日のテンマ湿原の写真から推測すると、中田代の下の大堀川沿いの「ビューポイント」では、見頃になっていると思われます! 例年なら、「ビューポイント」に続いて同じ中田代の「竜宮十字路南・長沢道口」が見ごろとなります。 尾瀬ヶ原・北縁道の東電尾瀬橋左岸に広がる「笹山田代」も早いほうです。

続いて上田代や山の鼻の「尾瀬植物研究見本園」、下田代の赤田代道(三条の滝林道の湿原部)沿いから赤田代周辺が順次、見ごろとなります!15日には、尾瀬沼ビジターセンターが業務を開始し、ブログに東岸・長蔵小屋南の「釜堀沢湿原の水芭蕉」を取り上げて、写真も載っていました。雪解けした沢縁りでは、早くも綺麗な姿を見せています! 大江湿原での水芭蕉は、釜堀沢湿原が見頃を迎え始めると、大江湿原の見ごろも沼山峠から降りて来る木道の左側を流れる大江川上流部から下流部へ徐々に移動します。尾瀬沼地区の最後は、奥沢付近と木道を挟んで反対側の東岸台地沿いの沼畔島になるかと思われます!

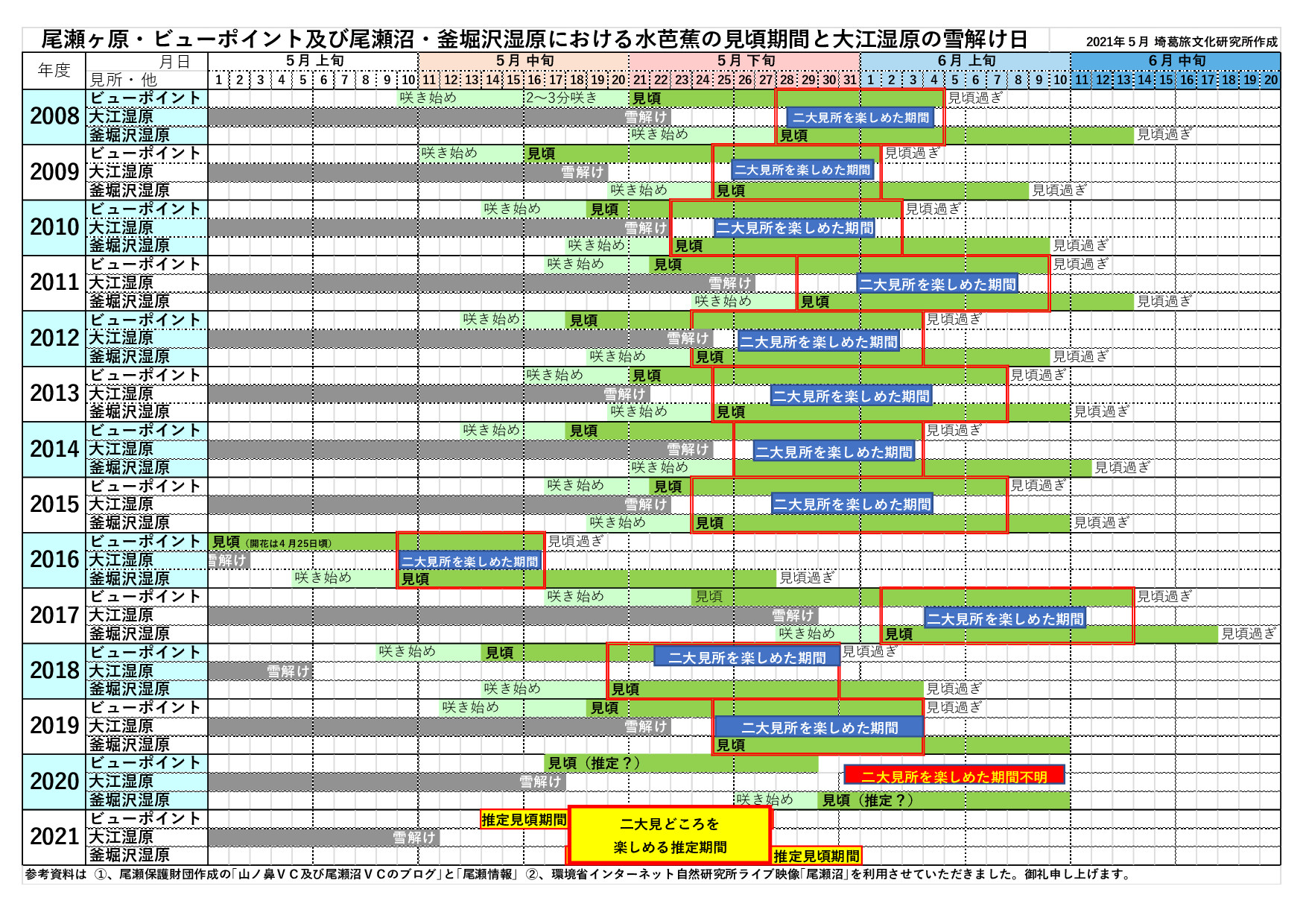

2008年からの開花状況を調べてみました!

水芭蕉の開花は、いつ頃なのか、2008年からの記録をまとめてみました!なお、2020年は、「入山自粛の真っ只中」であったことから、極めて資料が少なく、全体的な状況が把握できず、「想像」した部分が多くなっています!下記に2008年から調査した「尾瀬ヶ原・中田代の『下の大堀川沿いビューポイント』及び尾瀬沼畔『釜堀沢湿原』の水芭蕉の開花状況と大江湿原の雪解け日」を載せています!(「大江湿原の雪解け日」については、環境省インターネット自然研究所のライブカメラ映像(2008年以降の記録あり)をベースに弊所で判定したものです!)

2021年の「水芭蕉の見ごろは、『下の大堀川沿いのビューポイントが5月14日〜27日頃』、『尾瀬沼畔・釜堀沢湿原が、5月18~6月1日頃』では?」と推測しました!

この記録と推定は、①.これまでの弊所の現地調査結果 2.尾瀬保護財団の山の鼻ビジターセンター及び尾瀬沼ビジターセンターが発表する「尾瀬情報」や「ブログ」 ③.環境省インターネット自然研究所の「尾瀬沼ライブ映像」 ④.長蔵小屋をはじめとする各山小屋の「ブログ」 ⑤.片品村観光協会及び桧枝岐村観光協会の「ホームページ」 ⑥.インターネット検索で得られた情報・その他を総合的に「独断」で推測したものです! 尾瀬沼畔・釜堀沢湿原は、少し遅れるかもしれません?あくまで推測ですので、最終的な判断の一助としてください?

2 尾瀬の水芭蕉の見どころはどこに?

30年前のガイドブック「 尾瀬を歩く 山小屋の主人がガイドする」に、10カ所近くのに見どころが載っていました!

- 中田代・下の大堀川沿い

- 鳩待峠道のテンマ湿原

- 山の鼻の植物見本園

- 中田代・竜宮十字路南 長沢道口、

- 下田代・六兵衛堀

- 下田代 (見晴周辺と推測します?)

- 赤田代

- 尾瀬沼地区は、大江川沿いと尾瀬沼東岸

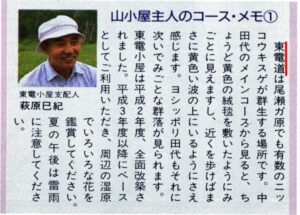

とありました!「尾瀬を歩く 山小屋の主人がガイドする」は、これまでみてきたガイドブックの中では、稀有な存在でした。残念なことに現在では、図書館でしか見ることはできません。極めて少数ですが、インターネット市場に中古本が出品されています。

水芭蕉の見どころは、尾瀬ケ原地域と尾瀬沼地域に分かれますが、30年前の見どころで、今も見ることができます!

福島県・檜枝岐村 御池からの「燧ケ岳山麓周回 + 尾瀬ケ原周遊コース」で見ることができる「見どころ」を順に記載しました!

尾瀬地域をたっぷりと楽しむことが出るコースとして「燧ケ岳山麓周回 + 尾瀬ケ原周遊コース」を設定しています!このコース順に「水芭蕉の見どころ」をご案内します!尾瀬ヶ原地区だけを巡るのであれば、群馬県・片品村 鳩待峠からをお勧めします!

尾瀬沼地域の水芭蕉の見どころは以下のとおりです!

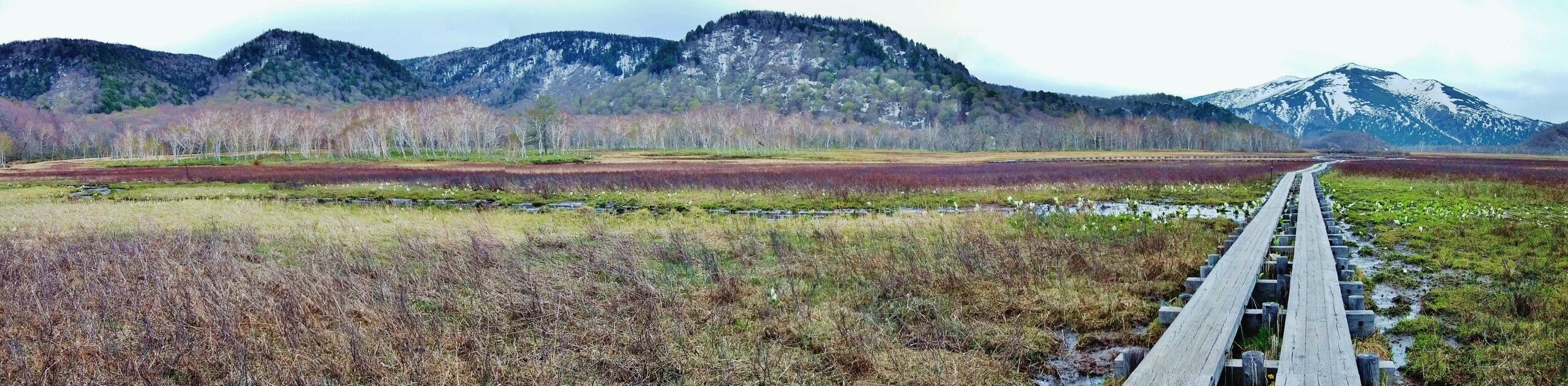

21.5 尾瀬沼地域 水芭蕉及び立金花 見どころマップ図登山口から沼山峠を越えて樹林の中をしばらく下って行くと、急に明るくなり前方の視界が開け、樹々の間から荷鞍山(?)や大江湿原が見えてきます! 木道の左下に湿原とは呼べそうもない小さな湿地が見え、遠目にも「水芭蕉」が一面に生えているのがわかります。 尾瀬における最初の「水芭蕉」との出会いです! 遠くの大江湿原に「水芭蕉」の群生地らしき白っぽい帯が見えています!少しづつ気分が高揚してきます!

1 大江湿原大江川沿い 沼山峠口付近及び小淵沢田代分岐付近

1-1沼山峠口付近

大江湿原に出ると、左側に「ミネザクラ」が咲いており(年によって水芭蕉の見頃と重ならないことがあります)、その先の大江川まで広がる湿地帯に「水芭蕉」の群生を見ることができますが、遠目にしか見えず残念です?

1-2 小淵沢田代分岐付近

大江湿原に出て、5分も歩かないうちに「小淵沢田代分岐」に着きます。左側を流れる大江川沿いの両岸に「水芭蕉」が咲いています! 分岐を左に折れて進むとすぐに大江川を渡る第3大江川橋です!この橋から上流、下流共に両岸に「水芭蕉」が群生します! 残念なことに近年は、その数が減っているように思えます?

2 大江湿原分岐付近

沼山峠道・大江湿原分岐手前からの大江川下流域の「水芭蕉」です! 第1大江川橋の右岸下流側には、展望用のテラスが作られており上流側、下流側ともにゆっくりと鑑賞できます! 右の写真は、70年以上前の大江湿原分岐付近の大江川沿いの「水芭蕉」を写したものです!上の写真より、少し上流からであること、ちょうど見頃になっていることを除けば、ほとんど変わらない姿であるといえます。大きく変わっているのは、「水芭蕉」ではなく、尾瀬塚の落葉松の大きさでしょう!まさに70年余の時の流れを感じさせます!なお、この写真は「尾瀬の父」と称された故武田久氏が写したと記されていました!

大江湿原の第2大江川橋付近や大江湿原分岐から、奥沢を渡った先の木道右側一帯には、立金花が小ぢんまりと転々と群生し、鮮やかな黄色を主張しています!

3 尾瀬沼東岸台地手前の木道両側、左は奥沢、右は東岸台地下です!

大江湿原分岐から尾瀬沼東岸へ向って行くと、木道左側の奥沢の東岸に近い湿原一帯が白く見えてきます! 木道からは離れていますが、奥沢流域から東岸の縁り(べり)まで広がっている「水芭蕉」の群生地です! 尾瀬沼地区では最も広く、見応えがあります。東岸縁りでは、近年木道近くまで拡大しているように見えます! 木道右側は、東岸縁りから大江川の河口付近まで、密集度は下がりますが数本あるミネザクラの際まで「水芭蕉」の群生地が広がっています! また、長蔵小屋北側の湿原縁りには、展望用テラスが2か所設置されており、「水芭蕉」の群生と雄大な燧ケ岳、さらには大江湿原の全景が見渡せる、新たな「ビューポイント」となっており、 近い将来には「釜堀沢湿原」に代わる尾瀬沼地区の「名所」になると思われます! なお、この一帯は「立金花の群生地」でもありますから、「水芭蕉」と「立金花」の競演も楽しめます!

4 尾瀬沼東岸・釜堀沢湿原

釜堀沢湿原からの「燧ヶ岳と水芭蕉の群生」は、尾瀬沼畔を代表する「ビュースポット」です

大江湿原分岐から尾瀬沼東岸へ向かい、長蔵小屋の前を過ぎると釜堀沢湿原に出ます!釜堀沢湿原からの尾瀬沼、水芭蕉と燧ケ岳の3点セットは、「尾瀬ヶ原・下の大堀川の「ビューポイント」に負けず劣らずの「尾瀬を代表する一枚」です! 今から100年以上前に「尾瀬の父」と称される武田久吉氏が感歎し、以来、幾多の人々を魅了してきた「光景」には、「自然保護や発電問題」に留まらない「100年の歴史の重み」を感じさせるだけでなく、群馬、福島両県の県境でもあります! 何よりも、「水芭蕉、ゆったりと広がる尾瀬沼、標高2456mまで一気にせり上がる燧ケ岳と左奥には景鶴山の頂…」の姿は、訪れた人々に「尾瀬」を強烈に焼き付けます! 釜堀沢湿原では、幾本かの流れ出る水が雪解けを促すことで、「水芭蕉の開花」が早まるといわれています?

5尾瀬沼畔・沼尻平東縁り

尾瀬沼・北岸道を歩き、樹林を抜けて沼尻平に着くと、視界が一気に開け、頭上には燧ケ岳が圧しかかるように見え、 足元には「水芭蕉」の群生を見ることができます!大江湿原分岐からの尾瀬沼・北岸道では、浅湖湿原を含め数カ所で「水芭蕉」を見ますが、この規模で纏まっているのは沼尻平だけです!この先、沼尻平から尾瀬ヶ原・見晴までの間でも白砂湿原など数カ所で「水芭蕉」を見かけるだけです? また、「水芭蕉」の群生から少し進み沼尻平十字路の手前では、至仏山を望むことができます!大江湿原分岐から尾瀬ヶ原・見晴までの凡そ8kmの間に数カ所で至仏山を望むことができますが、そのうちの1カ所です!

沼尻十字路から100分ほど尾瀬ヶ原林道を下って(途中白砂湿原から白砂峠への行程さ30m強の急な登りがあります)ブナの樹林を抜けると、尾瀬ヶ原の東端 見晴に到着します!

見晴から「尾瀬ヶ原周遊(竜宮十字路~牛首分岐~ヨッピ吊橋〜赤田代分岐)コース」における 「水芭蕉」の見どころは以下のとおりです!

21.5 尾瀬ヶ原 水芭蕉及び立金花 見どころマップ図

見晴に到着して、尾瀬ヶ原へ向かって左右に山小屋が並ぶ見晴のメインストリート(?)をゆっくりと下ると、若葉が芽吹いていない「水芭蕉」の季節には、樹々を通して尾瀬ヶ原の広がりを望むことができます! ここから、牛首分岐へ向かい、至仏山を見ながら尾瀬ヶ原・横断道を歩きます!

6 下田代・見晴付近

尾瀬ヶ原の東端位置する見晴の先では、山裾から流れ出た何本かが寄り集まり湿地帯を形成しており、流れに沿って小さな「水芭蕉」の群生地を形成しています! 尾瀬ヶ原に入って最初に見る「水芭蕉」です!

7 下田代・六兵衛堀沿い

下田代で最もよく知られた「水芭蕉」の群生地です! 六兵衛堀の両岸縁りを中心に群生している「水芭蕉」を見ることができるのは六兵衛堀橋の上になります? 竜宮⇔見晴間はハイカーがさほど多くないので、特に問題となるわけではありませんが、「水芭蕉」を鑑賞するためには、橋の真ん中で片方の木道を占拠することになりますから、左右に気を配る必要があります! 観賞用を含めて3本木道ができると嬉しいですね? ここでは、「座禅草」が見られるそうですが、まだ見たことがありません?

8 中田代・ 竜宮十字路南 長沢道口付近

六兵衛堀を過ぎて、福島県と群馬県(橋の手前にある表示板には、この先関東地方とありました?)との県境を竜宮沼尻川橋で渡り拠水林を抜けると中田代です! 竜宮小屋の前を過ぎて、竜宮十字路を左に折れて、長沢道を150mほど進むと木道右側一帯が「水芭蕉」の群生地です! 規模だけでいえば、北側は竜宮現象地の近くまで伸びていますので、下の大堀川沿いよりはるかに広いです! 30年前に既に知られている群生地ですが、「群生地」に名称がありません? 最も多いのが、「長沢」ですが、「竜宮十字路南・長沢道口」としました! さらに残念なことに、竜宮十字路からわずかの距離ですが、「水芭蕉」を訪れる人は、ほとんどいません? もったいないことです?

9 中田代・竜宮現象地 付近

竜宮十字路から、牛首分岐へ向かい少し歩くと、左側にシカ対策用の防護ネットが張られますが、今シーズン、まだ張られていません! この一帯は、「水芭蕉」だけでなく「立金花」の群生地でもあります! 前方に見える「竜宮現象地」一帯は、かつては中田代を代表する「水芭蕉」の群生地でした! 昭和45年(推定)頃に牛首分岐までの木道が現在のルートに改変され、中田代における「水芭蕉」の主役の座は「下の大堀川沿い」へと移りました!

10 下の大堀川沿い

現在、尾瀬地域の「水芭蕉の見どころ」として最も知られている中田代の「下の大堀川沿い」の全景です!「水芭蕉のビューポイント」といえば、この地点を指すほど有名ですが、「下の大堀川沿いのビューポイント」が形造られたのは、昭和45年(推定)頃と思われます? 同年発行の「新編 日本の旅 5 日光/尾瀬」《 小学館発行 後藤茂樹編集》の巻末に添付された地図は、古いルートですし、載っていた写真は「竜宮現象地の『水芭蕉』」でした! 竜宮現象地から牛首分岐までの木道は、現在よりも南側の源五郎堀に沿って敷かれており、「下の大堀川沿いへの回遊木道」も敷かれていませんでした! 木道が現在の状況になると、急速にその存在を誇示し、誰もがここで「記念の一枚」を撮るようになりましたが、わずか50年前からの光景です!

牛首分岐に到着しました!

「燧ケ岳山麓周回 + 尾瀬ヶ原周遊コース」は、牛首分岐で右に折れて尾瀬ヶ原・北縁道を赤田代分岐へ向かいます!

尾瀬ヶ原・北縁道とは?

尾瀬ヶ原・北縁道は、尾瀬ヶ原の北側縁りを中田代の牛首分岐から赤田代の赤田代分岐まをを結ぶ道の名前です。現在の東電小屋には、経緯はともかく東京電力関連の建物が、大正末期から存在しており、山の鼻—東電小屋付近との間を当時から東電関係者が頻繁に利用していたことが推測されます。その結果、当時の関係者が(東電関係者以外も)この道を便宜上、「東電道」と呼んできたものでしょう? その後、発電計画が放棄されたことで、「東電道」を使用する理由が霧消し、表向き使われなくなったと思われます。 (参考 1997年6月、東京電力㈱用地部水利課が発行した小冊子「尾瀬と東京電力」に、「・・・大正時代に、当時の電力会社利根水電と関東水電は、…尾瀬の豊富な水を発電に生かそうと土地を買収し、さらに関東水電では水利権も取得しました。…」とあります。また、武田久吉氏は、1996年平凡社発行の「尾瀬と鬼怒沼」 に1926年(昭和2年)6月に訪れた尾瀬について記した「春の尾瀬」の一文を載せており、その中で現在の東電小屋付近に「関東水電観測小屋」があったことを記しています。さらに、1938年(昭和18年)発行の「尾瀬と桧枝岐」 (1978年復刻版発行 木耳社)に収められた「尾瀬近傍図」(昭和17年陸地測量部認可)には、同地に「東電事務所」との記載があります。)

尾瀬ヶ原・北縁道は、尾瀬ヶ原の北側縁りを中田代の牛首分岐から赤田代の赤田代分岐まをを結ぶ道の名前です。現在の東電小屋には、経緯はともかく東京電力関連の建物が、大正末期から存在しており、山の鼻—東電小屋付近との間を当時から東電関係者が頻繁に利用していたことが推測されます。その結果、当時の関係者が(東電関係者以外も)この道を便宜上、「東電道」と呼んできたものでしょう? その後、発電計画が放棄されたことで、「東電道」を使用する理由が霧消し、表向き使われなくなったと思われます。 (参考 1997年6月、東京電力㈱用地部水利課が発行した小冊子「尾瀬と東京電力」に、「・・・大正時代に、当時の電力会社利根水電と関東水電は、…尾瀬の豊富な水を発電に生かそうと土地を買収し、さらに関東水電では水利権も取得しました。…」とあります。また、武田久吉氏は、1996年平凡社発行の「尾瀬と鬼怒沼」 に1926年(昭和2年)6月に訪れた尾瀬について記した「春の尾瀬」の一文を載せており、その中で現在の東電小屋付近に「関東水電観測小屋」があったことを記しています。さらに、1938年(昭和18年)発行の「尾瀬と桧枝岐」 (1978年復刻版発行 木耳社)に収められた「尾瀬近傍図」(昭和17年陸地測量部認可)には、同地に「東電事務所」との記載があります。)

「尾瀬ヶ原・横断道」と尾瀬ヶ原・北縁道」

「東電道」には「違和感」と、「抵抗感」がついて回りますが「道の名称」はあるほうが便利です。また、見晴から山の鼻を直線的に結ぶ道にも名前がありません? そこでこの道を「尾瀬ヶ原・横断道(幾分斜めですが)とし、北側のかつて東電道とよんだ道を「尾瀬ヶ原・北縁道」と名付けました。

11 中田代・北縁道のカップルベンチ付近

牛首分岐で折り返し尾瀬ヶ原・北縁道を歩きます! この付近は、尾瀬ヶ原の中で最も広い湿原です! 燧ケ岳の右裾付近に、竜宮小屋がかすかに見えています(上の写真には写っていません)! 木道は、左側を流れる猫又川の拠水林に沿って下の大堀川へ向かって進みます! 前方の木道の間にカップルベンチが見え来る付近から、周囲に「水芭蕉」の群生を見ることができます! この付近から東電下の大堀川橋までの間は左右に池塘が点在し、「水芭蕉」も途切れることなく見ることができます!

11 ヨシッ堀田代(ヨシッ堀沿い)

東電下の大堀川橋を渡り、シカ防護ネット柵が設置してある「日光黄菅の群生地」を過ぎ、いもり池の前を過ぎてヨッピ吊り橋を渡ると、ヨシッ堀田代に出ます! 以前は「水芭蕉」の群生が見られたのですが、近年はボリュームが落ちています!

12 北縁道 笹山田代

東電小屋前を通り、右下の只見川と名前を変えた流れに沿って、笹山から落ちる山裾の樹林の中を進むと、急に目の前が開け、至る所に藪のように小さな雑木(ぞうぼく)が広がっている雑然とした湿原に出ます! しかし、この時期は尾瀬ヶ原でも、一二を争う「水芭蕉」の群生地となります!湿原は大きくはありませんが、「水芭蕉」の密度が濃く、圧倒されます! 木道の先には只見川に架かる東電尾瀬橋が、その上には燧ケ岳がどっしりと聳えています! この群生地は、30年前の「尾瀬を歩く 山小屋の主人がガイドする 」に記述がなく(コースガイドには記載があります)、インターネット検索でも見つかりませんでした?わずかに山の鼻ビジターセンターのブログで、2017年5月24日及び6月6日に取り上げているのが確認できました?しかし、5月24日は、「東電尾瀬橋近辺です」と正確に記述して「ミズバショウが見事に咲いています」とのコメントもありましたが、6月6日は「昨日のヨシッポリ田代の様子」と記述されていました? 木道の前方に東電尾瀬橋が見えており、ここは「ヨシッポリ田代」の範囲からはずれています! それほどマイナーな湿原ですが、「ミズバショウが見事に咲いています」とコメントするほどの「群生」と認めています!?

「笹山田代」は尾瀬で唯一、新潟県に属する湿原です!

アルペンガイド 尾瀬 笹山の地名尾瀬地域の中で、東電小屋を含むこの一帯だけが新潟県に属しています。正式な住所は、新潟県魚沼市下折立です(尾瀬で魚沼市というのは違和感を感じますが?)!「笹山田代」は、背後の1538mの山の名前から付けました! ちなみに、昭和46年6月発行以降の国土地理院5万分の一地図及び現在の2万5千分の1地図には山の名前の記述がありませんが、17年陸地測量部認可の地図には、「笹山」と、ご丁寧に「尾瀬崎」の二つの名前が記述されています! その後、川崎隆章氏は「笹山」、白籏史朗氏は「尾瀬崎」を使用しています! なお、1997年発行の「アルペンガイド 4 尾瀬」 《山と渓谷社》には、「笹山」と記述があります!

笹山田代を過ぎて只見川を渡り、右岸を登ってしばらく進むと赤田代分岐に到着します! 「燧ケ岳山麓周回 + 尾瀬ヶ原周遊コース」は、この先赤田代から三条の滝(または、段吉新道)へ向かいます!

前方が、尾瀬ヶ原・北縁道の終点 「赤田代分岐」です!ここから左へ進むと、赤田代、三条の滝方面! 右へ折れて進むと見晴です!

見晴から赤田代への赤田代道(三条の滝林道の見晴⇔赤田代間)の「水芭蕉」の見どころは?

見晴から赤田代への「赤田代道(三条の滝林道の見晴⇔赤田代間)」沿いは、「水芭蕉」の見どころが続きます!

13 赤田代道沿いの下田代付近では、立金花の群生が! 続いて「水芭蕉」が!

見晴から赤田代道を歩き始めるとすぐに、立金花の洗礼を受けます! 木道の右側の細い流れに沿って立金花の群生が幅広の明るい黄色の帯のように連なっており「春がきた!」ことを実感させてくれます!

立金花の群生地を過ぎると、「水芭蕉」が目立ってきます!左側の「1本モロビ(秋田県森吉山周辺では、オオシラビソを「モロビ」とよんでいますので、お借りしました!)」の周辺にも小さなかたまりが見られます! 前方で尾瀬ヶ原・北縁道と合流する「赤田代分岐」のある台地へ登るスロープ状の木道が見えてきます!道の拾遺は、椅子量が増えて少し歩きづらくなっていますが、おかげでこの付近から赤田代分岐周辺までは、木道の両側に「水芭蕉」の群生が続きます!

14 赤田代道沿い 赤田代分岐周辺

台地へ登ると、左側の燧ケ岳から延びている樹林との縁(へり)沿いの「水芭蕉」の群生地となっている湿地帯の中に敷かれた木道を進みます! 赤田代道は、常にハイカーがまばらですから、びっしりと生えている「水芭蕉」を観察しながらゆっくりと歩くことができます!

15 赤田代

赤田代分岐から、名前のない沢と拠水林を越えて、2本目の赤ナグレ沢と拠水林を越えると、木道の周囲を「水芭蕉」が囲んでいます! 木道正面には温泉小屋が、右側頭上には燧ケ岳が大きくそびえ、山裾の樹林が途切れると随所から浸みだす水が緩やかな傾斜湿原を形成し、「竜宮十字路南 長沢道口」にも劣らない規模の群生地を作り上げています!

鳩待峠から山の鼻を経て牛首分岐まで

「燧ヶ岳周回 + 尾瀬ヶ原周遊コース」では、通らない鳩待峠から牛首分岐までの間の「水芭蕉」の見どころは、次の通りです! 群馬県・片品村 鳩待峠から尾瀬ヶ原へ出るルートの上にあり、山の鼻の「研究見本園」もこのルートに含めました!」

20 テンマ湿原

尾瀬で一番早く見ることができる「水芭蕉」の群生地は、テンマ湿原!

鳩待峠から山ノ鼻へ下って行き、最初に目にする「水芭蕉」の群生地は、「テンマ湿原」です! 30年前のガイドブック「尾瀬を歩く 山小屋の主人がガイドする 」には、「尾瀬で最も早く水芭蕉が見られるのは、4月下旬、大清水バス停付近の湿原、続いて鳩待峠〜山の鼻間の、川上川沿いの小さな湿原では、5月中旬に見られる(注)。」とあり、「尾瀬」で最も早く見ることができる「水芭蕉の群生地」は、「テンマ湿原」となります! テンマ湿原は川上川の右岸にできた長さ150m幅50m 程の小さな湿原ですが、「水芭蕉」の密度は濃い上、木道がぼ真ん中を貫通しているので、見応え十分な湿原となっています!

(注)「大清水バス停付近の湿原」は、群馬県側から尾瀬沼地区へ入山する登山口にある湿原で、「尾瀬地域」ではないと考えます。)

19 研究見本園

山ノ鼻に着き、ビジターセンターのを過ぎて、右の至仏山荘と左のカフェ兼売店の前を過ぎる右は尾瀬ヶ原へ、左は至仏山への分岐に出ます!この分岐の北西部一帯に広がる湿原が、「研究見本園」です! 名前は「見本園」とありますが、手を加えておらず、他の湿原と同様の生態系が営まれているといわれます! 北の拠水林の先には、今は歩くことができない柳平から流れ出る猫又川が流れており、西は至仏山の東麓の樹林の縁(へり)まで広がっています。一周2kmほどの周回及び中央をほぼ東西に横切る木道と、数カ所に展望用ベンチなどが敷設されています!「見本園」の中を数本の細い流れが東へ向かっているほか、池塘もあり、尾瀬ヶ原・中田代からは、数日遅れとなるものの、水芭蕉から草紅葉まで、密度の濃い季節季節の花々を楽しむことができます!

18 上田代 山ノ鼻口

山ノ鼻から尾瀬ヶ原へ向かう木道は、山小屋群東端の尾瀬ロッジの前で左へ折れて上田代の湿原へ出ます!上田代の湿原は、東西凡そ1.5km、南北凡そ1kmと中田代や下田代に比べて狭い上、木道は中央部に敷かれているものの、北側の猫又川、南側の川上川及び上の大堀川が形成した拠水林に視覚を遮られ、一層狭く感じられます! 「水芭蕉」は、研究見本園から山小屋群の前を過ぎて東へ向かう細い流れに沿って木道付近で密生しており、湿原へ出た途端に「水芭蕉」に巡り合う」という「満足感」を演出しています! また北側の拠水林に沿って「水芭蕉」の群生が見られ、南側には、川上川の古い流路に沿って北側に比べて小振りに群生しており、「水芭蕉の尾瀬」を実感させてくれます!

17 原の川上川橋周辺

前方の「原の川上川橋」へ向かって歩いて行くと、「水芭蕉」が密生しているかつての細い流路跡を過ぎます! 両側の拠水林に沿って「水芭蕉」の群生が見えますが、右側の川上川沿いよりも左側の猫又川沿いが近い上、密集度が濃いことから、左側を向きながら右側の木道を歩くので、山の鼻へ向かう人々に注意が必要です! 原の川上川橋を渡ると、拠水林までは「水芭蕉」が! その先「水芭蕉」は見ることができますが、「木道、燧ケ岳と池塘の世界」へと変わります!

さあ、ゆっくりと尾瀬の水芭蕉を楽しんでください!