尾瀬では、草紅葉が見頃になります!

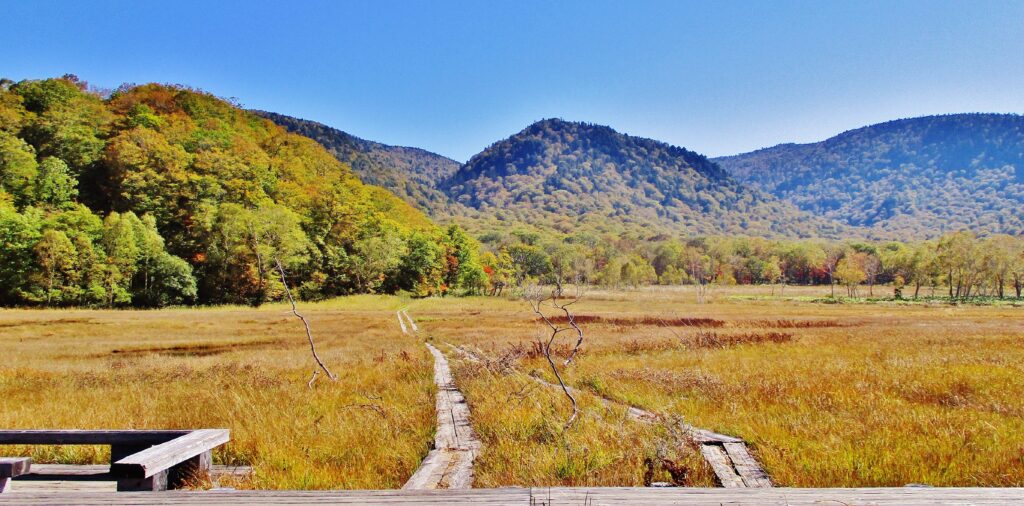

下の写真は尾瀬保護財団の尾瀬沼ビジターセンター及び山の鼻ビジターセンターのブログに載っていた写真です!尾瀬沼では「もう草紅葉の見ごろに?」と思います!一方、尾瀬ヶ原も16日までは、平年並みの状況で推移していますから、20日ころには「見ごろに?」と思われます。むろん場所によっては、緑色がまだ残っているところもあります。

燧ヶ岳山麓周回+尾瀬ヶ原周遊コースで一足早く尾瀬の秋を満喫しましょう!

22.9.18 燧ケ岳山麓周回+尾瀬ヶ原周遊コースで巡る「尾瀬」 案内図コースタイム付き原本紅葉(葉の色の変化)は、最低気温が8℃より低くなる日が続くと、しばらくしてから始まるといわれます? 2021年の紅葉は残念ながら鮮やかさに欠けていました?「2022年は?」と山の鼻VC及び尾瀬沼ビジターセンターのブログに記載されている2015年から2022年の最低気温を調べてみました!

尾瀬の秋は、9月末から2週間くらい?!

山の鼻、尾瀬沼両ビジターセンターのブログに記載されている気温のうち、8月20日から10月10日過ぎまでの約2か月間の最低気温をグラフにしました。年により多少のばらつきはあるものの、9月の1か月間は気温が徐々に下がり夏から秋へと移行する期間でした。尾瀬の秋は9月末から10月15日ころまでの2週間ほどの短い期間であることがわかります! また、8月20日からの推移は、春が早かった2016年と似た傾向をみせているように思えます?

2022年、尾瀬の秋は、昨年より少し早め訪れるのではと思われます?

2016年は9月30日に初霜が降り、これを境に湿原では草紅葉が見ごろを終え、代わりに樹木の紅葉が見ごろを迎えています! この先、例年通りに推移すれば今年も、9月末頃に初霜となり、尾瀬の秋が本格化すると思われますが???

10月1日前後に、燧裏林道の箱庭田代で紅葉の見ごろに!

10月5日前後には、尾瀬ヶ原と尾瀬沼畔で紅葉が見頃となるでしょう?

下の写真は2016年の山の鼻、尾瀬沼両ビジターセンターのブログに載っていた写真です!尾瀬ヶ原及び尾瀬沼地区で草紅葉と紅葉をともに楽しむことができました!

尾瀬地域の草紅葉と紅葉を「燧ケ岳山麓周回+尾瀬ヶ原周遊コース」で徹底ガイトします!

このコースは、福島県檜枝岐村の御池を起点・終点とするコースです!尾瀬沼から尾瀬ヶ原へ下りて尾瀬ヶ原を回り、帰路は、三条の滝を経由し、燧裏林道を歩いて御池に戻るという「尾瀬を満喫する」コースです。そのために、道の高低差が延べ500m以上であり、歩行時間が11時間以上となるロングコースでもあります?

最初に出会う見事な紅葉は、シャトルバス内からの「ぶな平」です!

シャトルバスに乗車して、少し進むとバスの左側下の標高1400m前後一帯に広がっている「ぶな平」を左側の窓から見渡せます。近づくと、運転手が案内してくれますし、一時停車をしてゆっくりと見ることができるようサポートしてくれます。平年の10月10日すぎには、一面が黄金色に染まります!

シャトルバスに乗車して、少し進むとバスの左側下の標高1400m前後一帯に広がっている「ぶな平」を左側の窓から見渡せます。近づくと、運転手が案内してくれますし、一時停車をしてゆっくりと見ることができるようサポートしてくれます。平年の10月10日すぎには、一面が黄金色に染まります!

沼山峠下登山口から、紅葉の尾瀬へ出発です!

沼山峠下登山口(1700m)から尾瀬沼東岸へは、オオシラビソなどの針葉樹の樹林の中を、急な勾配の階段木道などで沼山峠(1786m)までの86mを登ります。沼山峠は、道標がありません。勾配が緩やかになり、右側のオオシラビソの前を過ぎると峠越え! 少し下ると右側に沼山峠直下展望所があります。かつては尾瀬沼や大江湿原の一部が見下ろせましたが、今は・・・?

大江湿原に出ました!

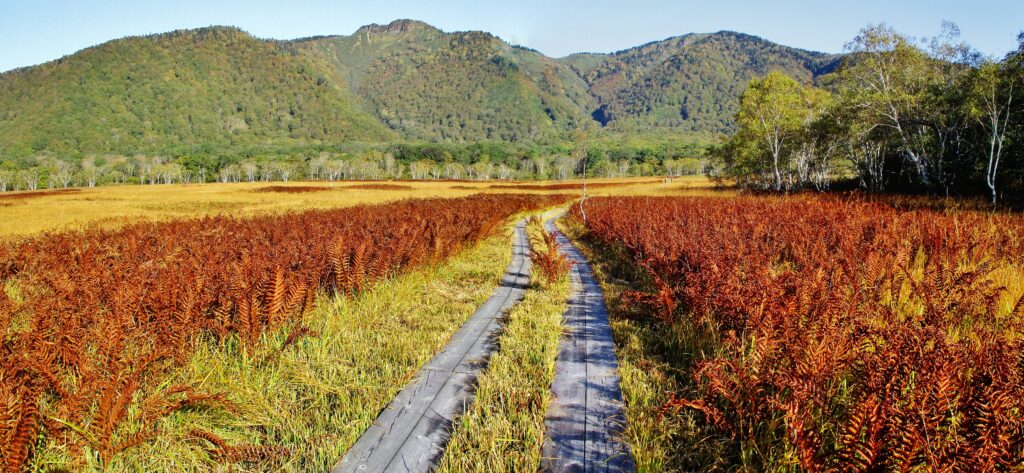

大江湿原に出ると、目の前には、見ごろとなった草紅葉が広がっています。ここから尾瀬沼東岸までは約1.5km!木道右には、草紅葉をリードするヤマドリゼンマイが琥珀色に染まっています。湿原の周囲では白樺やダケカンバが黄葉し、草紅葉とのコラボが楽しめます!

大江湿原に出ると、目の前には、見ごろとなった草紅葉が広がっています。ここから尾瀬沼東岸までは約1.5km!木道右には、草紅葉をリードするヤマドリゼンマイが琥珀色に染まっています。湿原の周囲では白樺やダケカンバが黄葉し、草紅葉とのコラボが楽しめます!

「尾瀬の開拓者である平野長蔵氏」の墓所があるヤナギランの丘から、大江湿原を望みます!

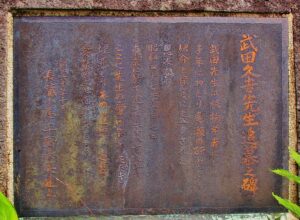

小淵沢田代分岐から10分ほど進むとヤナギランの丘分岐です。右手の小高い丘がヤナギランの丘です!ここには、尾瀬の開拓者である初代平野長蔵氏、尾瀬沼の調整池化に反対した二代目の長英氏、そして群馬県側の三平峠下を経由し、福島県の沼山峠下へつながる観光道路建設阻止を当時の大石環境庁長官に直訴、撤回させることに成功したあと、三平峠下で疲労凍死された三代目の長靖氏までの平野家の墓所です。8月になると紅紫色の花を咲かすヤナギランが群生することから、長蔵氏への遺徳をしのびつつ敬愛を込めて「ヤナギランの丘」と呼ばれてきました。また、2代目の長英氏により建立された「尾瀬の父」とも称された「武田久吉先生追慕の碑」が左わきにあります。尾瀬沼までの大江湿原を俯瞰する絶好のビューポイントです!「尾瀬を考える」一助として墓参をしながら、足を延ばしてみることをお勧めします!

尾瀬沼東岸 長蔵小屋裏の展望デッキからの燧ケ岳と尾瀬沼畔です!

右側の清水俣台地、正面の大入洲半島の沼縁りは、尾瀬沼地区の紅葉の見どころの一つです。

尾瀬沼から尾瀬ヶ原への途中にある、尾瀬沼北岸道の浅湖湿原と尾瀬ヶ原林道の白砂湿原です!白砂湿原は「深山幽谷」を思わせる特異な湿原です!

- 清水俣台地を越えると浅湖湿原に出ます!湿原に出た途端、右上の燧ケ岳が目に飛び込んできます!前方の大入洲半島の縁沿いにも白樺やダケカンバが連なっており、黄葉を楽しむことができます!

- 白砂湿原は標高1660m弱ですが、四方を山に囲まれていることから、まるで「深山幽谷」を歩いているかのような感覚に陥ります。尾瀬地域の湿原の中では、特異な雰囲気を持っています?

尾瀬ヶ原林道の紅葉です!ブナを除き、尾瀬沼や尾瀬ヶ原よりも早く紅葉します!

尾瀬ヶ原林道では、段小屋沢付近を境に針葉樹主体から広葉樹主体の樹林へと移っていきます。白砂峠から段小屋沢までも左側の沼尻川へ落ちる斜面や対岸にも広葉樹は多いのですが、岩や石が露出ていたり、木の根が張り出していたりと歩行に気を取られますから、ゆっくりと見ることはできません?イヨドマリ沢の5分ほど手前から見晴までは、幅広(一部W幅の複線)木道が整備されていますから、この区間でゆっくり見ることができます。但し、下りの木道ですから、歩行に注意しながら見る必要があります!

見晴に到着です。山小屋の前をゆっくり下るといよいよ尾瀬ヶ原です!

ここから中田代の牛首分岐へ向かって歩き始めますがその前にちょっと寄り道です?!チャンスの少ない見晴地区の紅葉を見に行きます!

写真は、記載の日に山ノ鼻ビジターセンターのブログに掲載されていた写真をお借りしました。なお、写真は一部トリミングしました。

見晴から下田代の湿原と至仏山を望みます!牛首分岐へ向けて出発です!

尾瀬では、ここでしか見ることができない地平線(?)です!

見晴から六兵衛堀近くまで歩き、後ろの燧ケ岳を振り返ると、これまで見たことのない光景に出会います!燧ケ岳の左裾の先に地平線が見えるのです!どこぞの国の高原を歩いているかのような錯覚に陥ります。本当のことは、見てからのお楽しみです!

竜宮十字路を過ぎ、竜宮現象地とその先に湿原と至仏山を望みます!

竜宮沼尻川橋を渡り、群馬県(関東地方)に入ります。(県境標には、そう書いてあります?)竜宮小屋の前を過ぎると竜宮十字路です!余計なことですが「竜宮現象」は、「伏越」と呼ばれる導水工法の一つで埼葛地区白岡市には、江戸時代に造られた数か所が今も現役で利用されています!

竜宮十字路の右側の中田代道は、ヤマドリゼンマイと景鶴山、左側の長沢口は、春先に水芭蕉の群生も知られていますが紅葉もきれいです! さらに牛首分岐までの左側の山すその紅葉もきれいです!

池塘と牛首と至仏山がの三点セットのビューポイントです!その先は尾瀬ヶ原周遊コースの折り返し点、牛首分岐です!ここで右折し尾瀬ヶ原周遊コースの後半部を歩きます!

- 水芭蕉の群生で知られる下の大堀川を渡って進むと、大きな池塘が見えてきます。池塘と牛首分岐と至仏山が直線に並ぶビューポイントの一つです!池塘には、ヒツジグサの葉が鮮やかに紅葉しています!

- 牛首分岐から北へ進むと山の鼻地区です!山の鼻には見本園があり、草紅葉と至仏山の紅葉とのコラボも有名です!手前の牛首や逆さ燧の池塘付近もまた紅葉の名所です!

牛首分岐から、北縁道で赤田代へ向かいます!

左側は、赤田代分岐へ向かう「北縁道」です!まずは、ヨッピ吊橋へ向かって歩き始めます!。右は、見晴へ向かう尾瀬ヶ原のメインストリートの「横断道」です!

尾瀬ヶ原の広大さを実感する 尾瀬ヶ原北縁道です!

東電小屋前からヨシッ堀田代と至仏山を見ることができます!

唯一、新潟県に属する笹山田代です!

「尾瀬ヶ原で最も綺麗!」といわれる東電尾瀬橋付近の紅葉です!

燧ケ岳と広大な下田代の湿原を眺望すると、右側に見晴の山小屋群が小さく見えます!

赤田代から、燧ケ岳山麓周回コースの後半部を歩き始めて20分もしないうちに目にするのが平滑の滝です?

三条の滝へ下る途中に平滑の滝があります。100年以上前に「平滑の滝」と名付けた人々は、この滝を川床から見てその形容から名付けたものです。しかし現在は、川床に降りることはできず、展望岩の上からの観瀑です。そのため「よほど視力のある人」でなければ、「麗しい流れ」を見ることはできません。さらに、近年は、展望岩周辺の木々が成長し、500mをL字型に曲がって流れる全景すら見ることができなくなっています? ガイドブック等には、未だに「優雅で美しい滝」などと記しています。関係者は素直に現実を認めて「ビューポイントから外す」か、新たに「観瀑施設を準備する」かを選択すべきでしょう?

三条の滝へ下る途中に平滑の滝があります。100年以上前に「平滑の滝」と名付けた人々は、この滝を川床から見てその形容から名付けたものです。しかし現在は、川床に降りることはできず、展望岩の上からの観瀑です。そのため「よほど視力のある人」でなければ、「麗しい流れ」を見ることはできません。さらに、近年は、展望岩周辺の木々が成長し、500mをL字型に曲がって流れる全景すら見ることができなくなっています? ガイドブック等には、未だに「優雅で美しい滝」などと記しています。関係者は素直に現実を認めて「ビューポイントから外す」か、新たに「観瀑施設を準備する」かを選択すべきでしょう?

「女性的」と称される尾瀬の「イメージ」中で一際「豪壮さ」を発揮し「奮闘する三条の滝」へ向かいます!

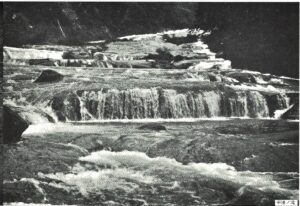

三条の滝は、落差100mとか、90mとかと誇大に表現されてますが、実測では72.8mです!実測表記にしたとしても、尾瀬の水をすべて集める日本屈指の水量を誇り、豪快に流れ落ちるその姿の「雄大さ」が損なわれることはありません。いいかげん「ゲタ」を外してやり、実際の姿を語ることが「三条の滝」にとって「幸せ」だと思いますが・・・??? 三条の滝付近の紅葉は、尾瀬ヶ原の紅葉から少し遅れます?平年なら15日ころが見ごろだと思いますが、この頃には、展望台への道が閉鎖されることもありますから、事前に確認する必要があります。(閉鎖日は年によって違うようです)

三条の滝は、落差100mとか、90mとかと誇大に表現されてますが、実測では72.8mです!実測表記にしたとしても、尾瀬の水をすべて集める日本屈指の水量を誇り、豪快に流れ落ちるその姿の「雄大さ」が損なわれることはありません。いいかげん「ゲタ」を外してやり、実際の姿を語ることが「三条の滝」にとって「幸せ」だと思いますが・・・??? 三条の滝付近の紅葉は、尾瀬ヶ原の紅葉から少し遅れます?平年なら15日ころが見ごろだと思いますが、この頃には、展望台への道が閉鎖されることもありますから、事前に確認する必要があります。(閉鎖日は年によって違うようです)

いよいよ 燧裏林道の湿原を歩きます!

燧裏林道の紅葉は、尾瀬地域で一番早く始まります!見頃は、10月5日ころまでの1週間です!

燧裏林道は、上田代を筆頭に大小9カ所の湿原を歩きます! 燧裏林道の湿原を取り巻く木々の紅葉は、尾瀬地域の中では最も早く見ごろになります。尾瀬沼地区や尾瀬ヶ原地区の紅葉よりは、凡そ1週間は早いことになります。

最初はうさぎ田代です!

最晩期の湿原といわれる天神田代と山側の紅葉かすばらしい素晴らしい西田代です!

燧裏林道で最も鮮やかな、箱庭田代の紅葉です!

春から夏にかけては、気づかずに通り過ぎてしまう湿原ですが、秋になると一変します! 小さな湿原が鮮烈な色を放っていますから、とても印象的です!箱庭のように小さいのですが見事な紅葉を見せてくれます!

春から夏にかけては、気づかずに通り過ぎてしまう湿原ですが、秋になると一変します! 小さな湿原が鮮烈な色を放っていますから、とても印象的です!箱庭のように小さいのですが見事な紅葉を見せてくれます!

燧裏林道で2番目に大きい横田代です!上田代と同じく傾斜湿原です!

傾斜湿原を登って行くと、木道は左側へ折れて池塘の脇を下ります。木道が見えなくなる付近が燧裏林道の最高点で標高1618mです!ここから入深沢を除くと、御池まで一直線に下ります!また、最高点付近には池塘もあります!

傾斜湿原を登って行くと、木道は左側へ折れて池塘の脇を下ります。木道が見えなくなる付近が燧裏林道の最高点で標高1618mです!ここから入深沢を除くと、御池まで一直線に下ります!また、最高点付近には池塘もあります!

横田代を過ぎて入深沢の手前のノメリ田代です!

この湿原は、湿原の最上部を歩きますから、見下ろすだけです!木々の前方に見えるのは、越後の山々です!よく晴れている日には平ヶ岳が見えますが、なかなかその姿を見せてはくれません?

この湿原は、湿原の最上部を歩きますから、見下ろすだけです!木々の前方に見えるのは、越後の山々です!よく晴れている日には平ヶ岳が見えますが、なかなかその姿を見せてはくれません?

燧裏林道最大の湿原であり、かつ傾斜湿原の上田代です!

この光景をみると、「もう尾瀬には来ない!」としていた気持ちが揺らぎ「また来年も来よう!」となるから不思議です?

燧裏林道最大の湿原・上田代です! 傾斜湿原で知られており、入深沢を渡って登りあげるとそこは上田代! 着いた途端に見下ろすこの光景にしばし見とれます!この光景を見るとそれまでのつらかった登り道を忘れ「また尾瀬に来よう!」と思わせるから不思議です

上田代から田代坂を下ると、坂の中間付近で姫田代を歩きます!

姫田代からさらに下り、御池田代の縁沿いを進むと間もなく登山口へ到着です!

御池に到着!しかし、駐車場でも綺麗な紅葉を見ることができます!お疲れさまでした!

「燧ケ岳山麓周回 十 尾瀬ヶ原周遊コース」に関する問い合わせや相談は、下記へお気軽にどうぞ なお、記載内容等についての質問、問題点がある場合も電話又はメールにてお願いします

電話の場合は、下記へお願いします

080-9536-4334 埼葛旅文化研究所

メールの場合は下記へお願いします