作成に当たり、尾瀬の花々、草紅葉や気温についての情報を、下記に記載の情報及び写真を資料として利用させていただきました。ありがとうございました。

- 「尾瀬保護財団・山の鼻ビターセンターブログ」の記載の気温等の情報及び写真

- 「龍宮小屋のブログ」の情報及び写真

- 「Welcome to OZE 尾瀬へようこそ( 東電小屋ブログ)」の情報及び写真

2023年秋、尾瀬では20日を過ぎると、草紅葉が見頃になると思われます?

福島県・桧枝岐村から秋の尾瀬を満喫しませんか?!

福島県檜枝岐村御池を起点として、燧ケ岳山麓を周回し尾瀬ヶ原を周遊する「燧ケ岳山麓周回+尾瀬ヶ原周遊コース」は、尾瀬沼畔、尾瀬ヶ原の草紅葉と燧裏林道の紅葉(残念ですが、三条の滝は、登山道工事のため通行止めになっています)と尾瀬の見どころを網羅する贅沢なコースです。

ルートは次の通りです!

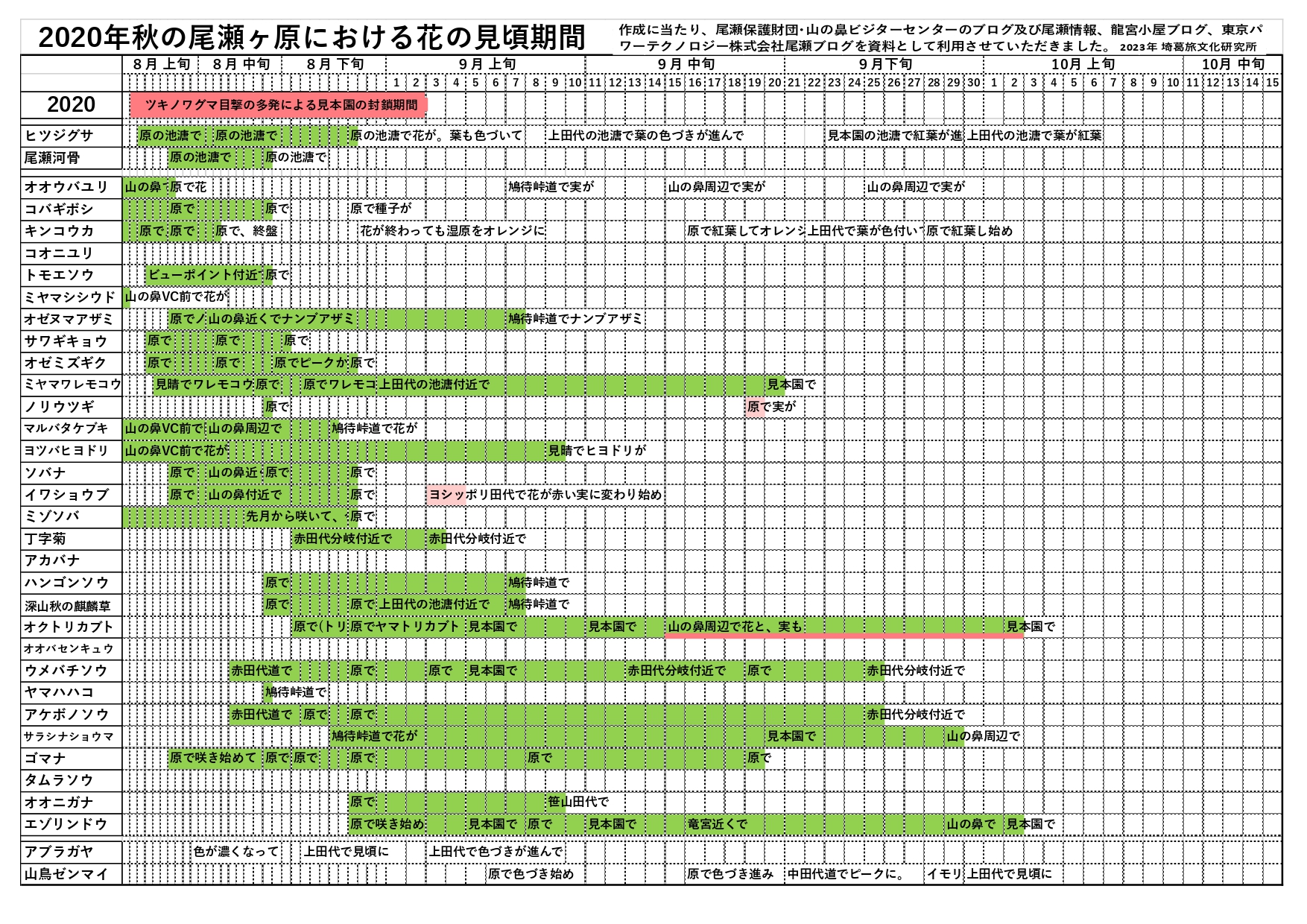

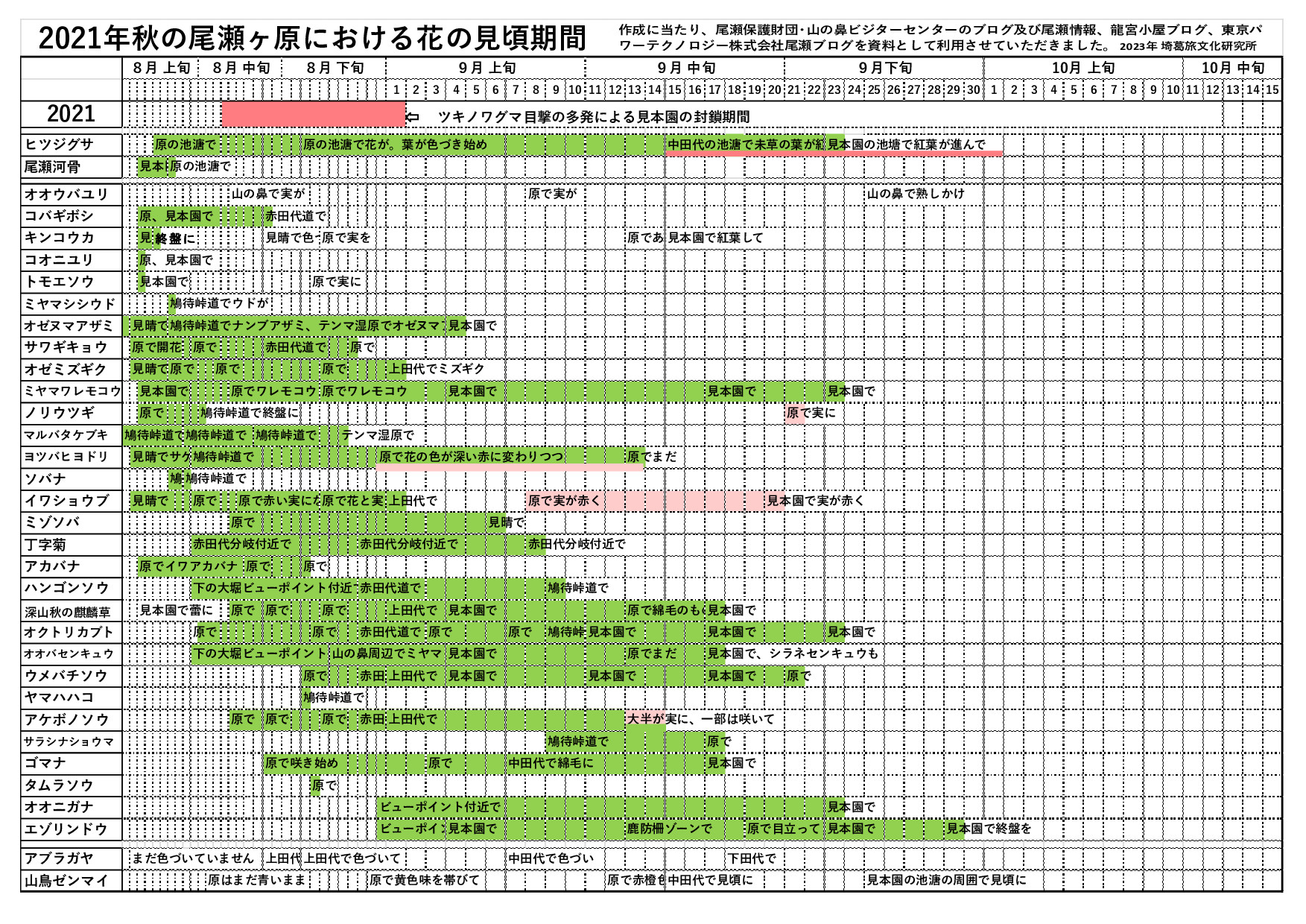

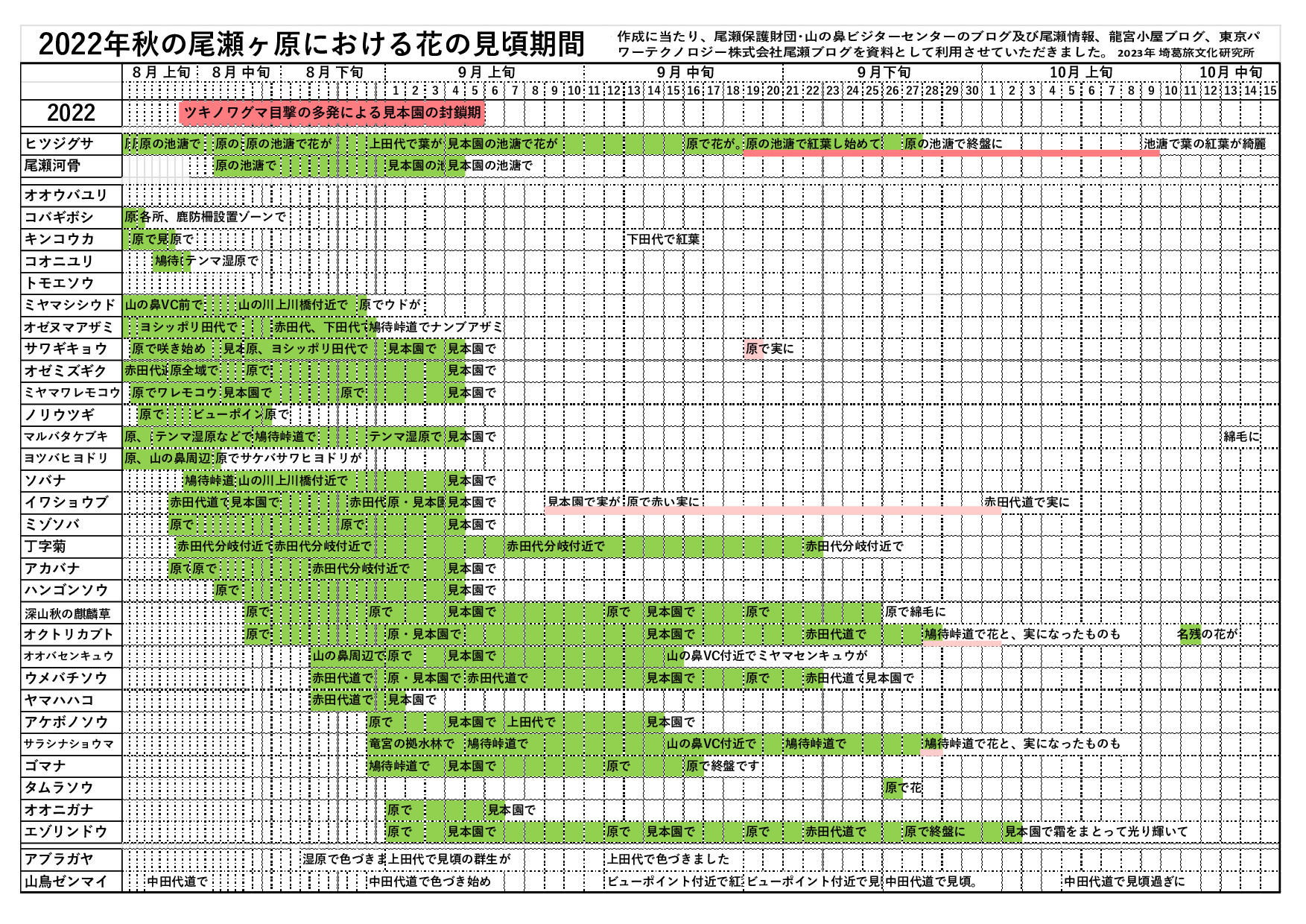

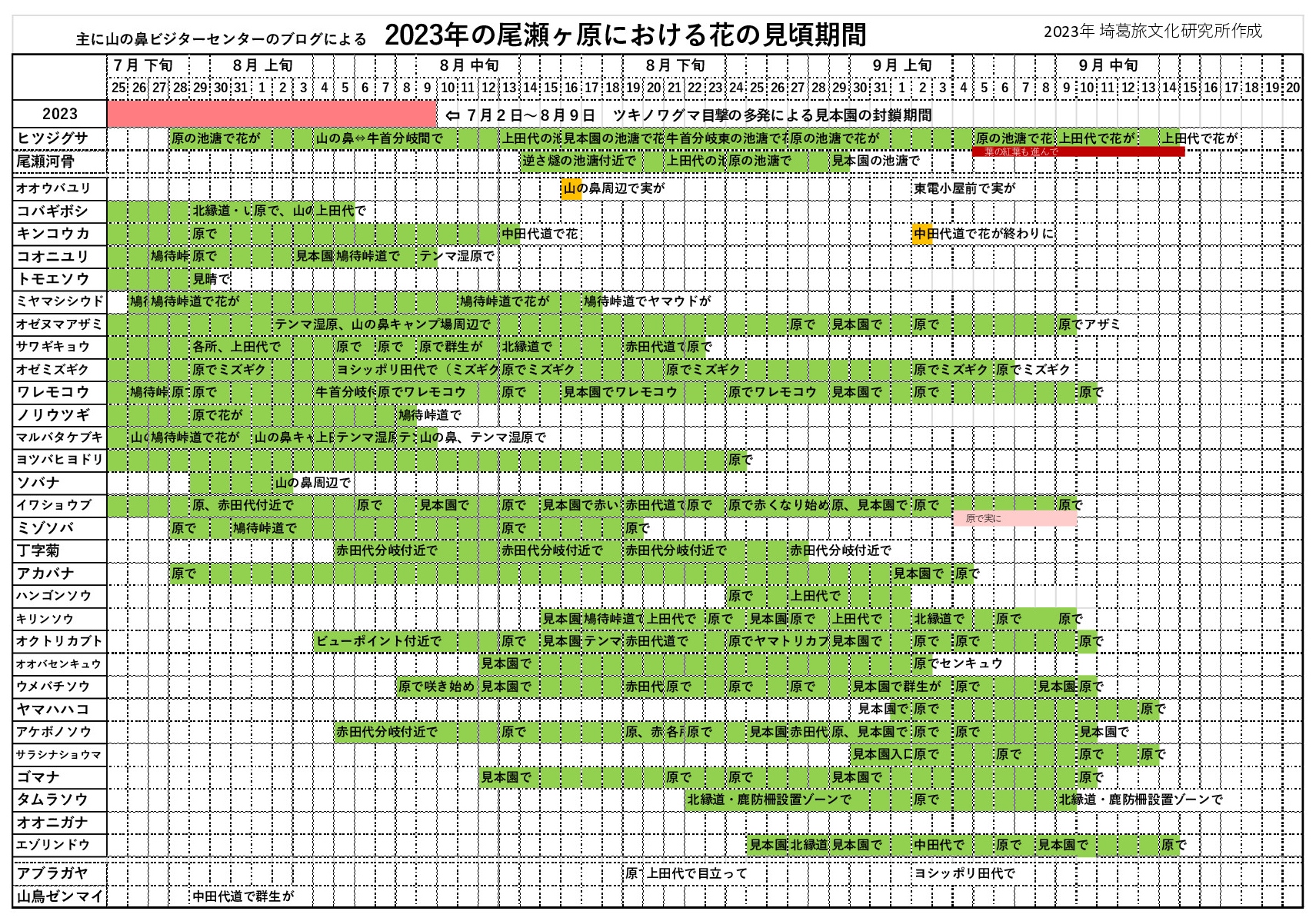

1.秋に尾瀬でどんな花が咲いて咲いているのでしょう?

2020年から2022年の尾瀬ヶ原における花々の開花状況を調べてみました!

今年の状況14日間での状況をまとめました!

春や夏のように多くの種類はありませんが、秋の花の開花状況はバラエティに富んでいます!

秋の花、特に9月に咲いている花は、春や夏の花のように多くはありませんが、それでも見られる花が15〜20種ほどあります。初旬で終える花、中旬まで咲いている花、もしかすると10月初旬まで残る花があるかもしれません。楽しみにしてください。

9月に咲いている主な花です。

9月に尾瀬ヶ原で最も目にするのは、次の花でしょう?

同じ青紫系の花が、9月末まで見ることができます。左側は、「尾瀬で最後に咲く花」として知られている 御存じ「エゾリンドウ」です。例年9月に入ると咲きだしますが、今年は、8月25日には咲き出しています。右側は、花の姿は特徴的で色も鮮やかですが、猛毒で知られる「オクトリカブト」です。エゾリンドウと同様に9月末まで咲いています。

9月に咲いてると思われる花々です。

2.9月半ば、花の季節が幕を引き始めると、湿原では、尾瀬の秋の主役である草紅葉が見ごろを迎えます!

尾瀬の草紅葉は、日本最大級の広さの湿原だからこそのスケールです!

尾瀬ヶ原の東端・見晴から西には、眼前に南北2kmに及ぶ下田代の湿原と正面に至仏山!正面には、右側には景鶴山を望みます!左側の八木沢道の実見晴沼尻川橋までの間は、知られていませんが「尾瀬ヶ原で第一級」の紅葉の見どころです!右の道は赤田代、三条の滝(今季は通行止め)燧裏林道へと続く赤田代道です。途中の「北縁道」との分岐である赤田代分岐周辺では「丁字菊」、「アケボノソウ」の見どころでもあります!

見晴から、下田代の湿原を歩き、六兵衛堀橋を渡り続いて竜宮沼尻川橋を渡って龍宮小屋の前を過ぎると中田代の竜宮十字路に出ます。 しょうめんの至仏山の手前には、上田代と中田代の教会、牛首が見えています。中田代の湿原は、尾瀬ヶ原最大の湿原で、木道の先には、春の水芭蕉群生」で有名な「ビューポイント」があります!右に向かうと景鶴山を皆がヨッピ吊り橋へ向かう「中田代道!」です「ヤマドリゼンマイの紅葉」の第一番の見どころです。今年は、少し遅れ気味ですので、見頃は10月に貼ってからになるでしょう?

牛首分岐から西には牛首が、その先に上田代の湿原と見えませんが山の鼻、続いて至仏山を望みます。山の鼻は、群馬県側のからの尾瀬ヶ原への入山口です。この牛首分岐と鳩待峠の間が、尾瀬ヶ原周辺で最も通行量の多いルートです?

牛首分岐のテラスで景鶴山に向かって立ち左右に首を振ると、左に至仏山!右に燧ヶ岳を一度に見ることができます!ごく当たり前のことですが、尾瀬ヶ原の広大さを示す一枚です!

牛首分岐で折り返して、ヨッピ吊り橋を経て赤田代分岐へ向かって尾瀬ヶ原の北縁りをヨッピ川から沼尻川そして只見川へと名前を変えた川沿いの「北縁道」と名付けた道を進みます!この付近には木道の間に「カップルベンチ」と名付けられた(?)ベンチがあります。ベンチに座りながら、尾瀬ヶ原の広大さを実感するのも楽しみの一つです!

草紅葉の見ごろは?

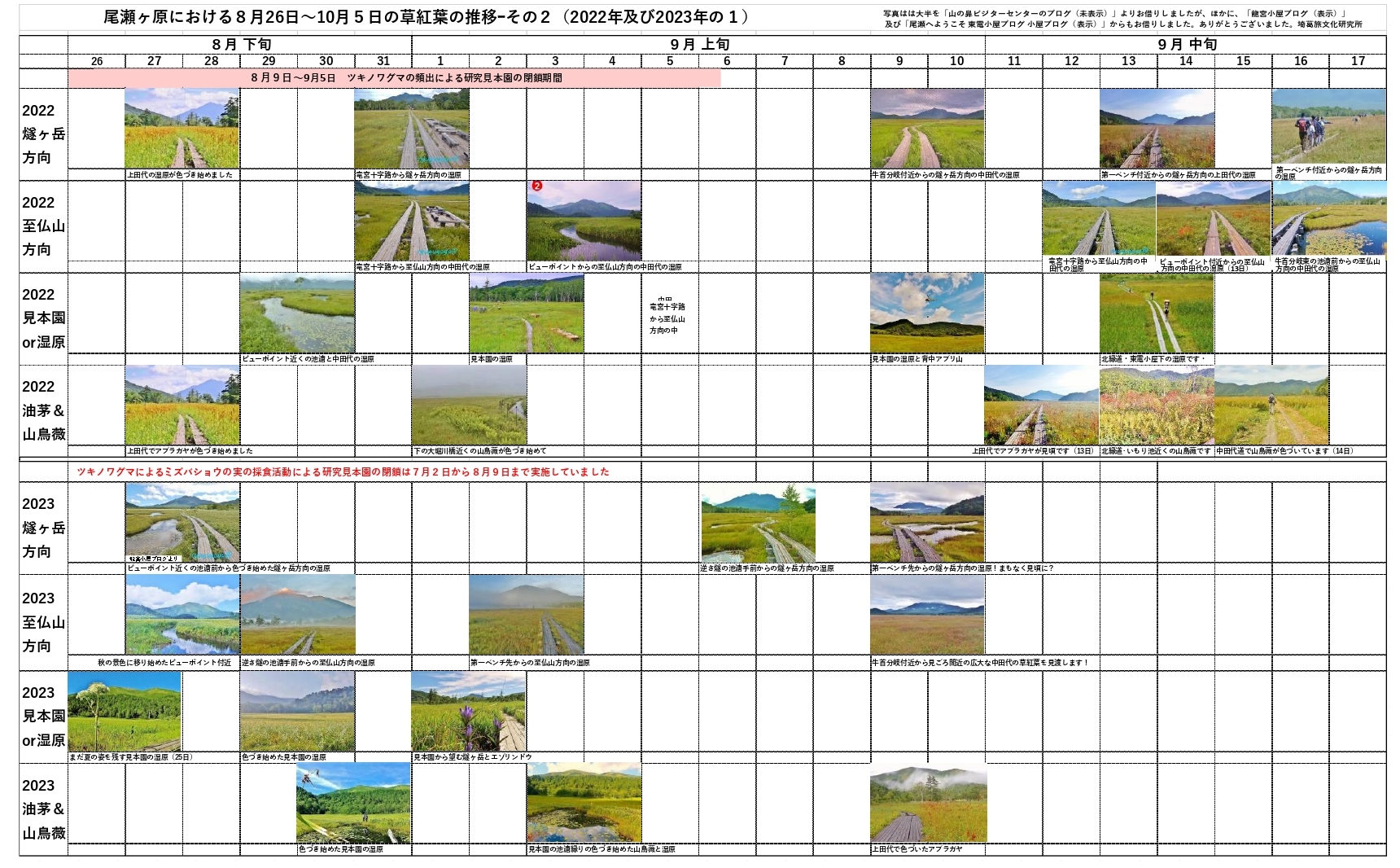

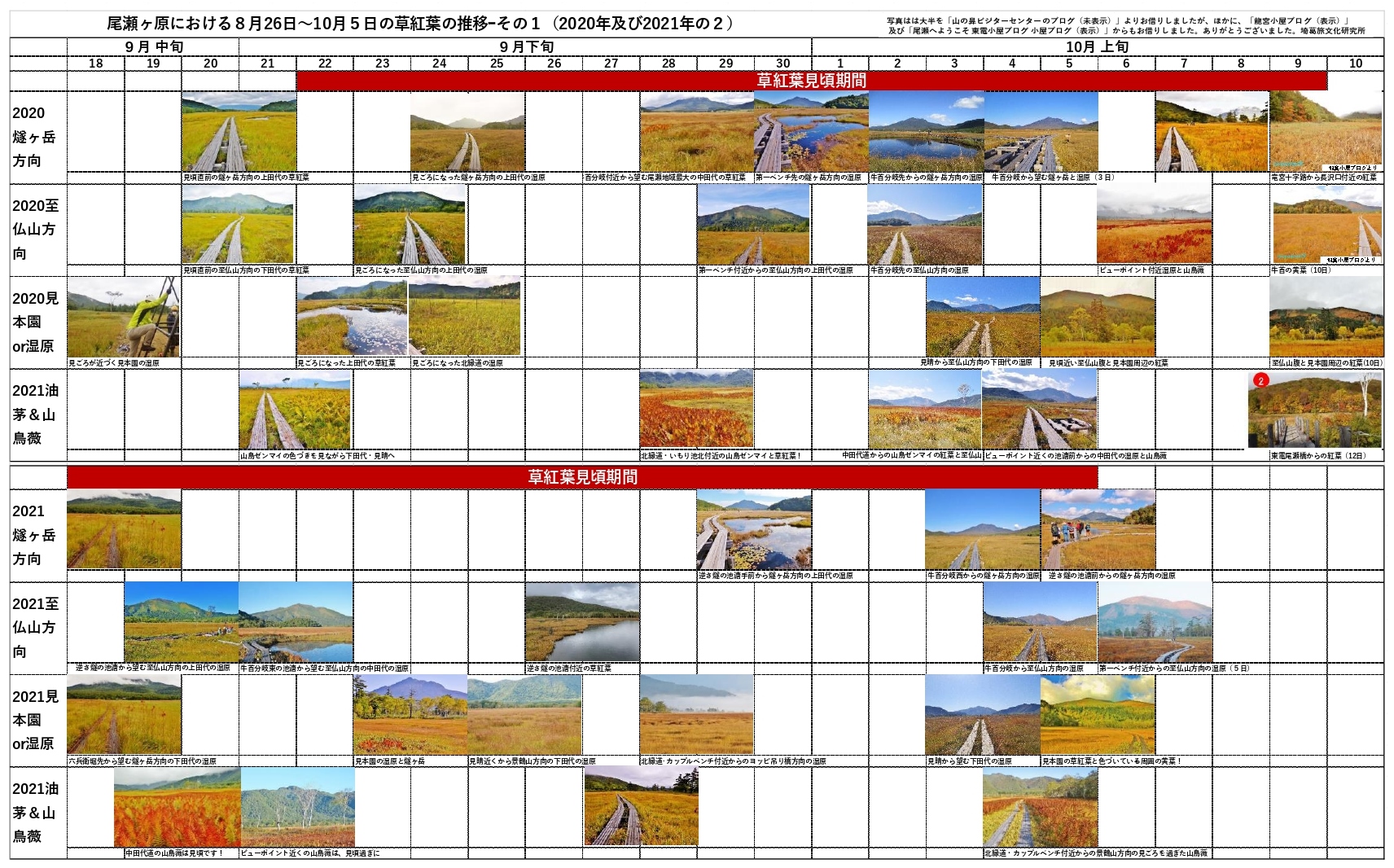

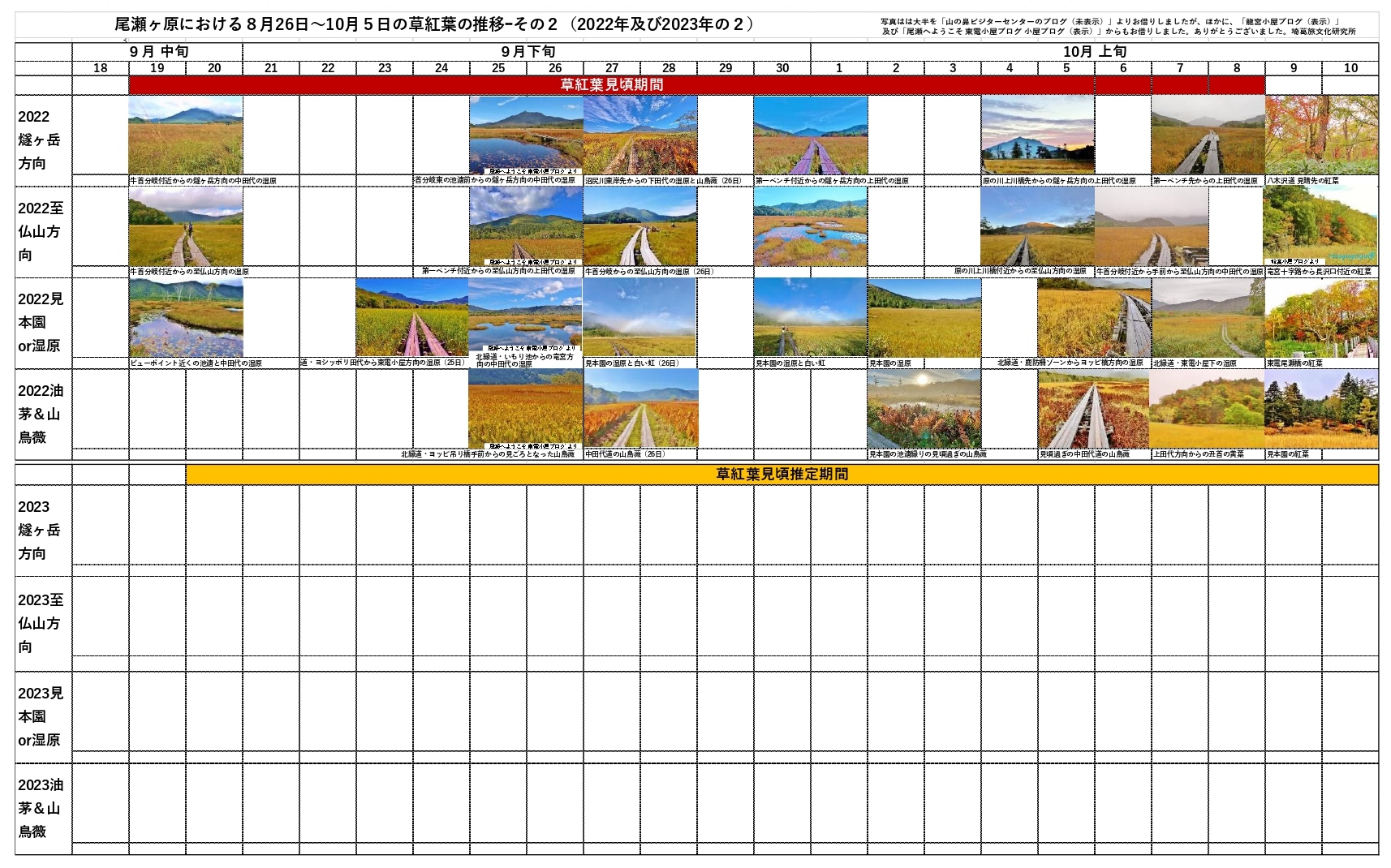

2020年から2022年の草紅葉の見ごろ期間の推移と2023年の9月14日までの状況を調べました!

まず8月26日から9月17日までの間です!

続いて9月18日から10月10日までの間です!

注 湿原は徐々に枯れてゆきますが、上田代、中田代、下田代そして見本園でばらつきが ありますし、各エリアの中でも少しづつ違います。そこで全体的に色合いで見頃期間を判定しました。

2020年から2022年の草紅葉の見ごろ期間は、

-

2020年9月22日〜10月9日でした

-

2021年は9月17日〜10月5日でした

-

2022年は9月19日〜10月8日でした

2023年は9月20日〜10月10日頃と推測しました。

今年、湿原では、晩夏から初秋にかけての花々が7月下旬には咲きだしました(第1章の「開花状況」をご覧ください)。さらにその後に控える「草紅葉」も8月初旬には色が付き始め、8月半ばを過ぎると色の変化がはっきりしてきました。こうして「9月15日には見ごろになるのでは?」というほどのペースで進んできましたが、月末からは一気にペースダウンしています。

例えば!

草紅葉のトップランナーといわれる「アブラガヤ」は2022年より少し早めの8月初旬には綺麗に色づいていました。一方「草紅葉の王者たるヤマドリゼンマイ」は9月下旬からが見頃ですから色付きは遅いのですが、にもかかわらず、例年より遅いペースで進んでおり、場所によってはまだ青々とした姿をしています。

この結果、草紅葉はいつ頃が見ごろになるのでしょうか?

9月20日頃には草紅葉の見ごろにと推測します!

草紅葉への色づきがペースダウンしたからといって草紅葉の色合いが深まらないわけではありません!ペースはダウンしていますが、確実に色づいています。よって尾瀬ヶ原の草紅葉は

-

下田代、中田代では9月20日頃には見頃に

-

上田代、見本園では9月23日頃に見ごろに

-

尾瀬ヶ原周辺の紅葉は、10月7日〜15日頃が見ごろに

と推測します。但し、5日ほどの誤差及び5日ほど後半が延びることも考えられます。

尾瀬ヶ原と尾瀬沼畔と前橋の2015年から2023年までの6月〜10月(2023年は9月13日まで)の最低気温を調べてみました!

この表によれば、2023年の最低気温の推移は、尾瀬ヶ原、尾瀬沼畔とも2020年が最も近い数字でした。尾瀬地域、前橋共に年々気温が高くなっています。また、こうした気温の状況が「メリハリのある紅葉」になるのか「メリハリのない紅葉」に土曜に影響するのかもわかってくるのだろうと思います!

春からの異常気象(これからは毎年こうなるのではとも?)の影響が大きいようです。

世界的な異常気象の流れが尾瀬の動植物にも大きな影響を及ぼしています。

気象が大きく変化していることにより、これまでのように、エリア全域が同じペースで色づいてゆくというようなことが、今後は少なくなるだろうと思われます。近年、異常気象といわれる現象が日本だけでなく、世界中であふれています。かつて経験したことがないような風と雨をもたらす台風だけでなく、年々平均気温が高くなったりと異常気象がこれからも続いてゆくでしょう。尾瀬もこうした異常気象の影響を受けざるを得ません。

これからは、気象の変化に順応できる動植物と順応できない動植物に二分化し、植生も大きく変わるのでしょう?

2023年は早く咲きだしたものと、平年と同様に開花したものに分かれました?7〜10日ほど早く開花したのは、サワギキョウなど・・・ また、生育場所による相違も顕在化しているようです?

収集できた情報で判断すると、コバギボウシ、トモエソウ、サワギキョウ、アケボノソウ、オゼミズギク、ミヤマワレモコウ、マルバタケブキ、ヨツバヒヨドリイワショウブ、ウメバチソウ、オクトリカブトやエゾリンドウは7〜10ほど早く開花していました。場所による違いや、花のつき方にも違いかあると思われます。7月のニッコウキスゲは、、花の数が稀にまれにみる少なさでした。全国的な知名度を誇る日光霧降高原や雄国沼でも尾瀬ほどの少なさではありませんが、これまで経験したことのない少なさでした?

2023年!研究見本園の一時封鎖は例年より1か月ほど早まっていました?植生の変化が、ツキノワグマにも影響を及ぼしています?

例年、研究見本園では、ツキノワグマのミズバショウの実の採食活動による目撃が頻出しているため、一時閉鎖を実施しています。2020年は8月2日〜9月2日 2021年は8月14日〜9月1日 2022年は8月9日〜9月5日でした。これが2023年、今年は1か月近く早く7月2日〜8月5日まででした。冬の積雪量が少なかったことに加え、春先に暖かい日が続いて雪解けが早まり、水芭蕉をはじめとする植物の生育が例年より1か月近く早まったことにより結実も早まったこと、そして予想以上に水芭蕉の実が少なかったことによるのではないかと考えられますが、あくまで憶測です。

この先をどう考えたらよいのか?

遅れても秋は確実やってきます。秋の尾瀬を大いに楽しみ且つ、起こっている現象を見極めて、あすに生かす方策を考えましょう!

「燧ケ岳山麓周回 十 尾瀬ヶ原周遊コース」に関する問い合わせや相談は、下記へお気軽にどうぞ なお、記載内容等についての質問、問題点がある場合も電話又はメールにてお願いします

電話の場合は、下記へお願いします

080-9536-4334 埼葛旅文化研究所

メールの場合は下記へお願いします

_001.jpg)

_002.jpg)