福島県が、木道補修の名目で三条の滝展望台への道を閉鎖します?

これを受けて、23日以降「三条の滝展望台への道の21日からの閉鎖」を尾瀬保護財団と桧枝岐村及びようこそ会津高原そして弥四郎小屋が公表しています?

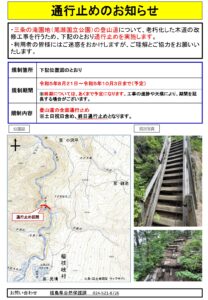

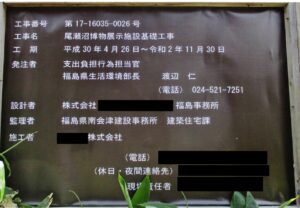

24日に「ようこそ会津高原」が、25日には「尾瀬保護財団」及び「桧枝岐温泉観光協会」が、発表しています。一方、片品村観光協会及び魚沼市観光協会は、7月31日の段階で案内が発表されておりません。尾瀬保護財団では、23日の「2023(令和5)年尾瀬シーズンについて」を更新していますが、この中で「三条ノ滝展望台は、8月21日(月)から改修工事が行われ通行止めとなります。」と記述しています。 いずれも県の自然保護課の発表した「通行止めのお知らせ [PDFファイル]」を添付している上、問い合わせ先をすべて「県の自然保護課」と記述し、文面もほぼ似通っていますから、県の要請或いは指示によって発表しているのかもしれませんが、それにしては、最大の入山者数を誇る片品村そして、奥只見ルートを売り込んでいる魚沼観光協会が案内していないというのが解せません? ともに福島県内の団体でないことから案内をしていないのであれば、尾瀬入山者の60%以上が群馬県側から入山しているという現実を否定する「単に自己満足のためのアナウンス」です。

三条の滝展望台への道が21日から閉鎖されることについて、どこまでアナウンスが周知されているのでしょうか?

インターネット検索では、

福島県自然保護課、尾瀬保護財団、桧枝岐温泉観光協会そしてようこそ会津高原のほかには、尾瀬・見晴の弥四郎小屋で取り上げていました。

新聞紙検索では、

全国紙3紙(朝日、毎日そして読売)と地方紙2紙(上毛新聞及び福島民友新聞)の5紙の検索をしてみましたが、まったく取り扱いがありませんでした?

なぜもっと早く補修工事をしなかったのでしょう?

2020年も2021年も尾瀬沼畔の新ビジターセンター建設工事は休まずに工事していましたから不思議でなりません?!

新型コロナ感染拡大がこれを阻害したといいたいのでしょうが、これは理由になりません。なぜなら福島県は、尾瀬沼畔で新型コロナの感染拡大により、福島県側からの入山自粛要請を求めた時期にも新ビジターセンター建設工事を着々と進めていましたから!

三条の滝展望台への道の劣化は、すでに2015年には顕在化していました!

三条の滝への道の劣化の進行は、2015年には既に顕在化していました!展望台への桟道を過ぎて階段を降り始めると、数カ所で階段の踏板が抜けて段差が高くなり始めていました。ここには手すりもなく写真(2015年10月5日)のような降り方を余儀なくされていました? 2005年ころから三条の滝展望台への道だけでなく、赤田代から三条の滝分岐までや燧裏林道でも道の劣化が進んでいました。尾瀬全域の木道の劣化に補修が追い付かない状況が続いていたことから、道の劣化により、とても歩きにくくなっていた上に、管理者の動きの悪さが目立っていた時期でしたので特に目についていました。後日注意喚起する資料にと写真を撮り始めました。今、これを使用するとは思っていませんでしたが…

三条の滝への道の劣化の進行は、2015年には既に顕在化していました!展望台への桟道を過ぎて階段を降り始めると、数カ所で階段の踏板が抜けて段差が高くなり始めていました。ここには手すりもなく写真(2015年10月5日)のような降り方を余儀なくされていました? 2005年ころから三条の滝展望台への道だけでなく、赤田代から三条の滝分岐までや燧裏林道でも道の劣化が進んでいました。尾瀬全域の木道の劣化に補修が追い付かない状況が続いていたことから、道の劣化により、とても歩きにくくなっていた上に、管理者の動きの悪さが目立っていた時期でしたので特に目についていました。後日注意喚起する資料にと写真を撮り始めました。今、これを使用するとは思っていませんでしたが…

2015年から2022年までの状況の推移は下の通りです?

「現況写真」と同様の状況は、2021年7月には見られていました!?

福島県は、「木道の改修工事を行うため、通行止めを実施します。」と記述し、「通行止めのお知らせ [PDFファイル]」には、「現況写真」なるものを載せて「だから工事が必要です」と主張していますが、おかしな話です。撮影日が記載されていませんから断定できませんが、撮影日は今年度に入ってのものだとでしょう? 見るからに「今すぐに補修工事が必用だ!と主張」する証拠の位置づけでしょうが、右の写真は2021年7月18日に撮影したものです。すでにこの段階で「現況写真」と同様の状況にありました! こうした建設物が1年やそこらで急速に劣化することはありません。何年もかかって劣化するのが常識です。この道を歩いたことのある入山者は誰でも知っていることを福島県は、福島市から遠くて現地確認ができずに今日まで知らなかったのでしょうか?

福島県は、「木道の改修工事を行うため、通行止めを実施します。」と記述し、「通行止めのお知らせ [PDFファイル]」には、「現況写真」なるものを載せて「だから工事が必要です」と主張していますが、おかしな話です。撮影日が記載されていませんから断定できませんが、撮影日は今年度に入ってのものだとでしょう? 見るからに「今すぐに補修工事が必用だ!と主張」する証拠の位置づけでしょうが、右の写真は2021年7月18日に撮影したものです。すでにこの段階で「現況写真」と同様の状況にありました! こうした建設物が1年やそこらで急速に劣化することはありません。何年もかかって劣化するのが常識です。この道を歩いたことのある入山者は誰でも知っていることを福島県は、福島市から遠くて現地確認ができずに今日まで知らなかったのでしょうか?

福島県は、毎年少なくとも2回、春と秋にこの道や展望台の状況を知る立場にありました。

三条の滝展望台へ向かう桟道の手前に左のように「毎年10月末から翌年5月末(積雪等の条件により多少のずれがあります)まで、展望台への利用ができない」旨の案内板が設置してあります(余談ですが、この案内板も2021年には、右のように破損し、2022年10月にはまだ補修されていませんでした)。この案内板にある通り、毎年春に利用できるようにし、秋に取り外すという作業をしていますが、この案内板には「福島県」とあります。例年「展望台がいつから開くのか」については、桧枝岐村の桧枝岐温泉観光協会のホームページに載っていますから、実務は現地で作業するのでしょう。名実ともに「管理者は福島県」ですから、展望台をいつから開けるのか、占めるのかに関しての判断は福島県の判断です。よって毎年少なくとも春及び秋の2回、県最西部に位置する桧枝岐村の三条の滝展望台の現地の状況の報告を受けて、承知していることになります。

三条の滝展望台へ向かう桟道の手前に左のように「毎年10月末から翌年5月末(積雪等の条件により多少のずれがあります)まで、展望台への利用ができない」旨の案内板が設置してあります(余談ですが、この案内板も2021年には、右のように破損し、2022年10月にはまだ補修されていませんでした)。この案内板にある通り、毎年春に利用できるようにし、秋に取り外すという作業をしていますが、この案内板には「福島県」とあります。例年「展望台がいつから開くのか」については、桧枝岐村の桧枝岐温泉観光協会のホームページに載っていますから、実務は現地で作業するのでしょう。名実ともに「管理者は福島県」ですから、展望台をいつから開けるのか、占めるのかに関しての判断は福島県の判断です。よって毎年少なくとも春及び秋の2回、県最西部に位置する桧枝岐村の三条の滝展望台の現地の状況の報告を受けて、承知していることになります。

なぜ、唐突に8月21日から閉鎖するのでしょう? なぜ今、工事になったのでしょう?

なぜこの時期なのでしょう?不思議です。福島県が「「通行止めのお知らせ [PDFファイル]」を公表したのはちょうど閉鎖日から1か月前の7月21日でした。しかし、福島県の「令和5年(2023年)度予算」は遡った令和4年度中の5年2月に公表されています。令和5年度になった4月には自然保護課の属する生活環境部の「事業計画書」が公表されています。こうした経緯を見るならば、今回の「三条の滝展望台への道の通行止めの工事」について2月にはすでに決定しており、4月には具体的な内容が決まっていたことになります。

なぜこの時期なのでしょう?不思議です。福島県が「「通行止めのお知らせ [PDFファイル]」を公表したのはちょうど閉鎖日から1か月前の7月21日でした。しかし、福島県の「令和5年(2023年)度予算」は遡った令和4年度中の5年2月に公表されています。令和5年度になった4月には自然保護課の属する生活環境部の「事業計画書」が公表されています。こうした経緯を見るならば、今回の「三条の滝展望台への道の通行止めの工事」について2月にはすでに決定しており、4月には具体的な内容が決まっていたことになります。

福島県の工事実施により利害に影響が出るのは、入山者と尾瀬関係の事業者です。福島県は、何も影響がありません。

このようにみてくると、令和5年度予算が決まった段階で、期日までは特定できなくても今年度中に「三条の滝展望台への道の通行止めの工事」を実施予定と、4月であるならば「○月から三条の滝展望台への道の補修工事のため通行止めを実施したい」と公表することができます。

しかし、現実は7月21日の公表です。おまけに前述したように、追随してホームページに載せたのは、尾瀬保護財団、桧枝岐温泉観光協会、ようこそ会津高原そして弥四郎小屋だけです。また、新聞各紙(全国紙3紙及び地方紙2紙。)は1社も扱っていません。これでどれだけの人々がこの情報を手にすることができるでしょうか?

新聞各紙が扱っていないのは、実は伏線があります。例年、環境省・関東地方環境事務所は「当該年度の尾瀬の入山者数について」2月に公表してきましたが、なんと「2022年度の入山者数について」の公表は、尾瀬がシーズンを終えた10月の翌月である11月30日でした。弊所も当然2月であろうと思い、11月の発表を見落としていましたが、1月にネット検索すると「2022年度の尾瀬の入山者数について」前述の新聞各紙(全国紙3紙及び地方紙2紙。)は、1社も扱っていませんでした。結果的には、環境事務所が報道機関を出し抜いたような結果となっています。

今回の福島県の「工事に伴う三条の滝展望台への道の閉鎖」も、これを踏襲しているような気がします。

8月21日以降、工事を知らずに三条の滝へ向かう人はいないのでしょうか?

尾瀬の入山者は「思い立ったが吉日!」的発想で尾瀬を訪れはしません。季節を考えタイミングを見計らって入山します。また、三条の滝周辺は燧裏林道と合わせ「紅葉の季節が最も美しい」といわれていますから、9月から10月にかけて入山する予定の人々がたくさんいることでしょう!こうした人々の中で「工事による三条の滝展望台へ道の閉鎖」を知らずに現地へ向かう入山者は、逆戻りするかコースを変更することになります。こうした入山者に福島県は「利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。」と常套的文言で済ませることになります。

「みんなの尾瀬をみんなで守る!」これが「尾瀬の合言葉」です。「みんな」とは、入山者そして尾瀬関係の生業(なりわい)を続けている人たちのことです。決して自治体のことではありません!

入山者は尾瀬の現状に不満があれば尾瀬に行きません!

入山者無視の行為の結果、被害を被るのは、入山者と尾瀬関係の人たちです! 入山者は減少し、地域経済に影響を及ぼします?

1989年から2022年の尾瀬の入山者数は以下の通りです!

2022年の尾瀬の入山者数は、凡そ16万3000人でした。このうち、尾瀬地域への入山者数は、凡そ14万8000人でした。前年比では、140%強ですが、ピーク比では、25%を切っています。さらに福島県側からの入山者数は、群馬県側からの入山者数ほど伸びておらず、尾瀬における福島の長期低落傾向が続いています。

今回の出来事は、福島県の「入山者を顧客とみる」視点の欠落が招いたものでした。

「尾瀬は、入山者数が10万人にもみたない公園でしかない」と思っていると、的外れの結果を招くでしょう!

故三波春夫氏の「お客様は神様です!」までは言いませんが、東京ディズニーランドやユニバーサルスタジオジャパンのように「顧客第一」の視点を持った尾瀬対策を進める必要があるのではないでしょうか!

「問合せ」や「尾瀬について」のご相談は下記へお気軽にどうぞ

また、記載内容についての質問及び問題点の指摘等についても下記へ連絡をお願いします

電話の場合は 080-9536-4334 埼葛旅文化研究所

メールの場合は saikatutabibunka@gmail.com

または、下記へお願いします!

.jpg)