尾瀬ヶ原・中田代の牛首分岐付近から、東に燧ケ岳、西に至仏山そしてその間およそ6kmの湿原が草紅葉に染まる光景を一望することができます!

尾瀬ヶ原の草紅葉!見ごろは、9月20日過ぎに中田代周辺から始まると思われます?

尾瀬の気温は10月半ばまで昨年同様の気温で推移しそうです?

尾瀬ヶ原の山ノ鼻ビジターセンター計測の最高気温及び最低気温を表にしてみました!

山ノ鼻ビジターセンターの計測によれば、

尾瀬ヶ原では、最高気温及び最低気温ともに6月以降昨年と同様の気温の日が続いています?さらに20日過ぎについても予報(トーシンの「全国学校のお天気・尾瀬ヶ原のお天気」90日版)では、昨年同様の流れが続いているようです?

2024年の尾瀬地域の草紅葉!見ごろ期間を推定しました!

気温の推移からすると、昨年と同様の見ごろ期間と思われます?

見頃についてのご案内

-

見ごろの判断ついては、弊所の判断によります。また、見ごろ期間は「鮮やかさが見られる間」とし、2週間として設定しています!

-

記載の画像の大半は、「YAMAP 活動日記」に掲載されていたものをお借りしました。また尾瀬沼ヒジターひじたーセンターの「ブログ」の画像もお借りしました。ありがとうございました

湿原の見ごろ期間は次のように推測しました?!

尾瀬沼畔・大江湿原から燧裏林道までの「草紅葉のフルコース」の見ごろ期間は、10月1日~7日ころと思われます?

「各見どころ」の「見ごろ期間」を次のように推測しました?

中田代では昨年より少し早めの「9月20日~10月10日ころ」と?

- 昨年の9月25日、中田代では見頃となっていました。22日~23日に見ごろとなっていたと推測されます?

- 昨年の19日と今年の18日の画像を比較し「ほぼ同じ或いは少し早めに推移している?」と予測しました?

- 尾瀬地域で最初に「見ごろを迎えるのは「下の大堀川沿いのビューポイント付近⇔牛首分岐付近です。鮮やかな色合いが目を引きます?

上田代では昨年より少し早め? 下田代では昨年並みの「9月25日~10月10日ころ」と?

- 昨年の上田代の見ごろは9月25日前後から、中田代では一部で25日前から見ごろでしたが、全体では25日過ぎであったと推測されます?

- 昨年の19日と今年の18日の画像を比較すると「上田代、下田代ともに25日前後に見ごろ」になると推測されます?

研究見本園では昨年同様に「9月28日~10月12日ころ」と?

- 昨年の9月25日、研究見本園ではまだみごろになっておらずもう少し先かと思われました。その後の「27~28日ころに見ごろになった」とのことでした?

- 昨年の19日と今年の18日の画像を比較し「ほぼ同じ?」と見えます。見ごろは昨年同様「9月28日~10月12日ころ」と思われます?

尾瀬沼畔・大江湿原では「9月25日~10日ころ」と?

- 昨年の9月25日、大江湿原の「三本カラマツ」周辺では、見ごろになっていましたが、大江湿原全域で葉例年通りばらつきがありました。大半が見ごろとなるのは、28日ころであったと思います?

- 昨年の19日と今年の18日の画像を比較しました。光の具合で今年は遅いように見えますが、「昨年とほぼ同じ」ころに見ごろとなると思われます?

燧裏林道の草紅葉は「10月1日~15日ころ」と?

-

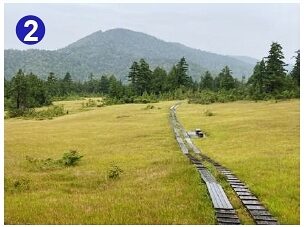

2023年10月18日、「見ごろ過ぎ」になった燧裏林道・上田代の草紅葉です? 「草紅葉」を見ることができるのは、西田代、横田代、ノメリ田代、上田代そして姫田代です。

- 中でも横田代、ノメリ田代そして上田代は「傾斜湿原」で、山麓の斜面を這うように形成されていますから、尾瀬ヶ原の湿原や大江湿原とは「趣」が違い「一見の価値」があります?

- 湿原の見ごろ期間はほぼ同じで、昨年は10月1日に上田代そして横田代で見ごろになりました!18日には見ごろ過ぎとなっています。

- 尾瀬保護財団の「尾瀬情報・燧裏林道版」の2023年9月21日号と2024年9月18日号にに載っていた画像を比較しました。見比べると今年は遅いように見えますが、昨年とほぼ同じ「10月1日~15日ころ」に見ごろとなると思われます?

草紅葉の見ごろを過ぎると、「紅葉」そして「黄葉」が見ごろとなります!

残念ながら尾瀬地域では、同じ山岳地帯でも「北アルプスの涸沢」や「那須連山」「奥日光」などのような「紅」を主とした紅葉ではありません。尾瀬地域では、ブナ、白樺、岳樺そしてミズナラなどの「紅葉」ではなく「黄葉」するものが多いことから「派手な色合い」にはなりません。段吉新道、三条の滝林道や燧裏林道(一部)そして檜枝岐村御池⇔七入間の「ブナ平」の「黄葉」は圧巻です!

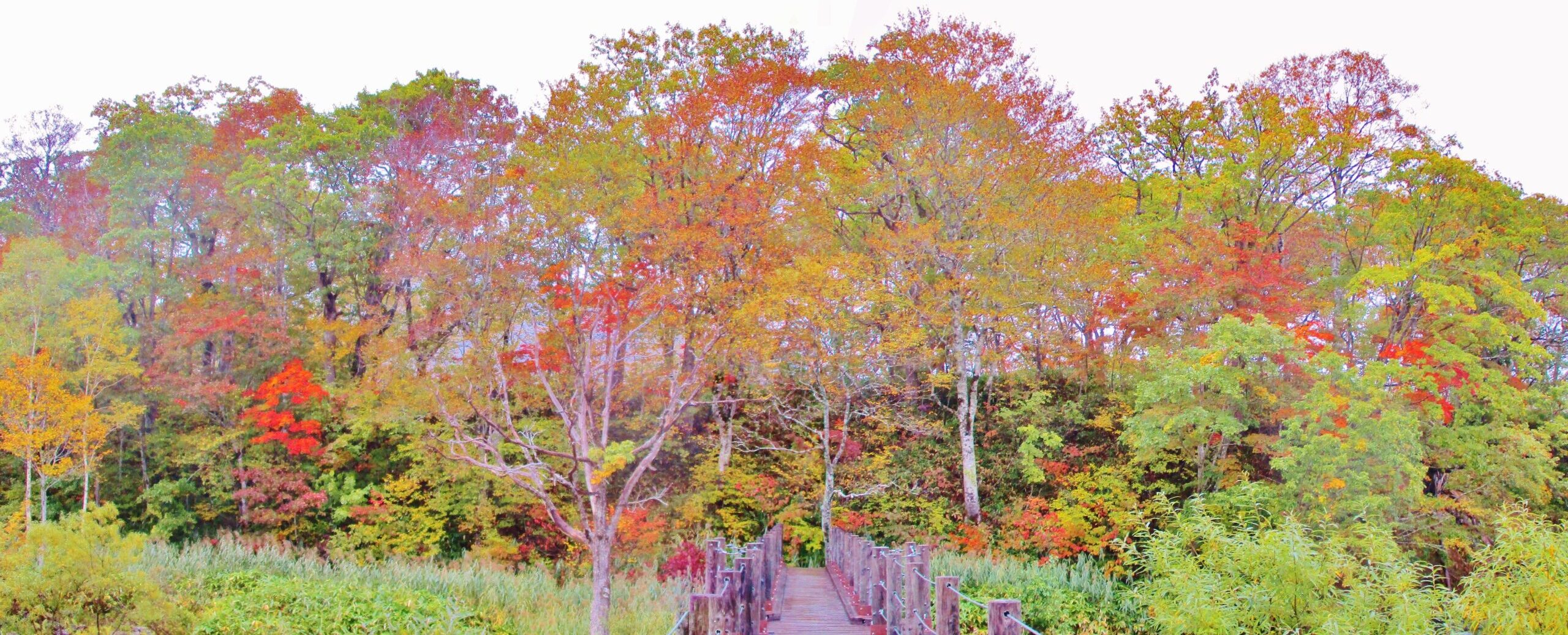

それでも、尾瀬沼畔や尾瀬ヶ原周辺には、それなりの「紅葉の見どころも随所にありますし、昔から「尾瀬の紅葉」といえば「燧裏林道」の「上田代」に代表される「湿原の草紅葉」と「紅葉」のコラボレーションは、他所では見ることができない素晴らしいものです!

-

尾瀬沼畔の「紅・黄葉の見ごろ期間」は「10月7日~12日ころ」と!

-

尾瀬ヶ原周辺や研究見本園そして尾瀬ヶ原林道の「紅・黄葉の見ごろ期間」は「10月5日~12日ころ」と!

-

尾瀬ヶ原地区・東電尾瀬橋周辺の「紅・黄葉の見ごろ期間」は「10月10日~15日ころ」と?

-

誰もが「素晴らしい!」と讃える燧裏林道の紅葉の見ごろは「10月10日~17日ころ」と?

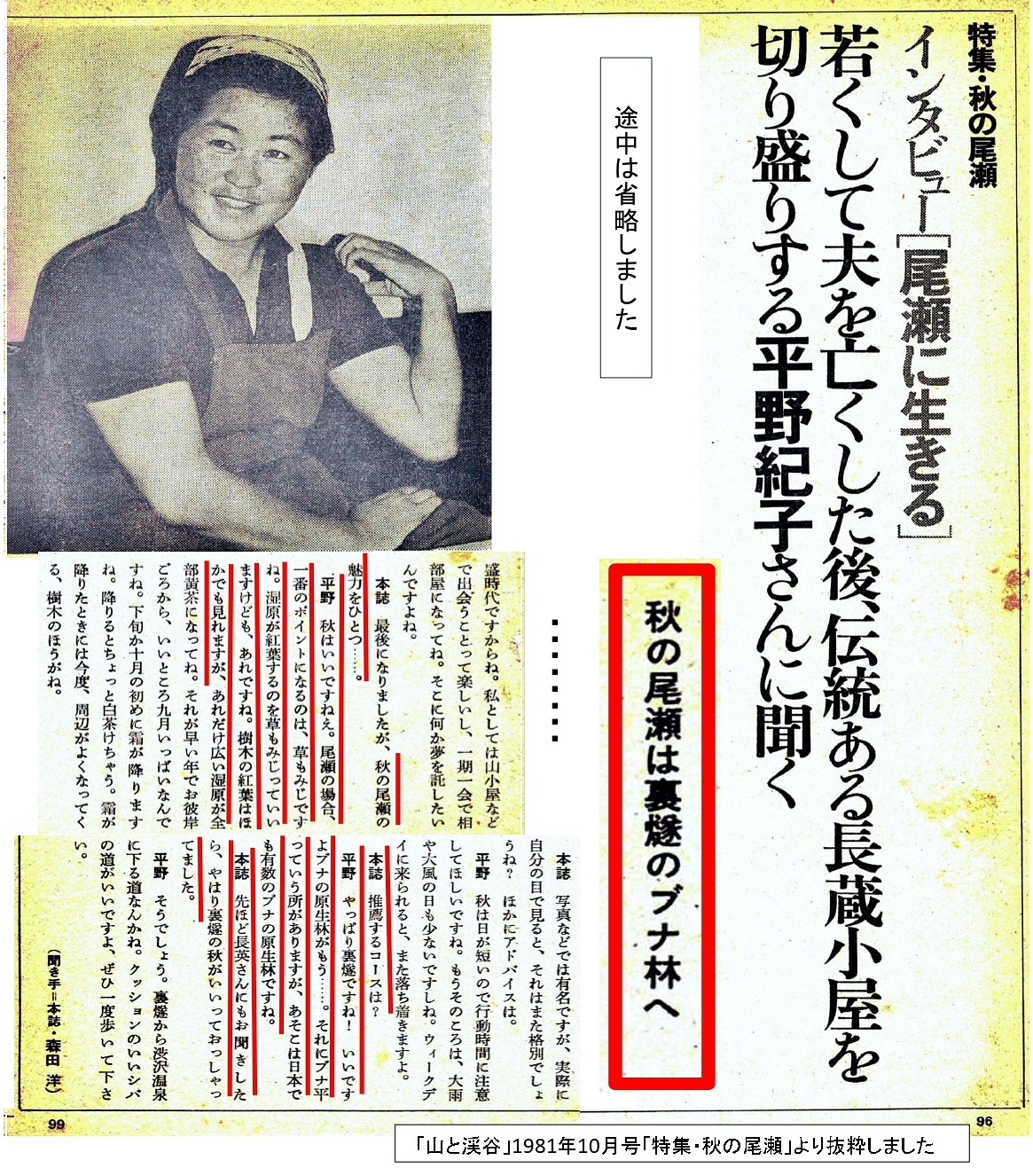

40年以上前に発行された「山と渓谷」1981年10月号の「特集 秋の尾瀬」に掲載された平野紀子さん(当時 有限会社長蔵小屋専務取締役)が「尾瀬の草紅葉」と「燧裏」の紅葉について語っているインタビュー記事を添付しました。

燧裏林道の「紅・黄葉」は二つのパターンがあります!

燧裏林道の「紅・黄葉」は、大橇沢根分岐から裏燧橋⇔天神田代付近までの尾瀬ヶ原寄りの「ブナの黄葉」と御池寄りの針葉樹林に囲まれた湿原の周囲の「紅葉」とに大別されます。「紅葉」は「湿原の草紅葉」に鮮やかな色どりを添えるばかりでなく「箱庭田代」のように独自に「存在」をアピールもしています!

燧裏林道の「紅・黄葉の見ごろ期間」は「10月10日~17日ころ」と?

大橇沢根分岐から裏燧橋⇔天神田代付近裏燧橋までの尾瀬ヶ原寄りの「ブナの黄葉」です!

燧裏林道を代表する「黄葉」です!

燧裏林道の「西田代」からゆっくりと「横田代」へ向かって登ってゆくと横田代の手前で幅30㍍もない極小の湿原を通ります!「箱庭田代」と名付けていますが、秋の数日だけ魅せる「色模様」は、通る人に上田代の傾斜湿原の草紅葉とに並び「秋の燧裏林道」を強烈に焼き付ける「鮮やかさ」を演出しています!

尾瀬で最も強烈な印象をもたらすブナ平の「ブナの黄葉」は10月13日~20日ころと思われます!

尾瀬沼畔・大江湿原から燧裏林道までの「草紅葉のフルコース」の見ごろ期間は、10月1日~7日ころと思われます?

尾瀬沼畔・大江湿原から燧裏林道までの「草紅葉」+「紅・黄葉」の「ダイジェスト版」の見ごろ期間は、10月5日~10日ころと思われます?

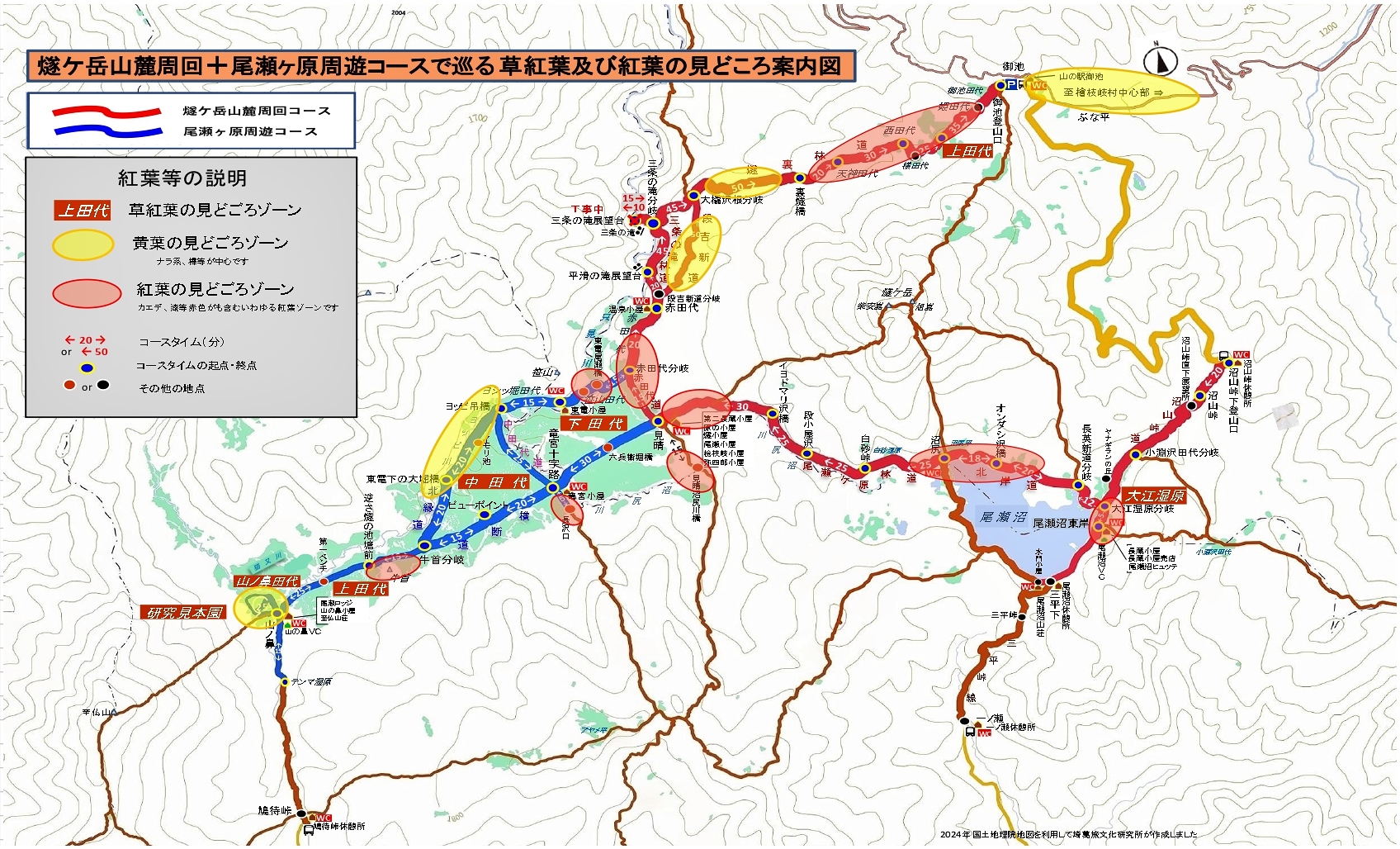

どのように廻るとフルコースで楽しめるのでしょう?

燧ケ岳山麓周回✚尾瀬ヶ原周遊コースなら、すべての要望に応えられるでしょう!

燧ケ岳山麓周回✚尾瀬ヶ原周遊コースのスタートは、福島県檜枝岐村御池です!

御池からシャトルバスで沼山峠下登山口へ、ここからあるきはじめ、沼山峠を越えて大江湿原に下ります。

最初に目にするのは、大江湿原の草紅葉!「ヤナギランの丘」からの眺望です!

沼山峠から下り湿原に出ると、尾瀬沼畔までおよそ1.5km。下り気味の道を途中で右手に「尾瀬の開拓者であり保護者であった平野長蔵氏及び三代の墓所である「ヤナギランの丘」を見ます。ここからは、大江湿原の全景を眺望できます!墓参をしながら草紅葉の湿原を眺望するのも一興です!

ヤナギランの丘から沼尻や尾瀬ヶ原へ向かう尾瀬沼北岸道を右に分ける「大江湿原分岐」を過ぎて東岸太一の東岸台地へ向かいます!長蔵小屋裏の「展望デッキからは、燧ケ岳だけでなく大江湿原を一望することができます!この展望デッキの南側には春、水芭蕉で知られる「釜堀沢湿原」があります!

「大江湿原分岐」から尾瀬ヶ原へ向かいます!「三本カラマツ」の前をすぎて大地へ登ります。上り上げて振り返ると、草紅葉に染まる大江湿原が一望できます!

沼尻を経て尾瀬ヶ原・見晴へ向かいます!

「大江湿原分岐」から尾瀬沼の西北端「沼尻」まではおよそ50分。数回のアップダウンを繰り返しますが、高低差は最大で20mとほぼ平坦なルートです。「沼尻」から尾瀬ヶ原の東端「見晴まではおよそ105分。1650mの沼尻から1680mの白砂峠まで登るとそこから1420mの見晴までは下るだけの道出すが、木道が敷設されているのは、イヨドマリ沢手前からの35分間。そこまでは、沼尻川へ落ちる斜面の山道ですが、岩や石が露出している箇所が多く道の劣化に整備が追い付いていない「悪路」ですから下り道といえどそれなりに難儀します。また、下り道の木道は、滑らないように注意が必要です。秋は枯葉が落ちていますからさらに注意が必要です?

見晴までの間に三つの湿原を通ります。最初に「浅湖湿原」を歩きます!

大江湿原分岐を出発して15分ほどで最初の湿原「浅湖湿原」を歩きます。前方が大入洲半島。20m弱を上ります。針葉樹に白樺などの落葉樹が混在し紅葉も見ることができます!

尾瀬沼西北端の沼尻に到着です。ここの湿原は「沼尻平」と呼ばれています!

沼尻に到着です!頭上に燧ケ岳が大きくそびえています。沼尻には、尾瀬沼畔唯一の「池塘」があり、「羊草」の花だけでなく、「葉の紅葉」も見ることができます。長蔵小屋の休憩所、公衆トイレもあります!ここから尾瀬ヶ原の見晴までおよそ5km!トイレはありませんから重宝します!

尾瀬ヶ原林道を尾瀬ヶ原・見晴まで歩きます!歩く湿原は「白砂湿原」です!

沼尻を過ぎると間もなく白砂湿原を歩きます!右手は燧ケ岳の頂に連なる斜面で多々も「深山幽谷」を歩いているかのような錯覚に陥ります?池塘もあり、湿原の両端に休憩用テラスもあります

湿原を進み前方で岩場を30m急登し白砂峠を越えます!続いて荒れた道を下ると、木道が敷かれた紅葉に染まる落葉樹の樹林を歩きます!

尾瀬ヶ原林道の「紅・黄葉」です!

白砂峠を越えておよそ45分、荒れた山道を下ります。この間に植生は針葉樹主体から落葉樹主体の樹林へ変わっています。ブナを主とする落葉樹の樹林のの中の木道を歩くのはとても気分爽快です。途中でブナ枝葉の先に「至仏山」の山頂部が見えてきます!

尾瀬ヶ原の東端・見晴に着きました!これから尾瀬ヶ原を廻ります!

尾瀬ヶ原の西端・山ノ鼻まで凡そ6km湿原が続きます!しかし途中に何本かの拠水林が横切っており、6km先まで見通せるわけではありません。尾瀬ヶ原は大別して見晴側から「下田代」、「中田代」そして「上田代」と三区間に分かれており東端の見晴から西端の山ノ鼻生でほぼ直線で湿原に木道が敷かれています。草紅葉は、この木道を歩きながら見ることになります!湿原は、それそれ趣が異なり、草紅葉もそれぞれに個性が見ごろ期間に多少の相違が生じます。

見晴から「下田代」の湿原を「六兵衛堀」へ向かって歩きます!

最初に下田代の湿原を歩きます。見晴は、東端の山ノ鼻へ向かう「横断道」だけでなく、北の赤田代、三条の滝そして御池への道がつながる「赤田城通そして南へ」進み、南は富士見峠へ向かう「八木沢道」が分かれており、他の田代より「紅・黄葉」とのコラボレーション比重が高い特徴があります。

振り返ると左側に尾瀬で唯一「地平線?」を見ることができます!

六兵衛堀の直前で振り返ると、正面に見晴の山小屋群を抱くように聳える燧ケ岳だけでなく、左手になんと「地平線」が見えます?実際には地平線ではないのですが「気分が高揚」する「手品」を見ているような感じになります?

「六兵衛堀」を渡り「竜宮沼尻川橋」を渡り拠水林を抜けると最大の広さを有する「中田代」の湿原の中心「竜宮十字路」です

「竜宮十字路」からは、正面に至仏山、その下に「牛首」を望み、「湿原がまるで至仏山山裾まで続いているかのように見える尾瀬ヶ原最大の広さを持つ「中田代の草紅葉」です!左手には「中原山(アヤメ平)」への連なりと富士見峠へ向かう「長沢道」、右手には「景鶴山」への連なりと「「北縁道」と交差する「ヨッピ吊り橋」へ向かう中田代道を望みます!

竜宮十字路」を過ぎて西へ向かうと、「竜宮」の地名の地「竜宮現象地」を過ぎます!

草紅葉が見ごろの中田代の湿原を進みます!例年、この周辺が尾瀬ヶ原で「最初に草紅葉の見ごろ」を向かえるようです!

春の水芭蕉」、初夏の「燕子花」や「檜扇菖蒲」そして夏の「日光黄菅」で知られる「ビューポイント」を過ぎ「下の大堀川橋」を渡ると木道は「牛首分岐」へ向かい、「牛首」が迫ってきます!

「牛首分岐」を過ぎ、草紅葉の湿原を、牛首を左手に見ながら「上田代」へ向かって進みます!

上の大堀川橋を渡り上田代の中心部「逆さ燧の池塘」前続いて「第一ベンチ」の前を過ぎて山ノ鼻へ向かいます!

原の川上川橋を渡り「上田代」のうち、「山ノ鼻田代」を進むと山ノ鼻はもうすぐです!

山ノ鼻田代で至仏山の麓に位置する「研究見本園」を廻ります!

「研究見本園」が尾瀬ヶ原の「草紅葉の見ごろ」殿を飾ります。「研究見本園」で「草紅葉」見ごろを迎えているころ、「至仏山の山腹の紅葉」は一日一日と下っています。そして草紅葉が見ごろ過ぎになるころ、湿原の周囲の白樺やダケカンバの黄葉が始まります?

牛首分岐へ戻り「北縁道」を赤田代分岐へ向かいます!右は、竜宮へ向かう「横断道」!左の木道を進みます!この付近が尾瀬ヶ原の湿原の広さを最も実感できます!

東電下の大堀橋を渡り、夏のニッコウキスゲの尾瀬ヶ原最大の群生地である「鹿防柵ゾーン」をヨッビ吊り橋に向かい進みます!

ヨッピ吊り橋を渡り、「ヨシッ堀田代」を越えると前方に「東電小屋」が見えてきます。「東電小屋」の手前で「県境」を越え群馬県から新潟県に入ります。

尾瀬尾地域における新潟県エリアは、ここからの只見川までの区間です。只見川を越えると福島県です。「東電小屋」は、尾瀬ヶ原で唯一新潟県内に建つ山小屋です?ちなみにここは、新潟県魚沼市です。群馬県は片品村そして福島県は檜枝岐村ですから奇妙な感じがします?尤もかつては「湯之谷村」でしたが、2004年小出町等と合併して「市域」となったのですが?

東電小屋の前からは、前方に至仏山、眼下に湿原が広がります。いわゆる草紅葉する湿原域は狭い上、対岸の下田代の湿原よりも遅れて「見ごろ」となります。

「中田代道(「竜宮十字路」⇔「ヨッピ吊り橋」)」では草紅葉の中に「鮮やかな蝦茶色」の絨毯を敷いたかのように存在を誇示する「ヤマドリゼンマイ」の大群生を見ることができます!

「草紅葉」に続き尾瀬ヶ原の「紅葉の見どころ」をご案内します!

尾瀬ヶ原の周辺にも「紅葉の見どころは数多くあります。(「東電尾瀬橋周辺」は別格として)

-

見晴から南への八木沢道、「見晴キャンプ場」から「見晴沼尻川橋」の間!

-

竜宮地区・「竜宮小屋」から「長沢口」の少し先の間!

-

中田代と上田代の境付近に位置する「牛首」周辺!

-

山ノ鼻の周辺と「研究見本園の周辺」!

どの地点も「黄葉」だけでなく、「紅葉」もきれいです!特に見晴・八木沢道の「見晴キャンプ場」から「見晴沼尻川橋」の間は、これから整備が進めば見事な「紅葉の見どころ」となると思います!

尾瀬ヶ原で最も鮮やかな紅葉を見ることができるのはと「笹山田代近くの只見川沿い」と「東電尾瀬橋前」です!

- 東電小屋を過ぎて樹林の中の道を進み樹林を抜けると、水芭蕉の見どころとしては尾瀬ヶ原最大の質と量を誇る「笹山田代」に出ます。子の湿原のは東側が只見川に接しており、川沿いが「見事な紅葉」を見せてくれます!これから先もまだまだ鮮やかになると思われます!

- 笹山田代を過ぎ東電尾瀬橋の橋上に立つと、「強烈な赤」の世界に目を奪われてしまいます。残念なことに「紅葉の」見ごろは5日ほどしかなく、そのチャンスを確実にすることが難しい点です。一度目にすると病みつきになること請け合いです。

燧裏林道までは、「ブナの黄葉」の段吉新道ルート又は「紅葉に囲まれた三条の滝」の「三条の滝林道ルート」を進みます!」

「段吉新道ルート」です!

- 赤田代から御池へ向かいます!その際、燧裏林道までの間に二つのルートあります!一方の「段吉新道ルート」は、段吉大橇沢橋の手前300mを「ブナの樹林(プロムナード)」の中を歩きます。「ブナの黄葉」は「新緑の芽吹きの美しさ」とは趣を異にし、迫力ある明るい黄橙色の世界は見るものを圧倒します!

「三条の滝林道ルート」です

もう一方はご存じ紅葉に彩られた「三条の滝」と「燧裏林道」の連続する小湿原に連なる「うさぎ田代」を通る「三条の滝」林道ルートです。残念なことに今季「三条の滝展望台」は、改修工事のため利用することができません。現展望台手前の「旧展望台」までは行けますが、迫力が違います。また、赤田代の段吉新道分岐から三条の滝までの道は、只見川沿いの落葉樹の中を進みますから、鮮やかな色どりを見せてくれますが、残念なことに激しく劣化しているにも拘わらず補修がなされず、周囲を見渡す余裕を確保できないと思われます?「紅葉の見どころ」についてはしばらく記述を避けたいと思います?

燧裏林道を歩きます!歩き始めから落葉樹林の中を歩きます!

- 燧裏林道は、大橇沢根分岐(1560m)から小橇沢橋(1435m)へダウンアップしたのち小鳥清水橋(同林道の最深部・1420m)まで下り、や尾瀬地域のランドマーク的存在である「裏燧橋(1500m)」へ登り、さらに天神田代(1550m)、西田代(1597m)へ登り続いて同林道の最高点である「横田代(1618m)」まで200mを登った後、「ゴールの御池(1500m)」まで100m強を急降下するというタフなコースです。

- コースタイムは、「大橇沢根分岐」⇒「小鳥清水橋」20分、「小鳥清水橋」⇒「横田代」90分、「横田代」⇒「御池」50分 です!

- スタートすると間もなく小橇沢橋への下りや小鳥清水橋への登り返しでは、ブナの樹林の中に「燧ケ岳の頂」を探すなどのの「余裕」もありますが、横田代までは、200mの高度をひたすら上り続けます。

- 途中には下り区間が二か所あります(「天神田代からすぐの沢(5m)」と「出戸深沢(15m)」)が、下ったら登り返さねばならず気休めにもなりません!

- さらに横田代からは、「入深沢」をダウンアップしたのちは、間に「姫田代」を挟み御池まで100m強を階段木道で下りますから、「膝」への負担がかかりこれもまた楽ではありません。

- この結果、上り下りに比重がかかり、周囲を見渡すよ余裕が「ほとんどない」状態となり、せっかくの草紅葉、紅葉を見ることなく、過ぎてしまうことになります。

- 燧裏林道の「草紅葉」「紅・黄葉」を楽しむためには、何よりも「小鳥清水橋」⇒「横田代」までの上り区間のコースとコースタイムを把握しておくことです。これにより、常に歩行地点と歩行ペースが確認され、周囲を見渡す余裕が生まれ、「草紅葉」そして「紅・黄葉」を楽しむことができます!

燧裏林道の紅葉は二つのパターンが楽しめます!

燧裏林道の紅葉は、大橇沢根分岐から裏燧橋⇔天神田代付近裏燧橋までの尾瀬ヶ原寄りの「ブナの黄葉」と、御池寄りの針葉樹林に囲まれた湿原の周囲の「紅葉」とに大別されます。「紅葉」は「湿原の草紅葉」に鮮やかな色どりを添えるばかりでなく「箱庭田代」のように独自に「存在」をアピールもしています!

「ブナ」を主とした落葉樹の「紅・黄葉」です!

- 大橇沢根分岐から裏燧橋⇔天神田代付近までは、ブナを主とした落葉樹の樹林です。

- 段吉新道の「ブナのプロムナード」ほど密集はしていません陽のが、木の大きさ、灰白色で独特の斑紋が特徴の木肌そして枝葉の大きな広がりは、樹林の中でひときわ目立ちます。

- 陽の光の中で同じように黄葉するミズナラ、栃やダケカンバなどよりも鮮やかな黄橙色に輝く姿は、樹林を明るくするだけでなく、見る者に強烈な印象を焼き付けます。

- ウルシ類、カエデ類やツツジ類などの紅葉する木々を引き立てるのではなく、逆に脇役として従わせているようにも見えます。

天神田代から御池まで続く湿原群とその周囲に広がる「紅葉」です!

- 燧裏林道のほぼ中間の天神田代から御池の間には、天神田代(1556m)、西田代(表示杭付近 1597m)、箱庭田代(1610m)、横田代(木道最高点1618m)、ノメリ田代(1610m)、上田代(最高部1613m)、姫田代(表示杭付近1535m)そして御池田代(展望デッキ1495m)があります!

- このうち、「草紅葉」を見ることができるのは、西田代、横田代、ノメリ田代、上田代そして姫田代です。

- 中でも横田代、ノメリ田代そして上田代は「傾斜湿原」で、山麓の斜面を這うように形成されていますから、尾瀬ヶ原の湿原や大江湿原とは「趣」が違い「一見の価値」があります?

天神田代の湿原です!

天神田代は、「最晩期の湿原」とも言われているように木々、小灌木や藪が広がっており、湿原は見る影もなく、小ぢんまりとまとまりながらも鮮やかな「紅葉」が広がっています?

西田代の湿原です!

西田代の湿原は、池塘もあるうえ、周囲に鮮やかな紅葉を従えています!

「箱庭田代」は燧裏林道を代表する「紅葉の見どころ」です!

燧裏林道の「西田代」からゆっくりと「横田代」へ向かって登ってゆくと横田代の手前で幅30㍍もない極小の湿原を通ります!「箱庭田代」と名付けていますが、秋の数日だけ魅せる「色模様」は、通る人に上田代の傾斜湿原の草紅葉とに並び「秋の燧裏林道」を強烈に焼き付ける「鮮やかさ」を演出しています

横田代の湿原です!

上田代の湿原です!

上田代は燧裏林道最大の湿原で且つ、「傾斜湿原」です!入深沢を渡って右岸を登り、「上田代」に出た途端目にするこの光景は、それまでのつらい記憶が、「尾瀬を歩いた」という「満足感」に切り替わり、「また尾瀬に来よう!」と思わせる瞬間です?

上田代からは、「平が岳」に代表される「越後の山々」を一望できます!

「上田代」と「御池」のほぼ中間に位置する「姫田代」の湿原です!

ゴールの御池の駐車場に到着です! 駐車場もブナを主とする鮮やかな黄葉に囲まれています!

特別編 ブナ平の黄葉です。

御池の駐車場を出て国道を下り始めると、国道沿いだけでなく、周囲の山々も「黄葉」に彩られているのを目にします。区国道を下ってゆくにつれ「ブナの原生林に陽が注いでおり、「鮮やかな黄橙色に輝いています。困ってことに駐車場はありません。やむなく、御池の駐車場に戻り車を置いて、国道脇の樹林の中に作られた遊歩道を歩きしばし見とれていました。

国道を覆わんばかりのブナの「黄葉」です!

国道脇の原生林の中の遊歩道を歩きます!

さあ「草紅葉」、「紅・黄葉」真っ盛りの尾瀬へ出かけましょう!

尾瀬を訪れることに関する問い合わせや相談は、下記へお気軽にどうぞ なお、記載内容等についての質問、問題点がある場合も電話又はメールにてお願いします

電話の場合は、下記へお願いします

080-9536-4334 埼葛旅文化研究所

メールの場合は下記へお願いします