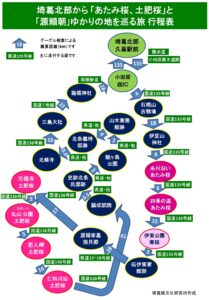

埼葛北部から「あたみ桜」と「土肥桜」が見ごろを迎えた伊豆への旅をご案内します!

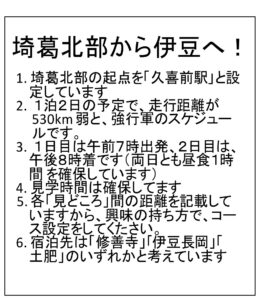

2022 あたみ桜と土肥桜のどころ プラス 源頼朝旗揚げゆかりの地 案内図その前にお願いです!

新型コロナ・オミクロン株の感染が猛スピードで拡大しており、静岡県下でも27日から「まん延防止等重点措置」が適用になりました。熱海市及び伊豆市では「桜まつり」開催中ですが、当初予定していたイベントを中止または規模をするなど、感染防止に努めています。

自分の健康を守り、周囲の人への感染を防ぐため、マスクを着用し、間隔をあけて行動するなどしてください!

「あたみ桜」も「土肥桜」も、28日には主な「見どころ」が「見ごろ」となっています!

ここ数年開花が早まり、今年は熱海市の「あたみ糸川桜まつり」、河津町の「河津桜まつり」そして南伊豆町の「みなみの桜と菜の花まつり」などが開催を1週間から10日ほど前倒していました。ところが昨年からの気まぐれ的な気象現象(?)所為かどうか不明ですが、開花が遅れ気味に推移し、今年の桜はいつ見ごろになるのか?」と関係者をやきもきさせていましたが、今週に入りようやく見ごろを迎えました

熱海市ホームページの「あたみ開花情報」及び熱海市観光協会ホームページの「2022 あたみ桜開花情報」そして熱海市多賀観光協会への問い合わせ等の情報をまとめますと「あたみ桜まつり」の主会場である糸川沿いは「見ごろ」を変えましたし、上多賀の「四季の道桜まつり」の会場である「さくらの名所散策路」でも間もなく見ごろを迎えます! 伊豆市観光協会土肥支部のホームページの本日(28日)欄に「松原公園の土肥桜が満開に・・・」とありました!15日過ぎに満開となっていた万福寺や土肥神社の一本桜は、見ごろを過ぎつつありますが丸山スポーツ公園、里山園地や恋人岬などでは今が盛りと思えます! また、西伊豆町「土肥桜」も今が見ごろだと思われます?

伊東市の「寒桜」は例年「あたみ桜」や「土肥桜」と同じころに咲いていますから、今が「見ごろ」ではないかと思われます?

伊豆は、「早咲き桜の桜」だけではなく、「源頼朝ゆかりの地」が随所にあります!

23日、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の第3回が放映されました。1180(治承4)年の話でしたから、「吾妻鏡」では、同年8月の「石橋山の合戦」までは、伊豆の国市の「史跡北条氏邸跡」周辺が舞台です!「源頼朝ゆかりの地」を歩き「吾妻鏡」を読むと、ドラマが面白くなること請け合いです! 但し、ドラマは「史実」ではなく、創作物です。当時、既に北条政子には長女の「大姫」を生んだあのことです。そこに「伊藤祐親に殺害された」とする「千鶴」の母親である「八重姫」を併存させるなどという「荒唐無稽なドラマ」とは違いますから、そのつもりで??

23日、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の第3回が放映されました。1180(治承4)年の話でしたから、「吾妻鏡」では、同年8月の「石橋山の合戦」までは、伊豆の国市の「史跡北条氏邸跡」周辺が舞台です!「源頼朝ゆかりの地」を歩き「吾妻鏡」を読むと、ドラマが面白くなること請け合いです! 但し、ドラマは「史実」ではなく、創作物です。当時、既に北条政子には長女の「大姫」を生んだあのことです。そこに「伊藤祐親に殺害された」とする「千鶴」の母親である「八重姫」を併存させるなどという「荒唐無稽なドラマ」とは違いますから、そのつもりで??

さあ、埼葛北部から伊豆へ「早咲きの桜」と「史跡めぐり」の旅に出かけませんか?

★ 石橋山古戦場以下のルートは、電車・バスでは行けないコースです。レンタカーなどをご利用ください。

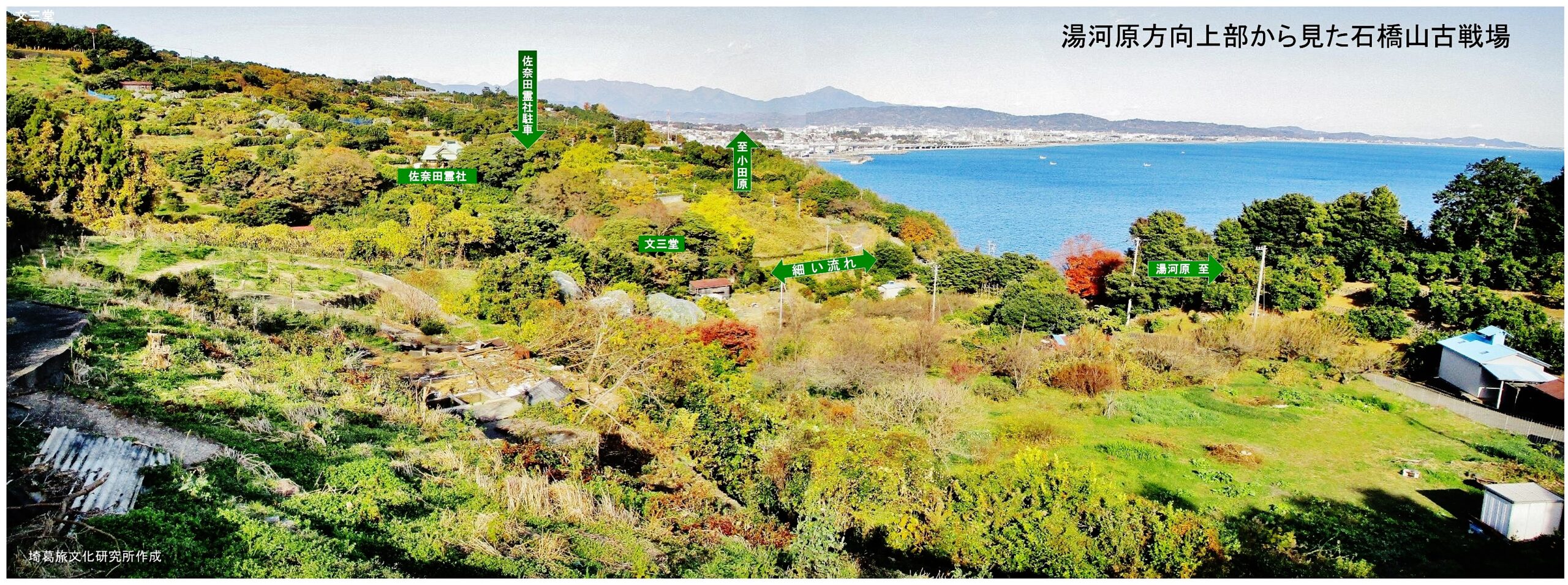

見どころの1.「石橋山古戦場」!ここに立つと、日本史観が変わります?

「石橋山の合戦」について「吾妻鏡」には「・・・廿三日 発卯 夜に入りて甚雨沃るがごとし。・・・武衛、・・・相率いて相模國石橋に陣したまう。ここに同國の住人大庭景親・・・三千余騎の精兵を率いて、同じく石橋山の邊にあり。両陣の際、一谷を隔つるなり。・・・」と書かれています。古戦場全体を見渡せる場所は少ないのですが、展望ゾーンに立って見渡すと、「吾妻鏡」の記述に疑問がわきます。今はミカン畑になっている古戦場は、全体が急峻な斜面が重なっており「どこで頼朝軍三百と大庭軍三千が対峙し、戦闘になったのか」「まともな道などあるはずのない急峻な山中をどうやって頼朝達は逃げ回ったのか?」など、疑問が沸々と湧いてきます。

「佐奈田霊社」は、石橋山の合戦において、頼朝方の先陣であった佐奈田与一義忠の遺骸を葬ってある「与一塚」の傍らに与一を神霊として祀っている神仏習合のお社です。少し南には、同じくこの合戦で敗死した与一の郎党文三(豊三)家康を祀った「文三堂」があります。吾妻鏡には、合戦10年後の1190(建久元)年頼朝が伊豆山権現参拝の帰り、古戦場を訪れ、落涙したとあります。

石橋山古戦場周辺の道は、狭くて急坂とカーブの続く農道件生活道路です。佐奈田霊社の東側下にある駐車場に車を止め、霊社にお参りしてから歩かれるとよいでしょう!

2. 伊豆山神社と秋戸郷?

伊豆山神社は明治元年の「神仏分離令」後の名称です。それまでは「伊豆大権現」でした。吾妻鏡では、頼朝が伊豆山に帰依したのがいつからでたのか時期は不明です。政子と知り合ったのち、これも期日は特定できませんが、頼朝は伊豆山へ逃げており、政子は頼朝を追いかけて伊豆山に向かっています。石橋山の大敗後、頼朝が安房へ逃げのびた旨の報告を政子は伊豆山で聞いています。鎌倉幕府を樹立後、頼朝は伊豆山を厚遇し、関東総鎮守として戦勝祈願の社としています。しかし、豊臣秀吉の小田原攻めに際し北条氏の側についたことから、社殿などを焼かれており、文書や記録の類が残っておりません!

1180(治承4)8月28日石橋山で大敗を喫した源頼朝は安房國へ逃げのびました。吾妻鏡の「1180(治承4)9月2日の項」に「御臺所、伊豆山より秋戸郷に遷りたまい・・・今日申の剋、土肥彌太郎遠平、御使として眞名鶴崎より参着す・・・」とあり、避難所を既に伊豆山から秋戸郷に移していた政子のところへ、頼朝は安房國へ向かった旨の報告をさせています。政子の避難場所である秋戸郷は、伊豆山神社から東南へ1kmほどの国道に面した地に特定され、「北条政子・源頼朝ゆかりの地」と「秋戸郷跡」の標柱が立てられていますが、この地が「秋戸郷跡」であることを特定できる確証は不明のようです?

3. 熱海市内の「あたみ桜」の見どころ

熱海市中心部を流れる糸川の市役所近くに架かる御成橋から河口近くの渚橋までの間、凡そ300㍍の両岸に58本の「あたみ桜」が植えられています。中央付近の糸川橋の左岸袂には開花情報等を判断する「基準木」があります! 写真は糸川橋からの上流方向です!

さくらの名所散策路(四季の道)は「四季の道桜まつり」の会場です!

下多賀駅と熱海高校を結ぶ歩道につけられた名前です。「四季の道桜まつり」が1月22日(土)から開催中です。熱海高校寄りの約300㍍ほどに93本のあたみ桜を中心ヒマラヤ桜及びソメイヨシノが植えられています。付近に駐車場はなく、まつり期間中の土日には国道沿いの浜辺の駐車場との間にシャトルバスが運行されますが、平日はありませんから徒歩での往復になります?

下多賀駅と熱海高校を結ぶ歩道につけられた名前です。「四季の道桜まつり」が1月22日(土)から開催中です。熱海高校寄りの約300㍍ほどに93本のあたみ桜を中心ヒマラヤ桜及びソメイヨシノが植えられています。付近に駐車場はなく、まつり期間中の土日には国道沿いの浜辺の駐車場との間にシャトルバスが運行されますが、平日はありませんから徒歩での往復になります?

4 伊東市内の「寒桜」と「伝伊東家館跡」

伊東市の伊東駅西側にある元李王家別荘跡地のこぢんまりとした小高い丘を含む公園です。丘の上部には木下杢太郎記念館があります。寒桜は、遊具がおかれた北側広場、トイレ脇や南側入口付近ではないかと思われます。あたみ桜や土肥桜同様1月下旬には見頃を迎えます。園内の小高い丘を登るとその先に「桜寺」と呼ばれる「松月院」があります。境内や駐車場の寒桜は、やはり1月下旬に見頃となります?

伊東庄の豪族であった伊東祐親が大番役で上洛中に、三女の八重姫は流人源頼朝の最初の子である千鶴丸を生みます。千鶴丸が3歳になった時大番役を終えて戻った祐親は激怒し、平家への聞こえを恐れ家人に命じて殺害し、八重姫を同国の住人江間の小四郎に嫁がせました。さらに頼朝を討つべく郎党を差し向けましたが比企の尼の三女を妻としていた祐親の次男佑清は頼朝に身の危険を知らせ、頼朝は佑清の烏帽子親である北條時政の屋敷に逃れたと言います。ここが伊藤祐親の館であったなら、そうした出来事がここで追ったということになります?

5 伊豆市修善寺の「源頼朝ゆかり」の地です!

1199(建久10)年1月13日、源頼朝が急死し、嫡男の頼家は同月26日満17歳で家督を継ぎ2代目鎌倉殿となりました。同年4月「吾妻鏡」によれば、頼家は「暗君」であった為、北条時政以下13人の有力御家人による合議制が敷かれ頼家による裁断が停止され、その後は、蹴鞠に熱中するなど遊興にふける日々が続き、後見者の梶原景時や近習者を次第に遠ざけられ、さらには蹴鞠も禁止されるなどの厳しい日々を求められていましたが1220(建仁2)年7月には征夷大将軍に任じられています。しかし、比企一族と北条一族との政争が北条側の勝利に終えると、頼家は修善寺に幽閉され、1204(元久元)年7月北条氏の手兵により殺害されました。享年21歳(満)、2代目鎌倉殿5年の短い生涯を終えました。墓のそばには、母の政子が頼家の菩提を弔うために建立した「指月殿」があります。なお、修善寺には、頼朝に一貫して従った安達盛長と、謀反の疑いを駆けられて自滅し源範頼の墓もあります!

1199(建久10)年1月13日、源頼朝が急死し、嫡男の頼家は同月26日満17歳で家督を継ぎ2代目鎌倉殿となりました。同年4月「吾妻鏡」によれば、頼家は「暗君」であった為、北条時政以下13人の有力御家人による合議制が敷かれ頼家による裁断が停止され、その後は、蹴鞠に熱中するなど遊興にふける日々が続き、後見者の梶原景時や近習者を次第に遠ざけられ、さらには蹴鞠も禁止されるなどの厳しい日々を求められていましたが1220(建仁2)年7月には征夷大将軍に任じられています。しかし、比企一族と北条一族との政争が北条側の勝利に終えると、頼家は修善寺に幽閉され、1204(元久元)年7月北条氏の手兵により殺害されました。享年21歳(満)、2代目鎌倉殿5年の短い生涯を終えました。墓のそばには、母の政子が頼家の菩提を弔うために建立した「指月殿」があります。なお、修善寺には、頼朝に一貫して従った安達盛長と、謀反の疑いを駆けられて自滅し源範頼の墓もあります!

6 伊豆市土肥の「土肥桜」です!

松原公園が「土肥桜まつり」メイン会場となっており、イベントはここで開催されます!多田氏、新型コロナ線拡大を受けて、イベントは軒並み中止となます。土肥桜は〚紅種」「白種」がともに植えられていますが、若木が多いので、これからが楽しみです。駐車場は、大きなスペースが確保されています。万福寺や土肥神社など土肥地区の見どころは、公園から約1km圏内にありますから、時間を気にせずゆっくりと桜見物ができます!

土肥地区の知る人ぞ知る一番の見どころ 横瀬川左岸の桜並木です!

伊豆総合高校土肥分校から南東へ500mほどの、山川の支流横瀬川左岸の道路沿いに100m近い「桜並木」があります。花に勢いがあり、見事な桜並木を作っています! 何よりも嬉しいのは、桜並木が恋人岬や里山園地などのように傾斜地ではなく、平坦な道沿いにあるいうことです。パンフレットの「見どころ」には載っていませんから、「知る人ぞ知る見どころ」です。残念なのは、駐車場がないことです?

伊豆総合高校土肥分校から南東へ500mほどの、山川の支流横瀬川左岸の道路沿いに100m近い「桜並木」があります。花に勢いがあり、見事な桜並木を作っています! 何よりも嬉しいのは、桜並木が恋人岬や里山園地などのように傾斜地ではなく、平坦な道沿いにあるいうことです。パンフレットの「見どころ」には載っていませんから、「知る人ぞ知る見どころ」です。残念なのは、駐車場がないことです?

7.丸山スポーツ公園、恋人岬そして西伊豆町の「土肥桜」です!

恋人岬の「土肥桜」は、駐車場の南側の斜面に広がる土肥特産の「白琵琶畑」内の道の両側200㍍ほどに植えられています。桜を下に見ながらゆっくりと下り、帰りは桜を見上げながらゆっくりと鑑賞することができます。花は、年々勢いが増しており、駐車場から見下しても「絵になる」ようになってきました。桜が終えると、国内ではここだけにしかない白琵琶畑に変身、6月まで厳重に管理されています!

西伊豆町の「土肥桜」の見どころは、3カ所あります。最も綺麗なのが仁科川左岸滝見観音堂付近です。仁科川の海名野橋から1㎞ほど上流の岩谷戸橋までの間に土肥町時代に譲り受けた苗木を50本ほど植えたものだそうです?

8. 伊豆の国市には多くの「源頼朝ゆかり」の地があります!

源頼朝は、1160(永暦元)年伊豆の国へ配流されています。しかし、配流地については記述が残されておらず不明です。「吾妻鏡」にも「蛭島」とのみ記さているだけで場所を特定できる記述はありません。江戸時代後期「豆州志稿」を著した地元の学者秋山富南が、この地を「頼朝流刑の地」と考証、1790(寛政2)年韮山代官江川家の家臣により「蛭島碑」が建立されました。明治に入り萩原正平・正夫親子が1885年までに「増訂 豆州志稿」を版行した上、同年「秋山富南頌徳碑」を建てて氏の功績を讃えました。この碑には、遺跡 永暦二年 源頼朝公配流の地 蛭ヶ小島」と大きく記されています。韮山町当時(伊豆の国市への合併は2005年)の発掘調査では、弥生~古墳時代の遺構・遺物のみで平安末期の遺物は確認されていません。韮山町は案内板に「蛭ヶ島(源頼朝配流の地跡)」と記し「この辺りを韮山町四日市字蛭ヶ島と言い・・・兵衛佐頼朝配流の地と言われている。・・・」と記しています。2003年から2004年には、公園として整備を進められ現在に至っています。なお、「蛭ヶ島の夫婦像」は2003年、寄贈により建立されています。

「増訂 豆州志稿」に「北条義時館跡」について「南江間村町屋ニアリ、尋常小学校ノ敷地トナル」と記載されており、この公園周辺が義時の館跡と推定されています。吾妻鏡の、初見では北条小四郎とありますが、その後には、江間小四郎或いは江間四郎と記述されていることから、江間の地を分家相続したと考えられています。しかし、義時は、1180(治承4)年8月17日の蜂起以降頼朝に従い行動していることから、江間の館に住んだのは、蜂起まで間と思われます? なお義時は、1224(元仁元)年鎌倉で急逝しています。

北条義時が建立した寺と伝わっていますが、確認できる記録は残されていません。義時は、1180(治承4)年8月17日の蜂起以降頼朝に従い行動し、三代実朝在位時に2代執権となり、承久の乱では幕府を領導した後、1224(元仁元)年鎌倉で急逝し、吾妻鏡に頼朝の法華堂の東の山の上に葬られたとあります。 北條寺の墓は、本堂南の小高い丘の上に北向きに建てられています。墓の脇にある説明版には、「・・・長子の泰時らは、墓を建て追善の碑とした・・・」とありますが、泰時は3代執権であり、当時はすでに鎌倉に常住だったはずで、遺体のない慰霊碑であったのかもしれませんが経緯については不明です。

さあ、「あたみ桜」と「土肥桜」が見ごろを迎えた伊豆への旅へ出かけませんか!

問合せ及び「あたみ桜」と「土肥桜」が見ごろを迎えた伊豆への旅の相談は下記へお気軽にどうぞ

電話の場合は 080-9536-4334 埼葛旅文化研究所

メールの場合は saikatutabibunka@gmail.com