埼葛北部からの「車で行く、伊豆の河津桜をすべて楽しむ旅」のご案内!

伊豆の河津桜がようやく見ごろに?

伊豆の河津桜がようやく見ごろに?

しかし、27日には、南伊豆町の道の駅ら下流域や松崎町の雲見地区では見ごろ過ぎとなります!

その前にお願いです!

新型コロナ感染の第6波もピークを越えたように思われますが、まだ予断を許さない上、静岡県内の「まん延防止等重点措置」は3月初旬まで延長となっています?

自分の健康を守り、周囲の人への感染を防ぐため、マスクを着用し、間隔をあけて行動するなどしてください!

伊豆半島・函南町から南伊豆町までのすべての河津桜の見ごろは「2月27日~3月3日+α」の「5日間+α」と推定しました?

- 2022年河津町及び南伊豆町の「桜まつり」は、これまでより10日早まり2月1日スタートしました。

- しかし「河津桜の見ごろ」は昨年末からの寒波の影響で、河津町の「原木」以外、函南町、伊豆の国市及び南伊豆町の大半の地域では3分咲きに届かない状況で、平年より1週間ほど遅れて推移しているようです?

-

2月19日 南伊豆町、道の駅裏 なお、河津町の「原木」は、20日にようやく見ごろとなりましたし、例年「原木」より早く見ごろとなる松崎町や南伊豆町の一部地域でも20日現在「見ごろ」となってます?

16日~20日現在の松崎町、南伊豆町そして河津町の「原木」の開花状況はぎつぎのような状況です!(各町の観光協会のホームページから写真をお借りしました ありがとうございました。)

各観光協会の開花情報へのリンク先は、次の通りです!

20日現在の開花状況と見ごろ推定期間を表にしてみました!

松崎町では、26日に、南伊豆町の道の駅周辺は、28日には見ごろ過ぎ」となります。

伊豆は、「早咲き桜の桜」が見ごろなだけではありません!今から840年近く前の平安末期、日本史の中心舞台でした!

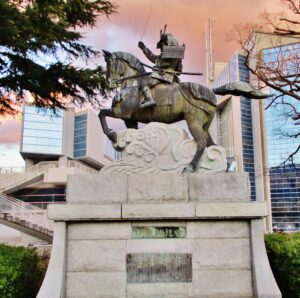

」-講談社 表紙-213x300.jpg) 1月9日に放送を開始したNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」は、今から860年前の1160年伊豆国に配流され、雌伏20年の後「反平家」の旗を掲げて蜂起した源頼朝の妻、北条政子の実弟北条義時が主人公のドラマです? 2月半ばの第7回には「石橋山の合戦」を終え、舞台を「伊豆」から「鎌倉」へと移しています。舞台である「伊豆の国市」は、韮山駅のそばに「大河ドラマ館」を設営し、年末までの間「観光振興」を図っています。 伊豆には、「史跡北条氏邸跡」をはじめとした幾多の旧跡か残っていますし、伊豆へ向かう途中の小田原市や熱海市にも「石橋山古戦場」などの旧跡が残っています。

1月9日に放送を開始したNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」は、今から860年前の1160年伊豆国に配流され、雌伏20年の後「反平家」の旗を掲げて蜂起した源頼朝の妻、北条政子の実弟北条義時が主人公のドラマです? 2月半ばの第7回には「石橋山の合戦」を終え、舞台を「伊豆」から「鎌倉」へと移しています。舞台である「伊豆の国市」は、韮山駅のそばに「大河ドラマ館」を設営し、年末までの間「観光振興」を図っています。 伊豆には、「史跡北条氏邸跡」をはじめとした幾多の旧跡か残っていますし、伊豆へ向かう途中の小田原市や熱海市にも「石橋山古戦場」などの旧跡が残っています。

「吾妻鏡」や「曽我物語」、「平家物語」や「源平闘諍録」などの古典の「さわり」を読んだだけでも「伊豆の史跡めぐり」は、「荒唐無稽(?)の大河ドラマ」より遥かに面白い「鎌倉幕府草創期の世界」をたのしむことができます!

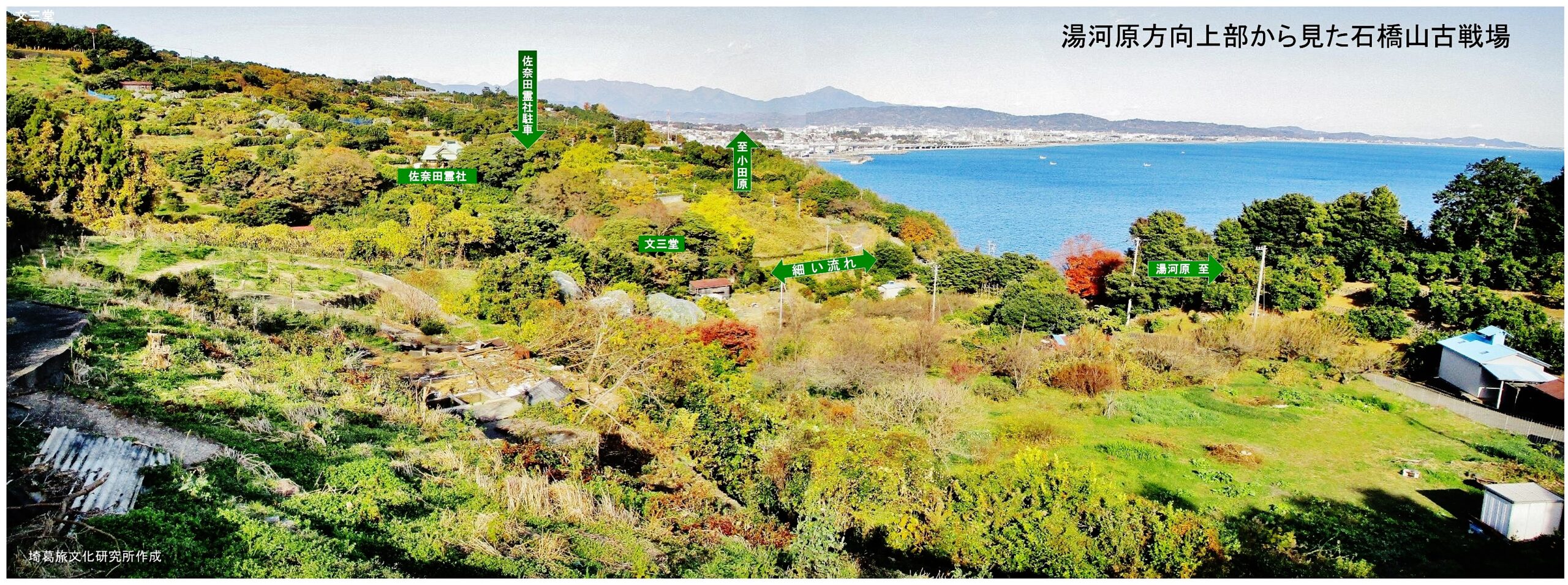

最もお勧めなのは、「石橋山古戦場」の俯瞰です!「吾妻鏡の記述における誇大表現」が丸見えとなり、「歴史的事実」が明白になるだけでなく、これらの記述を丸吞みする「専門家」の記述の無責任ぶりが明らかとなるなど、歴史が花壇と面白くなる、新たな発見に事欠きません!

新型コロナに逆らわずに、「早咲き桜の女王! 河津桜」が「 桃の花のようなピンク色に咲き誇る伊豆」と、「歴史の舞台としての伊豆」を合わせて楽しみませんか!

コース設定について!

- この行程は、「一般的なツアーコース」には程遠い「マニアックなコース」として設計しました!

- 「車で行く(レンタカーを含みます)」のは、すべての行程を巡ると移動距離600km弱であり、移動時間、2回の昼食時間及び見学時間を合わせると、約24時間を要する強行スケジュールである上、石橋山古戦場、小室山公園や松崎町雲見などの周辺部も巡ることから、路線バス等では膨大な移動時間を要することによります。

- 「基本は2泊3日」としていますが、訪問先を選定することで「1泊2日」でも十分納得できる行程が組めます!

小田原市・石橋山古戦場!ここに立つと、歴史の見方が大きく変わります?

「石橋山の合戦」について「吾妻鏡」には「・・・廿三日 発卯 夜に入りて甚雨沃るがごとし。・・・武衛、・・・相率いて相模國石橋に陣したまう。ここに同國の住人大庭景親・・・三千余騎の精兵を率いて、同じく石橋山の邊にあり。両陣の際、一谷を隔つるなり。・・・」と書かれています。古戦場全体を見渡せる場所は少ないのですが、立って見わたしてみると、「吾妻鏡」の記述に疑問がわきます。今はミカン畑になっている古戦場は、全体が急峻な斜面が重なっており、「どこで頼朝軍三百と大庭軍三千が対峙し、戦闘になったのか(三百対三千という数字が、誇張された数字であることは明白ですし、その他の記述にも誇張や装飾そして転記ミスが見られます)?」「まともな道などあるはずのない急峻な山中をどうやって頼朝達は逃げ回ったのか?」など、疑問が沸々と湧いてきます。

「石橋山の合戦」について「吾妻鏡」には「・・・廿三日 発卯 夜に入りて甚雨沃るがごとし。・・・武衛、・・・相率いて相模國石橋に陣したまう。ここに同國の住人大庭景親・・・三千余騎の精兵を率いて、同じく石橋山の邊にあり。両陣の際、一谷を隔つるなり。・・・」と書かれています。古戦場全体を見渡せる場所は少ないのですが、立って見わたしてみると、「吾妻鏡」の記述に疑問がわきます。今はミカン畑になっている古戦場は、全体が急峻な斜面が重なっており、「どこで頼朝軍三百と大庭軍三千が対峙し、戦闘になったのか(三百対三千という数字が、誇張された数字であることは明白ですし、その他の記述にも誇張や装飾そして転記ミスが見られます)?」「まともな道などあるはずのない急峻な山中をどうやって頼朝達は逃げ回ったのか?」など、疑問が沸々と湧いてきます。

特記事項です!

石橋山古戦場の道は、大半が急こう配の農道などです!車では、危険ですから佐奈田霊社の駐車場をお借りしましょう! 霊社のお参りを忘れずに!

古戦場への道は狭くて急こう配でなおかつ急なカーブが続く地域の人たちの生活道路兼農道です。さらに古戦場には駐車場もありません。急坂のアップダウンを歩くことを前提に佐奈田霊社の駐車場をお借りして歩かれることをお勧めします。最後に必ず霊社のお参りを忘れずに願います!

石橋山古戦場には、佐奈田霊社!与一塚!少し離れて文三堂があります!

「佐奈田霊社」は、石橋山の合戦において、頼朝方の先陣であった佐奈田与一義忠の遺骸を葬ってある「与一塚」の傍らに与一を神霊として祀っている神仏習合のお社です。少し南には、同じくこの合戦で敗死した与一の郎党文三(豊三)家康を祀った「文三堂」があります。吾妻鏡には、合戦10年後の1190(建久元)年頼朝が伊豆山権現参拝の帰り、古戦場を訪れ、落涙したとあります。

熱海市・伊豆山神社

こでで頼朝と政子は駆け落ち同様の逃亡生活を送っています!

伊豆山神社は明治元年の「神仏分離令」後の名称です。それまでは「伊豆大権現」でした。平安時代から仏教者や修験者が修行を積んだ霊場である神仏習合の神社でした。吾妻鏡では、源頼朝は蜂起前月の1180(治承4)年7月5日に北条屋敷に伊豆山の覚渕を召して相談してます。また、同年8月18日には、同じ伊豆山の妻政子の御経師である法音尼に勤行の代行を依頼して います。なお、頼朝が伊豆山に帰依したのがいつからでたのか時期は不明です。政子と知り合ったのち、これも期日は特定できませんが、頼朝は伊豆山へ逃げており、政子は頼朝を追いかけて伊豆山に向かっています。鎌倉幕府を樹立後、頼朝は伊豆山を厚遇し、関東総鎮守として戦勝祈願の社として知られてましたが、豊臣秀吉の小田原攻めに際し北条氏の側についたことから、社殿などを焼かれ、文書や記録の類が残っていないとの解説がありました!

伊豆山神社は明治元年の「神仏分離令」後の名称です。それまでは「伊豆大権現」でした。平安時代から仏教者や修験者が修行を積んだ霊場である神仏習合の神社でした。吾妻鏡では、源頼朝は蜂起前月の1180(治承4)年7月5日に北条屋敷に伊豆山の覚渕を召して相談してます。また、同年8月18日には、同じ伊豆山の妻政子の御経師である法音尼に勤行の代行を依頼して います。なお、頼朝が伊豆山に帰依したのがいつからでたのか時期は不明です。政子と知り合ったのち、これも期日は特定できませんが、頼朝は伊豆山へ逃げており、政子は頼朝を追いかけて伊豆山に向かっています。鎌倉幕府を樹立後、頼朝は伊豆山を厚遇し、関東総鎮守として戦勝祈願の社として知られてましたが、豊臣秀吉の小田原攻めに際し北条氏の側についたことから、社殿などを焼かれ、文書や記録の類が残っていないとの解説がありました!

本殿右奥に市立郷土資料館がありますし、神社で面白いのは「頼朝・政子の腰掛け石」の位置が昨年までとガラリと変わったことです??

熱海市・秋戸郷跡

1180(治承4)8月28日石橋山で大敗を喫した源頼朝は安房國へ逃げのびました。吾妻鏡の「1180(治承4)9月2日の項」に「御臺所、伊豆山より秋戸郷に遷りたまい・・・今日申の剋、土肥彌太郎遠平、御使として眞名鶴崎より参着す・・・」とあり、避難所を既に伊豆山から秋戸郷に移していた政子のところへ、頼朝は安房國へ向かった旨の報告をさせています。政子の避難所である秋戸郷は、伊豆山神社から東南へ1kmほどの国道に面した地(伊豆山地内)に特定され、「北条政子・源頼朝ゆかりの地」と「秋戸郷跡」の標柱が立てられていますが、史実はどうだったのでしょうか?

伊東市・伝伊東家館跡 !

市役所脇の物見塚公園にあったと伝わっいます。ここに八重姫、千鶴丸は住んでいたのでしょうか? 別の伝説に登場する音無神社も近くです!

伊東市役所に隣接する「物見塚公園」は、伊東家の館跡として伝わっています。伊東庄の豪族であった伊東祐親が大番役で上洛中に、三女の八重姫は流人源頼朝の最初の子である千鶴丸を生みます。千鶴丸が3歳になった時大番役を終えて戻った祐親は激怒し、平家への聞こえを恐れ家人に命じて殺害し、八重姫を同国の住人江間の小四郎に嫁がせました。さらに頼朝を討つべく郎党を差し向けましたが、比企尼の三女を妻としていた祐親の次男佑清は頼朝に身の危険を知らせ、頼朝は佑清の烏帽子親である北条時政の屋敷に逃れたとあります。 歴史史料等において八重姫及び千鶴丸の記述は「曽我物語」と「源平闘諍録」にあるだけで頼朝の流人時代の資料が少ないことから、事実としての確認はできていませんが、「吾妻鏡」には二か所、1180(治承4)年10月19日及び1182(養和2)年2月14、15日の条に、祐親が頼朝を殺害しようとした所を、次男・祐清がその旨を告げて、頼朝が伊豆山に逃れたこと、挙兵後の頼朝に捕らえられた祐親が恩赦によって助命されるところを「以前の行いを恥として」自害したと記されており、頼朝と祐親の間に因縁があったことは認められると思われます?

伊東市役所に隣接する「物見塚公園」は、伊東家の館跡として伝わっています。伊東庄の豪族であった伊東祐親が大番役で上洛中に、三女の八重姫は流人源頼朝の最初の子である千鶴丸を生みます。千鶴丸が3歳になった時大番役を終えて戻った祐親は激怒し、平家への聞こえを恐れ家人に命じて殺害し、八重姫を同国の住人江間の小四郎に嫁がせました。さらに頼朝を討つべく郎党を差し向けましたが、比企尼の三女を妻としていた祐親の次男佑清は頼朝に身の危険を知らせ、頼朝は佑清の烏帽子親である北条時政の屋敷に逃れたとあります。 歴史史料等において八重姫及び千鶴丸の記述は「曽我物語」と「源平闘諍録」にあるだけで頼朝の流人時代の資料が少ないことから、事実としての確認はできていませんが、「吾妻鏡」には二か所、1180(治承4)年10月19日及び1182(養和2)年2月14、15日の条に、祐親が頼朝を殺害しようとした所を、次男・祐清がその旨を告げて、頼朝が伊豆山に逃れたこと、挙兵後の頼朝に捕らえられた祐親が恩赦によって助命されるところを「以前の行いを恥として」自害したと記されており、頼朝と祐親の間に因縁があったことは認められると思われます?

伊東市・小室山公園の「伊東小室桜」

「伊東小室桜」は、1988年伊東市の萩原農園、萩原直義氏によって同市小室山の中腹で発見された桜です。花の色は淡紅紫色ですが、河津桜に比べてやや薄い色をしており花弁が大きいのが特徴です。見頃期間は2月下旬から3月上旬で、河津桜から見ごろを引き継ぐように咲くのですが、近年は2月中旬に見ごろとなる年もあるようです? 2001年「日本花の会」により、カンヒザクラとオオシマザクラの雑品種で「新種の桜である」と確認されました。「母樹」は萩原農園にあり、2008年「伊東小室桜」と名付けられています。市内全域に、2000本近くが植栽されていますし、小室山公園では150本以上が駐車場周辺とレストハウス裏の小室山の山腹一帯に植えられていますから、遊歩道を歩きながら楽しむことができます。見どころとして母樹のある萩原農園や富戸地内の県道111号線沿いにも50本以上が植えられており、見どころとなっています!

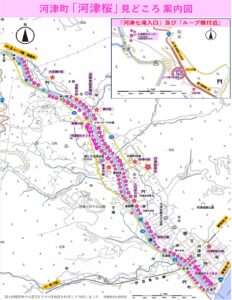

「河津桜」発祥の地の河津町!

最大の見せ場は、河津川沿いに3kmほど続く、貫禄のある「河津桜並木」です!

「河津桜発祥の地である河津町」に入ると同町田中の飯田氏宅に「1955年頃に発見された河津桜の原木」があり、今なお「桃の花のような濃いピンク色」の花に覆われた美しい姿を見せていますし、町内に約10,000本の「河津桜」が植えられていますから、どこでも「河津桜」が楽しめますが、見所は「河津川沿いの凡そ3.5kmの1,000本の発祥の地らしい規模の河津桜並木」です!左岸河口近く及び右岸の踊り子温泉会館近くには、300mほどの「河津桜のトンネル」がありますし、上流の峰小橋近くの涅槃堂裏山の「桜見晴台」から俯瞰する「河津川沿いの河津桜並木」は、まるで「ピンク色の龍が大海を泳いでいる」ように見えます!

「河津桜発祥の地である河津町」に入ると同町田中の飯田氏宅に「1955年頃に発見された河津桜の原木」があり、今なお「桃の花のような濃いピンク色」の花に覆われた美しい姿を見せていますし、町内に約10,000本の「河津桜」が植えられていますから、どこでも「河津桜」が楽しめますが、見所は「河津川沿いの凡そ3.5kmの1,000本の発祥の地らしい規模の河津桜並木」です!左岸河口近く及び右岸の踊り子温泉会館近くには、300mほどの「河津桜のトンネル」がありますし、上流の峰小橋近くの涅槃堂裏山の「桜見晴台」から俯瞰する「河津川沿いの河津桜並木」は、まるで「ピンク色の龍が大海を泳いでいる」ように見えます!

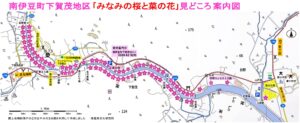

南伊豆町・青野川沿いの河津桜

南伊豆町下賀茂地区の青野川沿い凡そ2.2kmに約800本の桜並木があります!1980年代後半から植え始められており、河津町の河津川沿いの桜並木に次ぐ歴史があることから「桃の花のような濃いピンク色」に染められた樹齢が40年近い木も多数あり、河津町の河津川沿いの桜並木に匹敵するほどの美しさです! 青野川の「河津桜並木」から1kmほど下流の日野(ひんの)には、「河津桜」とともに「まつりを担う菜の花畑」が広がっており、「ピンク色の河津桜」と「菜の花の黄色」のコラボレーションを楽しむことができます!また、南伊豆町役場では、庁舎の外側階段上部に「展望スペース」があります!見下ろす光景は「圧巻」です!

松崎町・雲見入谷の河津桜

ここでは「発祥の地・河津町」より早く見ごろを迎えます!

松崎町の桜と言えば、那賀川沿いの6㎞にも及ぶ「ソメイヨシノの桜並木」で有名ですが、河津桜の「隠れた穴場的見どころ」もあります。雲見温泉の「雲見入谷バス停」の先で国道136号線はアピンカーブを繰り返して登ります。このヘアピンカーブの斜面と中にあるゲートボールコートの周囲に十数本の河津桜が植えられています。ここの河津桜は、西伊豆の温暖な気候によるのか(?)本家の河津町より早く見ごろを迎えます!桜は、見上げるだけでなく、上の道から見下ろすこともできます。「河津桜を1日でも早く楽しみたい」という方々には最適の見どころです!

松崎町の桜と言えば、那賀川沿いの6㎞にも及ぶ「ソメイヨシノの桜並木」で有名ですが、河津桜の「隠れた穴場的見どころ」もあります。雲見温泉の「雲見入谷バス停」の先で国道136号線はアピンカーブを繰り返して登ります。このヘアピンカーブの斜面と中にあるゲートボールコートの周囲に十数本の河津桜が植えられています。ここの河津桜は、西伊豆の温暖な気候によるのか(?)本家の河津町より早く見ごろを迎えます!桜は、見上げるだけでなく、上の道から見下ろすこともできます。「河津桜を1日でも早く楽しみたい」という方々には最適の見どころです!

再び河津町!天城峠手前のループ橋下の駐車場です!

天城峠トンネルを抜けて下ってゆくと、徐々に河津桜を目にするようになります。ループ橋に差し掛かると右側の斜面に河津桜を感じながら下ります。この桜を見るには、ループ橋を下って河津七滝方面へ左折して、見事に咲く「上条の桜」の前を進んでループ橋の輪の中の駐車場へ向かいます!駐車場から見上げる斜面一杯に植えられたピンクの河津桜とループ橋が作り出す光景は、川沿いの桜並木にはない「山の河津桜」の素晴らしい美しさを見せてくれます!

伊豆市・修善寺

源頼家の墓所は、のちに母・政子が建てた指月殿の後にあります!

1199(建久10)年1月13日、源頼朝が急死し、嫡男の頼家は同月26日満17歳で家督を継ぎ「2代目鎌倉殿」となりました。「吾妻鏡」によれば、頼家は「暗君」であった為、同年4月北条時政以下13人の有力御家人による合議制が始まり頼家による裁断が停止、その後は、蹴鞠に熱中するなど遊興にふ

1199(建久10)年1月13日、源頼朝が急死し、嫡男の頼家は同月26日満17歳で家督を継ぎ「2代目鎌倉殿」となりました。「吾妻鏡」によれば、頼家は「暗君」であった為、同年4月北条時政以下13人の有力御家人による合議制が始まり頼家による裁断が停止、その後は、蹴鞠に熱中するなど遊興にふ ける日々が続き、後見者の梶原景時や近習者を次第に遠ざけられ、さらには蹴鞠も禁止されるなどの日々を求められていますが、翌(建仁2)年7月には征夷大将軍に任じられています。しかし、1203(建仁3)年3月ころから原因不明の病に侵され始めたにも拘らず、5月比企一族の力を背景に復権を狙い、叔父である阿野全成が謀反を企てたとして殺害、さらには妻で叔母の阿波局も殺害を企てるなど、北条一族を抹殺すべく動いていましたが、7月に病が重くなり、8月には危篤状態に陥いるなど病状が悪化していました。北条一族と母政子は他の御家人たちをも巻き込み頼家及び比企一族との全面対決に勝利し、比企一族を滅亡させ頼家を修善寺に幽閉し、実朝を3代将軍につけました。修善寺に幽閉された頼家は、1204(元久元)年7月北条氏の手兵により殺害されました。享年21歳(満年齢)「2代目鎌倉殿在位5年」の短い生涯を終えました。果たして吾妻鏡に記述されたような暗君であったかは疑いのあるところです。頼家の墓は修善寺にあります。墓のそばには、母の政子が頼家の菩提を弔うために建立した「指月殿」があります。

ける日々が続き、後見者の梶原景時や近習者を次第に遠ざけられ、さらには蹴鞠も禁止されるなどの日々を求められていますが、翌(建仁2)年7月には征夷大将軍に任じられています。しかし、1203(建仁3)年3月ころから原因不明の病に侵され始めたにも拘らず、5月比企一族の力を背景に復権を狙い、叔父である阿野全成が謀反を企てたとして殺害、さらには妻で叔母の阿波局も殺害を企てるなど、北条一族を抹殺すべく動いていましたが、7月に病が重くなり、8月には危篤状態に陥いるなど病状が悪化していました。北条一族と母政子は他の御家人たちをも巻き込み頼家及び比企一族との全面対決に勝利し、比企一族を滅亡させ頼家を修善寺に幽閉し、実朝を3代将軍につけました。修善寺に幽閉された頼家は、1204(元久元)年7月北条氏の手兵により殺害されました。享年21歳(満年齢)「2代目鎌倉殿在位5年」の短い生涯を終えました。果たして吾妻鏡に記述されたような暗君であったかは疑いのあるところです。頼家の墓は修善寺にあります。墓のそばには、母の政子が頼家の菩提を弔うために建立した「指月殿」があります。

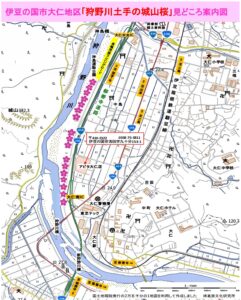

伊豆の国市・大仁の狩野川堤防上の桜並木!

ここはかつて長嶋茂雄氏がトレーニングに励んだところで「長嶋茂雄ランニングロード」の名がついています!

「伊豆の国市大仁地区の狩野川堤防沿い凡そ750m、141本の河津桜並木」は、2002年から旧大仁町と大仁ライオンズクラブ(当時)の手で植えられてきました! 大仁地区の対岸に「城山(じょうやま)」を間近に見上げることから「城山桜(河津桜)」と名付けられました! ここには「長嶋茂雄ランニングロード」というモニュメントがあり、長嶋氏が現役当時の昭和40年代、冬の合宿でランニングに利用したコースと記されています。このモニュメントから南側へ500mほど続く伸び盛りの桜並木は、早春の日差しに輝いて見事です!

「伊豆の国市大仁地区の狩野川堤防沿い凡そ750m、141本の河津桜並木」は、2002年から旧大仁町と大仁ライオンズクラブ(当時)の手で植えられてきました! 大仁地区の対岸に「城山(じょうやま)」を間近に見上げることから「城山桜(河津桜)」と名付けられました! ここには「長嶋茂雄ランニングロード」というモニュメントがあり、長嶋氏が現役当時の昭和40年代、冬の合宿でランニングに利用したコースと記されています。このモニュメントから南側へ500mほど続く伸び盛りの桜並木は、早春の日差しに輝いて見事です!

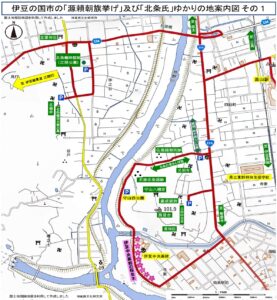

伊豆の国市 寺家及び江間地区

伊豆の国市の国道136号線(414号線)と左を流れる狩野川の間の小高い守山を中心とした一帯がかつての「北条氏」の本願の地であると思われます。かつての地図には、一帯に「俚称 北条」と表記されていました。将守山の北側に「史跡 北条氏邸跡」があり、中腹に「守山八幡宮」、東側には時政が建立した「願成就院」などと北条氏にかかわる旧跡が多数あります。北条氏邸跡の北側に室町時代の「伝堀越御所跡」があるなど、後北条氏のでる戦国時代まで日本史にかかわる地です! 狩野川を挟んだ対岸は江間で、「吾妻鏡」で「江間小四郎」或いは「江間小次郎」と記されている時政の次男「北条義時」が関係する地であったとも思われます。 江間は、昭和時代からは「苺の産地」として知られています!

伊豆の国市の国道136号線(414号線)と左を流れる狩野川の間の小高い守山を中心とした一帯がかつての「北条氏」の本願の地であると思われます。かつての地図には、一帯に「俚称 北条」と表記されていました。将守山の北側に「史跡 北条氏邸跡」があり、中腹に「守山八幡宮」、東側には時政が建立した「願成就院」などと北条氏にかかわる旧跡が多数あります。北条氏邸跡の北側に室町時代の「伝堀越御所跡」があるなど、後北条氏のでる戦国時代まで日本史にかかわる地です! 狩野川を挟んだ対岸は江間で、「吾妻鏡」で「江間小四郎」或いは「江間小次郎」と記されている時政の次男「北条義時」が関係する地であったとも思われます。 江間は、昭和時代からは「苺の産地」として知られています!

北条義時邸跡(江間公園)

江戸時代後期に地元の学者秋山富南が著しながらも版行できなかった「豆州志稿」を、明治に入り萩原正平・正夫親子が1885年までに「増訂 豆州志稿」として版行していますが、その中で「北条義時館跡」について「南江間村町屋ニアリ、尋常小学校ノ敷地トナル」と記載されており、この公園周辺が義時の館跡と推定されています。吾妻鏡の、初見では北条小四郎とありますが、その後には、江間小四郎或いは江間四郎と記述されていることから、江間の地を分家相続したと考えられています。しかし、義時は18歳で1180(治承4)年8月17日の蜂起から頼朝に従い行動していいますから、江間の館に住んだのは蜂起までと思われますが? なお、義時は1224(元仁元)年鎌倉で急逝しています。

江戸時代後期に地元の学者秋山富南が著しながらも版行できなかった「豆州志稿」を、明治に入り萩原正平・正夫親子が1885年までに「増訂 豆州志稿」として版行していますが、その中で「北条義時館跡」について「南江間村町屋ニアリ、尋常小学校ノ敷地トナル」と記載されており、この公園周辺が義時の館跡と推定されています。吾妻鏡の、初見では北条小四郎とありますが、その後には、江間小四郎或いは江間四郎と記述されていることから、江間の地を分家相続したと考えられています。しかし、義時は18歳で1180(治承4)年8月17日の蜂起から頼朝に従い行動していいますから、江間の館に住んだのは蜂起までと思われますが? なお、義時は1224(元仁元)年鎌倉で急逝しています。

北條寺

北条義時が建立した寺と伝わっていますが、確認できる記録は残されていません。義時は、1180(治承4)年8月17日の蜂起以降頼朝に従い行動し、三代実朝在位時に2代執権となり、承久の乱では幕府を領導した後、1224(元仁元)年鎌倉で急逝し、吾妻鏡に頼朝の法華堂の東の山の上に葬られたとあります。 北條寺の墓は、本堂南の小高い丘の上に北向きに建てられています。墓の脇にある説明版には、「・・・長子の泰時らは、墓を建て追善の碑とした・・・」とありますが、泰時は3代執権であり、当時はすでに鎌倉に常住だったはずで、遺体のない慰霊碑であったのかもしれませんが経緯については不明です。

北条義時が建立した寺と伝わっていますが、確認できる記録は残されていません。義時は、1180(治承4)年8月17日の蜂起以降頼朝に従い行動し、三代実朝在位時に2代執権となり、承久の乱では幕府を領導した後、1224(元仁元)年鎌倉で急逝し、吾妻鏡に頼朝の法華堂の東の山の上に葬られたとあります。 北條寺の墓は、本堂南の小高い丘の上に北向きに建てられています。墓の脇にある説明版には、「・・・長子の泰時らは、墓を建て追善の碑とした・・・」とありますが、泰時は3代執権であり、当時はすでに鎌倉に常住だったはずで、遺体のない慰霊碑であったのかもしれませんが経緯については不明です。

願成就院

北條時政によって北条家の氏寺(奥州征伐の戦勝祈願のために建立が名目だった?)として建立され、義時・泰時の三代にわたって造営された寺院です。発掘調査により、現境内の東側に南塔の遺構が見つかっているほかに北側の住宅地を挟んだ500mほど離れた位置に礎石などの遺構が確認されいる上、同遺構と現境内との間に苑池の跡も発見されています、創建当時は、壮大な伽藍を持つ大寺院であったと思われます。しかし、室町後期の北条早雲の時代続いて豊臣秀吉の小田原征伐の際の二度堂宇を焼かれています。その後、江戸時代に再建されて現在に至っています。大御堂に安置されている5体の仏像は、創建当時の運慶作であることが判明し2013年、国宝に指定されています。また、境内には時政の墓があります

北條時政によって北条家の氏寺(奥州征伐の戦勝祈願のために建立が名目だった?)として建立され、義時・泰時の三代にわたって造営された寺院です。発掘調査により、現境内の東側に南塔の遺構が見つかっているほかに北側の住宅地を挟んだ500mほど離れた位置に礎石などの遺構が確認されいる上、同遺構と現境内との間に苑池の跡も発見されています、創建当時は、壮大な伽藍を持つ大寺院であったと思われます。しかし、室町後期の北条早雲の時代続いて豊臣秀吉の小田原征伐の際の二度堂宇を焼かれています。その後、江戸時代に再建されて現在に至っています。大御堂に安置されている5体の仏像は、創建当時の運慶作であることが判明し2013年、国宝に指定されています。また、境内には時政の墓があります

史跡 北条氏邸跡(円城寺跡)

鎌倉時代末期、北条氏の滅亡後に北条高時の母である覚海円城は、一族の女性たちと共にこの地に移り住み一族の菩提を弔うため円城寺を建立しました。その後、1460年(室町時代)それまで御所に使っていた国清寺を火災で失った堀越公方足利政知は円城寺を接収して御所としました。この時、寺域を大幅に削減されており江戸時代に廃寺となっています。1992~1993(平成3~4)年の発掘調査で中国製陶磁器やかわらけ平安末期から鎌倉時代初期の建物跡や井戸が見つかりました。遺跡の年代から時政の館と確認されました。1996年9月国指定の史跡となっています。NHKの大河ドラマ放送に合わせ、整備され公開されています。

伊豆の国市・伊豆中央高前の河津桜並木!

伊豆の国市、寺家の守山の南側に伊豆中央高校があります。東を狩野川が流れており、土手上の道路の高校側の路肩沿いに400m、凡そ50本の河津桜が桜並木を作っています。まだ若木ですから見応えのある光景には数年かかるかと思いますが、付近の狩野川沿いにソメイヨシノ中心とした「サクラの見どころにはこと欠きません。桜並木の少し北には「守山西公園」の駐車場がありますから、ゆっくりとお花見ができます!なお、対岸の2kmほど上流にも河津桜が植えられた「リバーサイドパーク」もあります!

伊豆の国市、寺家の守山の南側に伊豆中央高校があります。東を狩野川が流れており、土手上の道路の高校側の路肩沿いに400m、凡そ50本の河津桜が桜並木を作っています。まだ若木ですから見応えのある光景には数年かかるかと思いますが、付近の狩野川沿いにソメイヨシノ中心とした「サクラの見どころにはこと欠きません。桜並木の少し北には「守山西公園」の駐車場がありますから、ゆっくりとお花見ができます!なお、対岸の2kmほど上流にも河津桜が植えられた「リバーサイドパーク」もあります!

伊豆の国市 韮山地区

古代から近代の入口までの長い期間、日本史の舞台に登場します!

「韮山」と聞くと、従来は幕末の「江川太郎左衛門」と「反射炉」を思い浮かべる方が多かったと思います?実は伊豆は中世までは流刑地として都人を受け入れてきまし、中世にはご存じ源頼朝に始まる歴史があります!室町時代には堀越公方、戦国にかけては後北条氏と韮山城、そして幕末へと続いています。そうした中で、今回は源頼朝に始まる鎌倉幕府草創の史跡について巡ります!

「韮山」と聞くと、従来は幕末の「江川太郎左衛門」と「反射炉」を思い浮かべる方が多かったと思います?実は伊豆は中世までは流刑地として都人を受け入れてきまし、中世にはご存じ源頼朝に始まる歴史があります!室町時代には堀越公方、戦国にかけては後北条氏と韮山城、そして幕末へと続いています。そうした中で、今回は源頼朝に始まる鎌倉幕府草創の史跡について巡ります!

大河ドラマ館

韮山駅の線路を挟んだ東側に「伊豆の国市韮山時代劇場そのほかの施設があります。「鎌倉殿の13人」の大河ドラマ館は、この建物の中に設置されています。「大河大河ドラマ館」の前には、静岡県の臨時(?)の「観光案内所」があます。臨時駐車場もありますから便利です!

蛭ヶ島公園

江戸末期、伊豆の学者が「源頼朝流刑の地」と特定した場所です?

源頼朝は、1160(永暦元)年伊豆の国へ配流されています。しかし、配流地については記述が残されておらず不明です。「吾妻鏡」にも「蛭島」とのみ記さているだけで場所を特定できる記述はありません。江戸時代後期「豆州志稿」を著した地元の学者秋山富南が、この地を「頼朝流刑の地」と考証、これを記念してが1790(寛政2)年韮山代官江川家の家臣により「蛭島碑」が建立されました。「豆州志稿」は出来上がったものの印刷はされませんでした。明治に入り萩原正平・正夫親子が1885年までに「増訂 豆州志稿」を版行した上、同年「秋山富南頌徳碑」を建てて氏の功績を讃えました。この碑には、遺跡 永暦二年 源頼朝公配流の地 蛭ヶ小島」と大きく記されています。韮山町当時(伊豆の国市への合併は2005年)の発掘調査では、弥生~古墳時代の遺構・遺物のみで平安末期の遺物は確認されていません。韮山町(当時、現伊豆の国司市もそのまま引き継いでいます)は案内板に「蛭ヶ島(源頼朝配流の地跡)」と記し「この辺りを韮山町四日市字蛭ヶ島と言い・・・兵衛佐頼朝配流の地と言われている。・・・」と記しています。2003年から2004年に、公園として整備を進められ現在に至っています。なお、「蛭ヶ島の夫婦像」は2003年、寄贈により建立されています。

源頼朝は、1160(永暦元)年伊豆の国へ配流されています。しかし、配流地については記述が残されておらず不明です。「吾妻鏡」にも「蛭島」とのみ記さているだけで場所を特定できる記述はありません。江戸時代後期「豆州志稿」を著した地元の学者秋山富南が、この地を「頼朝流刑の地」と考証、これを記念してが1790(寛政2)年韮山代官江川家の家臣により「蛭島碑」が建立されました。「豆州志稿」は出来上がったものの印刷はされませんでした。明治に入り萩原正平・正夫親子が1885年までに「増訂 豆州志稿」を版行した上、同年「秋山富南頌徳碑」を建てて氏の功績を讃えました。この碑には、遺跡 永暦二年 源頼朝公配流の地 蛭ヶ小島」と大きく記されています。韮山町当時(伊豆の国市への合併は2005年)の発掘調査では、弥生~古墳時代の遺構・遺物のみで平安末期の遺物は確認されていません。韮山町(当時、現伊豆の国司市もそのまま引き継いでいます)は案内板に「蛭ヶ島(源頼朝配流の地跡)」と記し「この辺りを韮山町四日市字蛭ヶ島と言い・・・兵衛佐頼朝配流の地と言われている。・・・」と記しています。2003年から2004年に、公園として整備を進められ現在に至っています。なお、「蛭ヶ島の夫婦像」は2003年、寄贈により建立されています。

山木兼隆館跡

吾妻鏡には、1180(治承4)年8月17日夜、源頼朝は関東制覇へ向けて蜂起し、伊豆國目代山木兼隆館を襲撃とあります。一行は真夜中に、二手に分かれて一方は直接山木兼隆館へ向かい、一方は山木兼隆の後見人である堤信遠を襲撃した後に山木兼隆館へ向かうこととして出発しました。信遠を討ち取ったあと山木館攻撃に合流しました。激戦の末、兼隆を討ち取り館に火をつけて、北条屋敷の頼朝へ知らせました。吾妻鏡には、山木兼隆館は天満坂の上と記述されてるだけで、特定されておらず、凡その場所が判明しているだけです。凡その推定地へ向かうと「この先の高台一帯が平兼隆館の跡です」という表示板があり、さらに進んでゆくと、突き当たりの左側(私有地)に「兼隆館跡」と記された大きな石があります?

函南町 柿沢川沿いの河津桜並木

函南町・柿沢川沿いの桜並木は年々綺麗になっています!「かんなみ桜の会」が2001年から柿沢川の堤の上に約410本の「河津桜」を植えてきました。植え始めて20年、木が年々大きくなり花にも勢いがあります。2005年に始まった「かんなみの桜まつり」も今年で18年目を迎えます? 畑毛せせらぎ公園を中心に上流の駒形橋から下流の榎橋までの間の堤上又は堤下に1.5kmほど続く桜並木は見ごたえがあります。伊豆半島では、発祥の地河津町及び南伊豆町に次ぐ規模の桜並木ですが、両岸ともに「河津桜」は土手下に植えられています。「桃の花のような濃いピンク色」の花が勢い良く咲いていますが、まだ若い木が多いので将来が楽しみです!また、祭り期間中は臨時駐車場も用意されています!

函南町・柿沢川沿いの桜並木は年々綺麗になっています!「かんなみ桜の会」が2001年から柿沢川の堤の上に約410本の「河津桜」を植えてきました。植え始めて20年、木が年々大きくなり花にも勢いがあります。2005年に始まった「かんなみの桜まつり」も今年で18年目を迎えます? 畑毛せせらぎ公園を中心に上流の駒形橋から下流の榎橋までの間の堤上又は堤下に1.5kmほど続く桜並木は見ごたえがあります。伊豆半島では、発祥の地河津町及び南伊豆町に次ぐ規模の桜並木ですが、両岸ともに「河津桜」は土手下に植えられています。「桃の花のような濃いピンク色」の花が勢い良く咲いていますが、まだ若い木が多いので将来が楽しみです!また、祭り期間中は臨時駐車場も用意されています!

さあ、「早咲き桜」が作り出す春と鎌倉幕府草創期の史跡めぐりを楽しみに伊豆へ出かけませんか!

問合せ及び「早咲き桜を楽しむ旅」の相談は下記へお気軽にどうぞ

電話の場合は 080-9536-4334 埼葛旅文化研究所

メールの場合は saikatutabibunka@gmail.com

記載内容についての質問や問題点がある場合は下記へ連絡をお願いします