伊豆地方では1月中旬を過ぎると、沖縄県の寒緋桜よりも早く、超早咲きで濃いピンク色の「あたみ桜」と「土肥桜」が見ごろを迎えます!・・・2月に入ると?

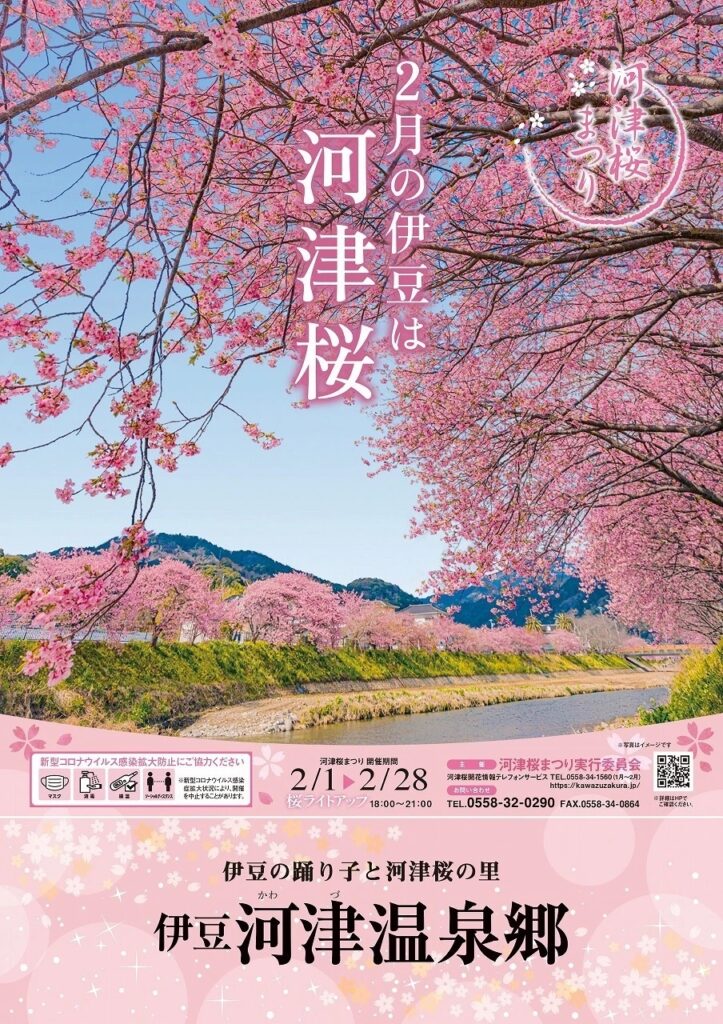

1日から「早咲き桜の女王!河津桜の桜まつり」が、河津町及び南伊豆町で始まり、続いて各地で開催されます!

「河津桜」は、大半が2月中旬に見ごろを変えます! しかし伊東市では、「伊東小室桜」が一足早く見ごろを迎えます! こうして伊豆半島では全域が「濃いピンクの花」で目尽くされます!

2023年、伊豆半島の河津桜の見ごろを次のように推測しました!

記載している「見頃推測期間」は、気象条件が平年並みに推移することを前提として記述して記載しております。

松崎町雲見入谷での見ごろは2月10日頃からと思われます!

南伊豆町青野川沿いでは見ごろは2月14日頃からと思われます!

河津町では、河津桜の原木は2月16日頃から!河津川沿いでは2月19日頃から見ごろになると思われます!

伊豆の国市大仁地区の狩野川堤防では2月21日頃から見ごろになると思われます!

伊東市松川湖畔口付近では2月19日頃から! 伊豆市六仙の里では2月23日頃から見ごろになると思われます!

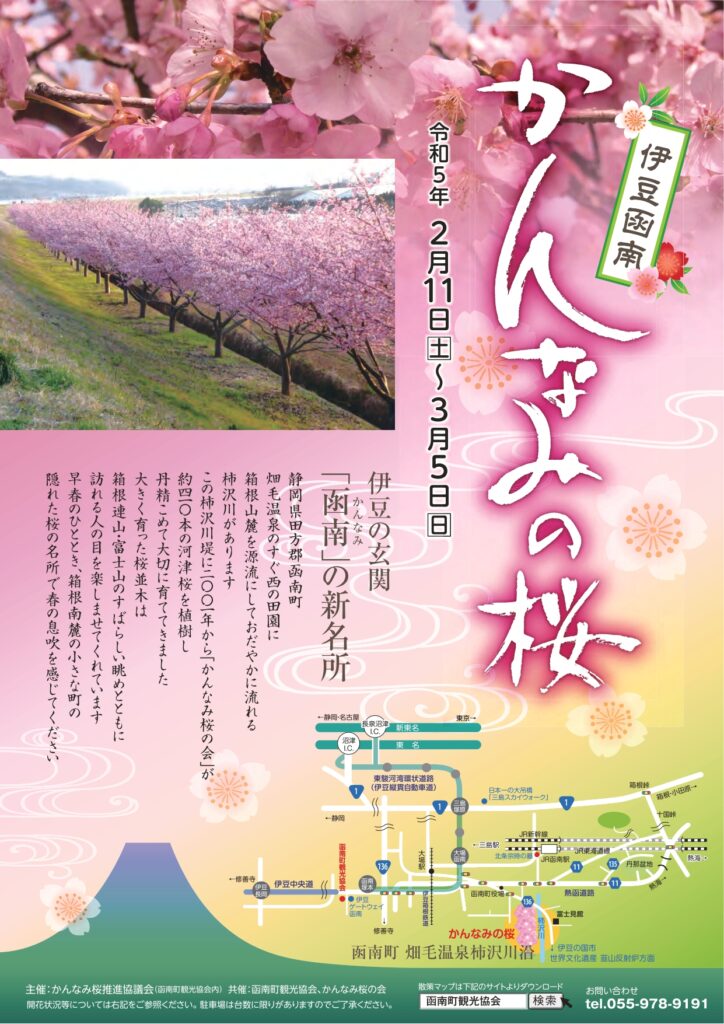

函南町畑毛川沿いでは2月24日頃から見ごろになると思われます

伊東市の伊東小室桜は、2月7日頃から見ごろと思われます?

伊東小室桜の花は、同じく「寒緋桜」を片方の親とする「あたみ桜」や「土肥桜」よりも少し薄く、「河津桜」よりは少し濃い目で少し大きくて、「落ち着いた品の良さ」を感じさせます。河津桜よりも少し早く見ごろを迎えます! 右のむ上の写真は、1月27日、萩原農園の「母樹」は、2分咲き近くになっていましたから、このまま推移すると7日前に「見ごろ」を迎えるのではと思われます?

「河津桜」の主な「見どころ」を「すべて愛でる(函南町を除きます)」ことができる「超贅沢なフルコースのお花見」は、2月19日~22日前後と思われます?

2023年の「河津桜」及び「伊東小室桜」の主な見どころの見ごろ期間を表にしてみました! 全ての主な見どころの桜を「愛でることができる期間」は、残念ながら今年は難しいようです? 函南町を除くと、19日から22日までの期間前後に松前町から伊豆の国市までの「主な見どころの桜を愛でるとができる!」超贅沢なフルコースのお花見ができると推測しました!2023年の「河津桜」を思い切りお楽しみください!(注 見ごろ期間は、各見どころとも「12日間」と設定しました。)

伊豆は「早咲きの桜」の「見どころ」だけではありません!

2.日本の歴史において「伊豆」の名は、武家政権を創設した源頼朝の流人時代から幕末の下田条約締結交渉や砲術家 江川韮山代官が活躍した時代までの凡そ700年、途切れることはありませんでした!

3.伊豆には、湯量豊富な個性豊かなある温泉が随所にあります!

4.三方を海に囲まれた伊豆半島は、金目鯛、伊勢海老やタカアシガニなどの伊豆でしか味わえない「水産品」に恵まれているだけではありません!わさびやいちごに代表される「農産品」そして「猪肉」も「ジビエ」なる言葉が流行るはるか以前から、誰もが知る「特産品」でした!

伊豆の「早咲き桜」と「歴史の遺産」などを地図に落としこんでみました!

1.主な桜の見どころは、つぎの通りです!

松崎町・雲見入谷の河津桜!「発祥の地・河津町」より早く見ごろを迎えます!

松崎町の桜と言えば、那賀川沿いの6㎞に及ぶ「ソメイヨシノの桜並木」で有名ですが、河津桜の「隠れた穴場的見どころ」もあります。雲見温泉の「雲見入谷バス停」の先で国道136号線はアピンカーブを繰り返して登ります。このヘアピンカーブの斜面と中にあるゲートボールコートの周囲に二十数本の河津桜が植えられています。松崎町の河津桜は、西伊豆の温暖な気候によるのか(?)本家の河津町より早く見ごろを迎えます!桜は、見上げるだけでなく、上の道から見下ろすこともできます。「河津桜を1日でも早く楽しみたい!」という方々には最適の見どころです!バス停付近に区画された駐車場は内容に思えます?なお、上の写真は松崎町雲見温泉協会のホームページからお借りしました。ありがとうございました。

松崎町の桜と言えば、那賀川沿いの6㎞に及ぶ「ソメイヨシノの桜並木」で有名ですが、河津桜の「隠れた穴場的見どころ」もあります。雲見温泉の「雲見入谷バス停」の先で国道136号線はアピンカーブを繰り返して登ります。このヘアピンカーブの斜面と中にあるゲートボールコートの周囲に二十数本の河津桜が植えられています。松崎町の河津桜は、西伊豆の温暖な気候によるのか(?)本家の河津町より早く見ごろを迎えます!桜は、見上げるだけでなく、上の道から見下ろすこともできます。「河津桜を1日でも早く楽しみたい!」という方々には最適の見どころです!バス停付近に区画された駐車場は内容に思えます?なお、上の写真は松崎町雲見温泉協会のホームページからお借りしました。ありがとうございました。

南伊豆町・青野川沿いの河津桜

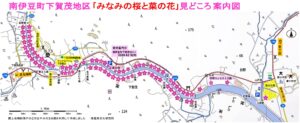

南伊豆町下賀茂地区の青野川沿い凡そ2.2kmに約800本の桜並木があります!1980年代後半から植え始められており、河津町の河津川沿いの桜並木に次ぐ歴史があることから「今が盛り!」とばかり濃いピンクの花に埋め尽くされた樹齢が40年近い木も多数あり、河津町の河津川沿いの桜並木に匹敵するほどの美しさです! 青野川の「河津桜並木」から1kmほど下流の日野(ひんの)には、「河津桜」とともに「まつりを担う菜の花畑」が広がっており、「ピンク色の河津桜」と「菜の花の黄色」のコラボレーションを楽しむことができます!また、南伊豆町役場では、庁舎の外側階段上部に「展望スペース」があります!見下ろす光景は「圧巻」です!なお、南伊豆町の「開花情報」によれば、下流部の道の駅周辺が上流部の町役場周辺より2〜3日開花が早いようです!

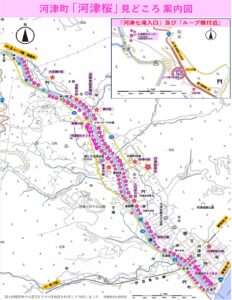

「河津桜」発祥の地の河津町です! 最大の見せ場は、河津川沿いに 3.5kmほど続く、貫禄のある「河津桜並木」です!

「河津桜発祥の地である河津町」に入ると同町田中の飯田氏宅に「1955年頃に発見された河津桜の原木」があり、今なお「濃いピンク色」の花に埋め尽くされた美しい姿を見せています!また、町内に約10,000本の「河津桜」が植えられていますから、どこでも「河津桜」が楽しめますが、見所は上流部の峯小橋付近から河口近く浜橋までの「河津川左岸沿いの3.5kmほど続く、発祥の地らしい規模の河津桜並木」です!左岸の河津駅近くの館橋から浜橋までの間及び右岸の踊り子温泉会館近くには、300mほどの「河津桜のトンネル」がありますし、上流の峰小橋近くの涅槃堂裏山の「桜見晴台」から俯瞰する「河津川沿いの河津桜並木」が、まるで「ピンク色の龍が大海を泳いでいる」ように見えます!河津川沿いの桜並木と涅槃堂裏山の「桜見晴台」からの手棒を楽しむには、車でどうすのではなく、ゆっくりと歩きながら鑑賞することをお勧めします!ゆっくり回っても2時間はかかりません!途中に2カ所「足湯コーナー」もあります。

「河津桜発祥の地である河津町」に入ると同町田中の飯田氏宅に「1955年頃に発見された河津桜の原木」があり、今なお「濃いピンク色」の花に埋め尽くされた美しい姿を見せています!また、町内に約10,000本の「河津桜」が植えられていますから、どこでも「河津桜」が楽しめますが、見所は上流部の峯小橋付近から河口近く浜橋までの「河津川左岸沿いの3.5kmほど続く、発祥の地らしい規模の河津桜並木」です!左岸の河津駅近くの館橋から浜橋までの間及び右岸の踊り子温泉会館近くには、300mほどの「河津桜のトンネル」がありますし、上流の峰小橋近くの涅槃堂裏山の「桜見晴台」から俯瞰する「河津川沿いの河津桜並木」が、まるで「ピンク色の龍が大海を泳いでいる」ように見えます!河津川沿いの桜並木と涅槃堂裏山の「桜見晴台」からの手棒を楽しむには、車でどうすのではなく、ゆっくりと歩きながら鑑賞することをお勧めします!ゆっくり回っても2時間はかかりません!途中に2カ所「足湯コーナー」もあります。

国道414号線 天城峠手前のループ橋下の駐車場です!

天城峠トンネルを抜けて下ってくると、徐々に河津桜を目にするようになります。ループ橋に差し掛かると右側の斜面に河津桜を感じながら下ります。この桜を見るには、ループ橋を下って河津七滝方面へ左折して、見事に咲く「上条の桜」の前を進んでループ橋の輪の中の駐車場へ向かいます!駐車場から見上げる斜面一杯に植えられたピンクの河津桜とループ橋が作り出す光景は、川沿いの桜並木にはない「山の河津桜」の美しさを見せてくれます!

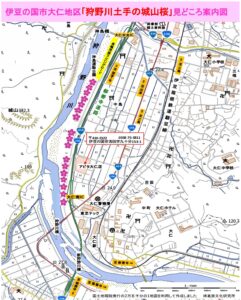

伊豆の国市・大仁の狩野川堤防上の桜並木!

ここはかつて長嶋茂雄氏がトレーニングに励んだところで「長嶋茂雄ランニングロード」の名がついています!

「伊豆の国市大仁地区の狩野川堤防沿い凡そ750m、141本の河津桜並木」は、2002年から旧大仁町と大仁ライオンズクラブ(当時)の手で植えられてきました! 大仁地区の対岸に「城山(じょうやま)」を間近に見上げることから「城山桜(河津桜)」と名付けられました! ここには「長嶋茂雄ランニングロード」というモニュメントがあり、長嶋氏が現役当時の昭和40年代、冬の合宿でランニングに利用したコースと記されています。このモニュメントから南側へ500mほど続く伸び盛りの桜並木は、早春の日差しに輝いて見事です!

「伊豆の国市大仁地区の狩野川堤防沿い凡そ750m、141本の河津桜並木」は、2002年から旧大仁町と大仁ライオンズクラブ(当時)の手で植えられてきました! 大仁地区の対岸に「城山(じょうやま)」を間近に見上げることから「城山桜(河津桜)」と名付けられました! ここには「長嶋茂雄ランニングロード」というモニュメントがあり、長嶋氏が現役当時の昭和40年代、冬の合宿でランニングに利用したコースと記されています。このモニュメントから南側へ500mほど続く伸び盛りの桜並木は、早春の日差しに輝いて見事です!

伊豆の国市・伊豆中央高前の河津桜並木!

伊豆の国市、寺家の守山の南側に伊豆中央高校があります。東を狩野川が流れており、土手上の道路の高校側の路肩沿いに400m、凡そ50本の河津桜が桜並木を作っています。まだ若木ですから見応えのある光景には数年かかるかと思いますが、付近の狩野川沿いにソメイヨシノ中心とした「サクラの見どころにはこと欠きません。桜並木の少し北には「守山西公園」の駐車場がありますから、ゆっくりとお花見ができます!なお、対岸の2kmほど上流にも河津桜が植えられた「リバーサイドパーク」もあります!

伊豆の国市、寺家の守山の南側に伊豆中央高校があります。東を狩野川が流れており、土手上の道路の高校側の路肩沿いに400m、凡そ50本の河津桜が桜並木を作っています。まだ若木ですから見応えのある光景には数年かかるかと思いますが、付近の狩野川沿いにソメイヨシノ中心とした「サクラの見どころにはこと欠きません。桜並木の少し北には「守山西公園」の駐車場がありますから、ゆっくりとお花見ができます!なお、対岸の2kmほど上流にも河津桜が植えられた「リバーサイドパーク」もあります!

函南町 柿沢川沿いの河津桜並木

函南町・柿沢川沿いの桜並木は年々綺麗になっています!「かんなみ桜の会」が2001年から柿沢川の堤の上に約410本の「河津桜」を植えてきました。植え始めて20年、木が年々大きくなり花にも勢いがあります。2005年に始まった「かんなみの桜まつり」も今年で18年目を迎えます? 畑毛せせらぎ公園を中心に上流の駒形橋から下流の榎橋までの間の堤上又は堤下に1.5kmほど続く桜並木は見ごたえがあります。伊豆半島では、発祥の地河津町及び南伊豆町に次ぐ規模の桜並木ですが、両岸ともに「河津桜」は土手下に植えられています。「桃の花のような濃いピンク色」の花が勢い良く咲いていますが、まだ若い木が多いので将来が楽しみです!また、祭り期間中は臨時駐車場も用意されています!函南町では、河津町や南伊豆町に比べ見頃期間が1週間ほど遅くなり、伊豆の河津桜の「しんがり」は、函南町が定番のようです!

函南町・柿沢川沿いの桜並木は年々綺麗になっています!「かんなみ桜の会」が2001年から柿沢川の堤の上に約410本の「河津桜」を植えてきました。植え始めて20年、木が年々大きくなり花にも勢いがあります。2005年に始まった「かんなみの桜まつり」も今年で18年目を迎えます? 畑毛せせらぎ公園を中心に上流の駒形橋から下流の榎橋までの間の堤上又は堤下に1.5kmほど続く桜並木は見ごたえがあります。伊豆半島では、発祥の地河津町及び南伊豆町に次ぐ規模の桜並木ですが、両岸ともに「河津桜」は土手下に植えられています。「桃の花のような濃いピンク色」の花が勢い良く咲いていますが、まだ若い木が多いので将来が楽しみです!また、祭り期間中は臨時駐車場も用意されています!函南町では、河津町や南伊豆町に比べ見頃期間が1週間ほど遅くなり、伊豆の河津桜の「しんがり」は、函南町が定番のようです!

伊東市・小室山公園の「伊東小室桜」

「伊東小室桜」は、1988年伊東市の萩原農園、萩原直義氏によって同市小室山の中腹で発見された桜です。花の色は淡紅紫色ですが、河津桜に比べてやや薄い色をしており花弁が大きいのが特徴です。見頃期間は2月中旬で、河津桜に見ごろを引き継ぐように咲いています! 2001年「日本花の会」により、カンヒザクラとオオシマザクラの雑品種で「新種の桜である」と確認されました。「母樹」は萩原農園にあり、2008年「伊東小室桜」と名付けられています。市内全域に、2000本近くが植栽されていますし、小室山公園では150本以上が駐車場周辺とレストハウス裏の小室山の山腹一帯に植えられていますから、遊歩道を歩きながら楽しむことができます。見どころとして母樹のある萩原農園や富戸地内の県道111号線(通称 大室高原チェリーロード)沿いにも50本以上が植えられており、見どころとなっています! 1月27日、萩原農園の「母樹」は、2分咲き近くになっていましたから、好天が続くと7日前に「見ごろ」を迎えるかもしれません? なお「母樹」の植えられている萩原農園の周辺には、駐車場がありません。また周囲は住宅街である上、狭い生活道路を進みます?離れたところに車を駐車して桜鑑賞することをお勧めします!母樹は「河津桜の原木にも匹敵するほど見事なを見せてくれます!さらに、県道111号線も近くに駐車場がありません! 300mほど続く桜並木でもやはり、歩いて鑑賞されることをお勧めします!

「伊東小室桜」は、1988年伊東市の萩原農園、萩原直義氏によって同市小室山の中腹で発見された桜です。花の色は淡紅紫色ですが、河津桜に比べてやや薄い色をしており花弁が大きいのが特徴です。見頃期間は2月中旬で、河津桜に見ごろを引き継ぐように咲いています! 2001年「日本花の会」により、カンヒザクラとオオシマザクラの雑品種で「新種の桜である」と確認されました。「母樹」は萩原農園にあり、2008年「伊東小室桜」と名付けられています。市内全域に、2000本近くが植栽されていますし、小室山公園では150本以上が駐車場周辺とレストハウス裏の小室山の山腹一帯に植えられていますから、遊歩道を歩きながら楽しむことができます。見どころとして母樹のある萩原農園や富戸地内の県道111号線(通称 大室高原チェリーロード)沿いにも50本以上が植えられており、見どころとなっています! 1月27日、萩原農園の「母樹」は、2分咲き近くになっていましたから、好天が続くと7日前に「見ごろ」を迎えるかもしれません? なお「母樹」の植えられている萩原農園の周辺には、駐車場がありません。また周囲は住宅街である上、狭い生活道路を進みます?離れたところに車を駐車して桜鑑賞することをお勧めします!母樹は「河津桜の原木にも匹敵するほど見事なを見せてくれます!さらに、県道111号線も近くに駐車場がありません! 300mほど続く桜並木でもやはり、歩いて鑑賞されることをお勧めします!

小室山北西麓一帯を覆う「伊東小室桜」です!

2.伊豆の名は、武家政権を樹立した源頼朝の流人時代から幕末の下田条約締結や砲術家 江川韮山代官が活躍した時代までの700年弱、日本史の中に名前が途切れることはありませんでした!

-

源頼朝は流人時代に北条政子と出逢ったのち、挙兵して鎌倉へ移るまで伊豆で過ごしました!

-

後に後北条氏と称される北条早雲が日本史に名を記すようになったのは、現在の伊豆の国市、北条氏邸跡の北側にあった「伝堀越御所」を攻略し伊豆を制圧し、豊臣秀吉の小田原攻めにより歴史から消えるまでのうち、小田原へ移るまでの間伊豆で過ごしました!

-

徳川家康は、豊臣秀吉の小田原攻めに従軍し後北条氏の崩壊後、関東への入部を求められ、江戸城へ入城し関ケ原の合戦に勝利し天下を掌握しました! いつ「熱海の湯」を知ったのかは定かではありませんが、「熱海の湯」が好みに合ったようで2度も湯治に訪れています。また、源頼朝に倣って「伊豆山神社」を厚遇しします!

日本の歴史の中で、伊豆が占めた地位は、決して低いものではありません? 源頼朝が伊豆で流人生活を送った時代から徳川家康が駿府で亡くなるまでの間を日本の年表で見てみました!

頼朝から家康への歴史年表1.源頼朝の時代、

源頼朝は流人時代に北条政子と出逢い、熱海市の伊豆山神社で駆け落ち同様の逃亡生活を送った後に挙兵しています! 頼朝と政子は伊豆山神社の庇護の下で駆け落ち同様の逃亡生活を送っています!その後は、挙兵まで間、伊豆の国市の「蛭ヶ小島」で暮らしていたとありますが?

伊豆山神社は明治元年の「神仏分離令」後の名称です。それまでは「伊豆大権現」でした。平安時代から仏教者や修験者が修行を積んだ霊場である神仏習合の神社でした。吾妻鏡では、源頼朝は蜂起前月の1180(治承4)年7月5日に北条屋敷に伊豆山の覚渕を召して相談してます。また、同年8月18日には、同じ伊豆山の妻政子の御経師である法音尼に勤行の代行を依頼して います。なお、頼朝が伊豆山に帰依したのがいつからでたのか時期は不明です。政子と知り合ったのち、これも期日は特定できませんが、頼朝は伊豆山へ逃げており、政子は頼朝を追いかけて伊豆山に向かっています。鎌倉幕府を樹立後、頼朝は伊豆山を厚遇し、関東総鎮守として戦勝祈願の社として知られてましたが、豊臣秀吉の小田原攻めに際し北条氏の側についたことから、社殿などを焼かれ、文書や記録の類が残っていないとの解説がありました! なお、後に徳川家康が再興していますし、本殿右奥に市立郷土資料館があります

伊豆山神社は明治元年の「神仏分離令」後の名称です。それまでは「伊豆大権現」でした。平安時代から仏教者や修験者が修行を積んだ霊場である神仏習合の神社でした。吾妻鏡では、源頼朝は蜂起前月の1180(治承4)年7月5日に北条屋敷に伊豆山の覚渕を召して相談してます。また、同年8月18日には、同じ伊豆山の妻政子の御経師である法音尼に勤行の代行を依頼して います。なお、頼朝が伊豆山に帰依したのがいつからでたのか時期は不明です。政子と知り合ったのち、これも期日は特定できませんが、頼朝は伊豆山へ逃げており、政子は頼朝を追いかけて伊豆山に向かっています。鎌倉幕府を樹立後、頼朝は伊豆山を厚遇し、関東総鎮守として戦勝祈願の社として知られてましたが、豊臣秀吉の小田原攻めに際し北条氏の側についたことから、社殿などを焼かれ、文書や記録の類が残っていないとの解説がありました! なお、後に徳川家康が再興していますし、本殿右奥に市立郷土資料館があります

伊豆の国市・蛭ヶ島公園 江戸末期の伊豆の学者が特定した場所です?

源頼朝は、1160(永暦元)年伊豆の国へ配流されています。しかし、配流地については記述が残されておらず不明です。「吾妻鏡」にも「蛭島」とのみ記さているだけで場所を特定できる記述はありません。江戸時代後期「豆州志稿」を著した地元の学者秋山富南が、この地を「頼朝流刑の地」と考証しました。これを記念して1790(寛政2)年韮山代官江川家の家臣により「蛭島碑」が建立されました。韮山町当時(伊豆の国市への合併は2005年)の発掘調査では、弥生~古墳時代の遺構・遺物のみで平安末期の遺物は確認されていません。韮山町は案内板に「蛭ヶ島(源頼朝配流の地跡)」と記し「この辺りを韮山町四日市字蛭ヶ島と言い・・・兵衛佐頼朝配流の地と言われている。・・・」と記しています。

源頼朝は、1160(永暦元)年伊豆の国へ配流されています。しかし、配流地については記述が残されておらず不明です。「吾妻鏡」にも「蛭島」とのみ記さているだけで場所を特定できる記述はありません。江戸時代後期「豆州志稿」を著した地元の学者秋山富南が、この地を「頼朝流刑の地」と考証しました。これを記念して1790(寛政2)年韮山代官江川家の家臣により「蛭島碑」が建立されました。韮山町当時(伊豆の国市への合併は2005年)の発掘調査では、弥生~古墳時代の遺構・遺物のみで平安末期の遺物は確認されていません。韮山町は案内板に「蛭ヶ島(源頼朝配流の地跡)」と記し「この辺りを韮山町四日市字蛭ヶ島と言い・・・兵衛佐頼朝配流の地と言われている。・・・」と記しています。

源頼朝は挙兵し、初戦で勝利したのち、石橋山で大敗し安房へ逃れました!

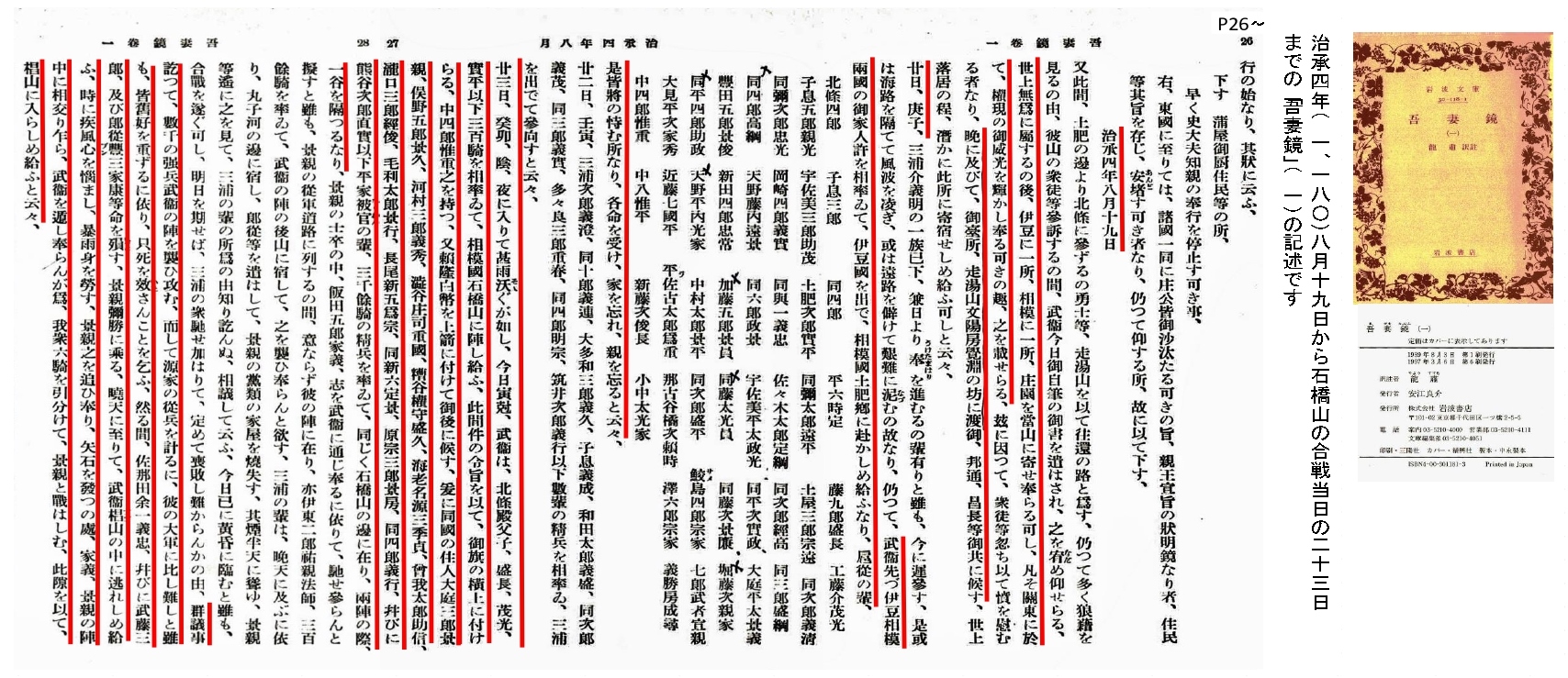

最初に「鎌倉幕府の編纂」といわれる「初の武家記録」である「吾妻鏡」を見たいと思います!

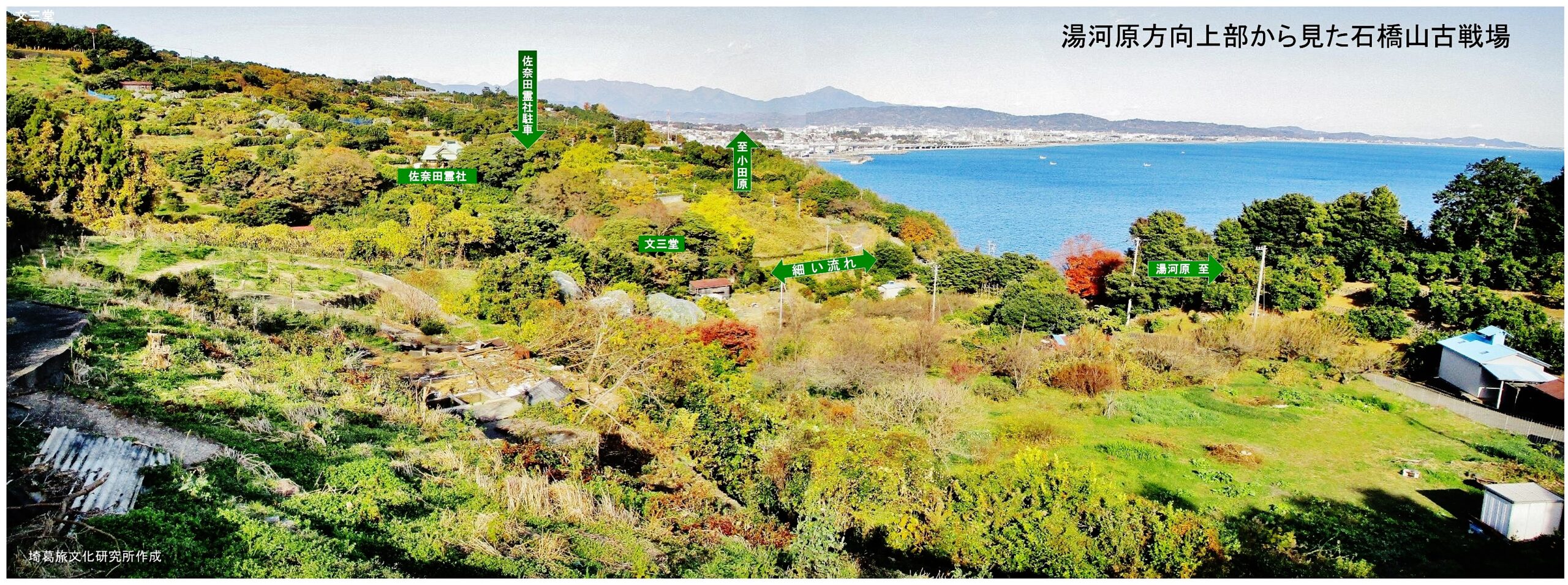

小田原市・石橋山古戦場です?「吾妻鏡」を読んでから石橋山を巡ると、吾妻鏡の記述が「白髪三千丈」にも匹敵する「大脚色」に彩られた記述が多いことを感じ、歴史の「実像」が知りたくなります?

「石橋山の合戦」について「吾妻鏡」には「・・・廿三日 発卯 夜に入りて甚雨沃るがごとし。・・・武衛(源頼朝の尊称)、・・・相率いて相模國石橋に陣したまう。ここに同國の住人大庭景親・・・三千余騎の精兵を率いて、同じく石橋山の邊にあり。両陣の際、一谷を隔つるなり。・・・」と書かれています。古戦場全体を見渡せる場所は少ないのですが、立って見わたしてみると、「吾妻鏡」の記述に疑問がわきます。今はミカン畑になっている古戦場は、全体が急峻な斜面が重なっており、「どこで頼朝軍三百と大庭軍三千が対峙し、戦闘になったのか(三百対三千という数字が、大誇張された数字であることは明白ですし、その他の記述にも誇張や装飾そして転記ミスが見られます)?」「まともな道などあるはずのない急峻な山中をどうやって頼朝達は逃げ回ったのか?」など、疑問が沸々と湧いてきます。

「石橋山の合戦」について「吾妻鏡」には「・・・廿三日 発卯 夜に入りて甚雨沃るがごとし。・・・武衛(源頼朝の尊称)、・・・相率いて相模國石橋に陣したまう。ここに同國の住人大庭景親・・・三千余騎の精兵を率いて、同じく石橋山の邊にあり。両陣の際、一谷を隔つるなり。・・・」と書かれています。古戦場全体を見渡せる場所は少ないのですが、立って見わたしてみると、「吾妻鏡」の記述に疑問がわきます。今はミカン畑になっている古戦場は、全体が急峻な斜面が重なっており、「どこで頼朝軍三百と大庭軍三千が対峙し、戦闘になったのか(三百対三千という数字が、大誇張された数字であることは明白ですし、その他の記述にも誇張や装飾そして転記ミスが見られます)?」「まともな道などあるはずのない急峻な山中をどうやって頼朝達は逃げ回ったのか?」など、疑問が沸々と湧いてきます。

注 石橋山古戦場の道は、大半が急こう配の農道などです!車では、細心の注意が必要です!

古戦場への道は狭くて急こう配でなおかつ急なカーブが続く地域の人たちの生活道路兼農道です。さらに古戦場には駐車場もありません。急坂のアップダウンを歩くことを前提に佐奈田霊社の駐車場をお借りして歩かれることをお勧めします。

石橋山古戦場そばに佐奈田霊社、与一塚、少し離れて文三堂があります!

「佐奈田霊社」は、石橋山の合戦において、頼朝方の先陣であった佐奈田与一義忠の遺骸を葬ってある「与一塚」の傍らに与一を神霊として祀っている神仏習合のお社です。少し南には、同じくこの合戦で敗死した与一の郎党文三(豊三)家康を祀った「文三堂」があります。吾妻鏡には、合戦10年後の1190(建久元)年頼朝が伊豆山権現参拝の帰り、古戦場を訪れ、落涙したとあります。

伊豆の国市・史跡北条氏邸跡(円城寺跡)と、願成就院にある北条時政の墓です

2.後北条氏の時代

後に後北条氏と称される北条早雲が日本史に名を記すようになったのは、現在の伊豆の国市、北条氏邸跡の北側にあった「伝堀越御所」を攻略し伊豆を奪取したのち、豊臣秀吉の小田原攻めにめにより歴史から消えるまでの時代です!

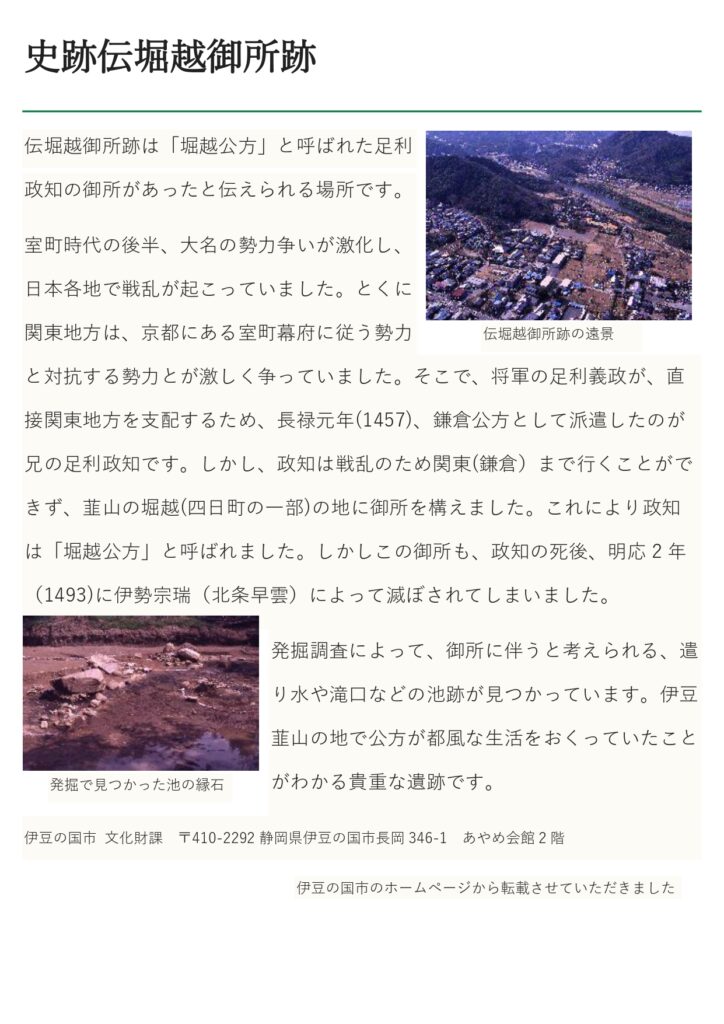

伝堀越御所跡です!

「戦国時代をこじあけた」と称される北条早雲が、伊豆で最初に攻めた「伝堀越御所跡」です!この地にあったと伝わっていますが、何もないさら地状になっています。南側は、北条氏邸跡です!付近には駐車場はないので、300mほど南の守山西公園駐車場を利用します。なお、前の細い道路は、「北条の里さぽ道」と名付けられています?

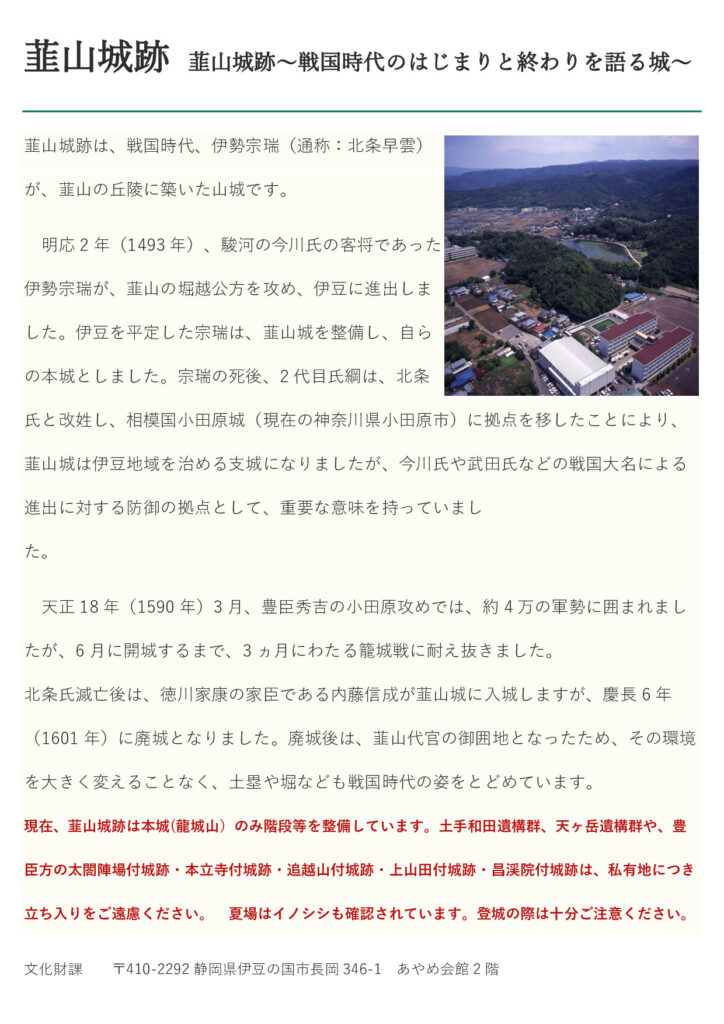

韮山城跡です!

北側には韮山高校、南側には韮山中学校がある上、本丸への道は西側にはありません。城跡へは、城池を挟んだ東側の江川邸脇の駐車場を利用し、城池の北側の堰堤を進み、今は韮山高校のテニスコートになっている三の丸から南へ向かい権現曲輪、二の丸を経て本丸へ向かいます。

北側には韮山高校、南側には韮山中学校がある上、本丸への道は西側にはありません。城跡へは、城池を挟んだ東側の江川邸脇の駐車場を利用し、城池の北側の堰堤を進み、今は韮山高校のテニスコートになっている三の丸から南へ向かい権現曲輪、二の丸を経て本丸へ向かいます。

4.徳川家康の時代

石垣山は、本来「笠懸山」と呼ばれていましたが、天正18年(1590)豊臣秀吉が小田原北条氏を水陸15万の大群を率いて包囲し、その本陣として総石垣の城を築いたことから「石垣山」と呼ばれるようになりました。 日本史上最大の城である徳川将軍の城、江戸城の大改修には大量の石材が必要でした。良質な石材の産地で、海上輸送による交通の便の良い伊豆地域が主な採石地として選ばれました。また、江戸の市街地の土木資材や石造物にも、この地域の石材が使われました。熱海市をはじめ伊豆半島から西相模にかけての地域には約170箇所の採石跡(石丁場跡)が見つかっています。

石垣山は、本来「笠懸山」と呼ばれていましたが、天正18年(1590)豊臣秀吉が小田原北条氏を水陸15万の大群を率いて包囲し、その本陣として総石垣の城を築いたことから「石垣山」と呼ばれるようになりました。 日本史上最大の城である徳川将軍の城、江戸城の大改修には大量の石材が必要でした。良質な石材の産地で、海上輸送による交通の便の良い伊豆地域が主な採石地として選ばれました。また、江戸の市街地の土木資材や石造物にも、この地域の石材が使われました。熱海市をはじめ伊豆半島から西相模にかけての地域には約170箇所の採石跡(石丁場跡)が見つかっています。

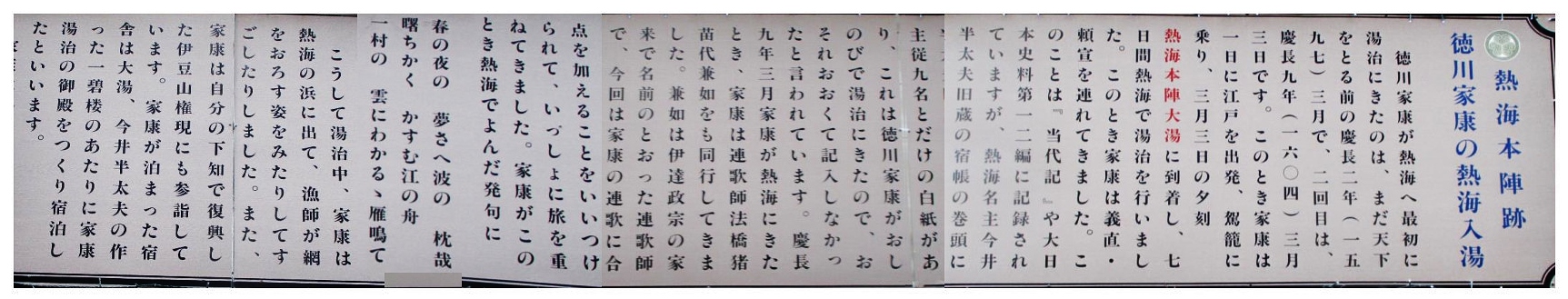

「熱海の湯」を好んだ徳川家康は、単に温泉が好きだっだけではないかと思います?!

徳川家康は、石垣山の合戦の後、豊臣秀吉からの「関東入部要請」を断れず、江戸城へ入城し大改修を進めました。そして1600年(慶長5年)の「関ヶ原の合戦」に勝利したのちの1602年(慶長7年)と1604年(慶長9年)の2回熱海を訪れています!!特に1604年は3月に義直、頼宣の2人の子どもを連れて、7日間逗留しています!その後も京都・伏見滞在中に熱海の湯5桶を運ばせるほどでした!それゆえ、その後の将軍も家康に習い熱海の湯を大いに利用しています! 特筆すべきは、三代将軍徳川家光で、1624年(寛永元年)熱海に「御殿」造営した程です(利用されずに終えています)! また、徳川家康は、源頼朝に倣って「伊豆山神社」を再考するなど厚遇しています!

徳川家康は、石垣山の合戦の後、豊臣秀吉からの「関東入部要請」を断れず、江戸城へ入城し大改修を進めました。そして1600年(慶長5年)の「関ヶ原の合戦」に勝利したのちの1602年(慶長7年)と1604年(慶長9年)の2回熱海を訪れています!!特に1604年は3月に義直、頼宣の2人の子どもを連れて、7日間逗留しています!その後も京都・伏見滞在中に熱海の湯5桶を運ばせるほどでした!それゆえ、その後の将軍も家康に習い熱海の湯を大いに利用しています! 特筆すべきは、三代将軍徳川家光で、1624年(寛永元年)熱海に「御殿」造営した程です(利用されずに終えています)! また、徳川家康は、源頼朝に倣って「伊豆山神社」を再考するなど厚遇しています!

さあ、「超早咲きの桜」が創り出す「二足早い春」を楽しみに伊豆へ出かけませんか!

問合せ及び「超早咲きの桜を楽しむ旅」の相談は下記へお気軽にどうぞ

電話の場合は 080-9536-4334 埼葛旅文化研究所

メールの場合は saikatutabibunka@gmail.com

イメージポスター-724x1024.jpg)