2023年7月、尾瀬の日光黄菅は、咲き始めています!

見ごろは、尾瀬ヶ原で 10日〜20日

尾瀬沼畔・大江湿原で12日〜22日

と推測しました?

(気候条件等により、1〜2日前後変化することをご承知ください)

尾瀬で日光黄菅の季節が始まりました!

山の鼻ビジターセンター及び尾瀬沼ビジターセンターの3日のブログに、ともに「日光黄菅が咲き始めました!」と載っていました。いよいよ尾瀬の日光黄菅の季節が始まりました。尾瀬ヶ原の群生地は、牛首分岐から赤田代分岐へ向かう北縁道の鹿防柵内です!また、尾瀬沼畔では、沼山峠から下った大江湿原です!

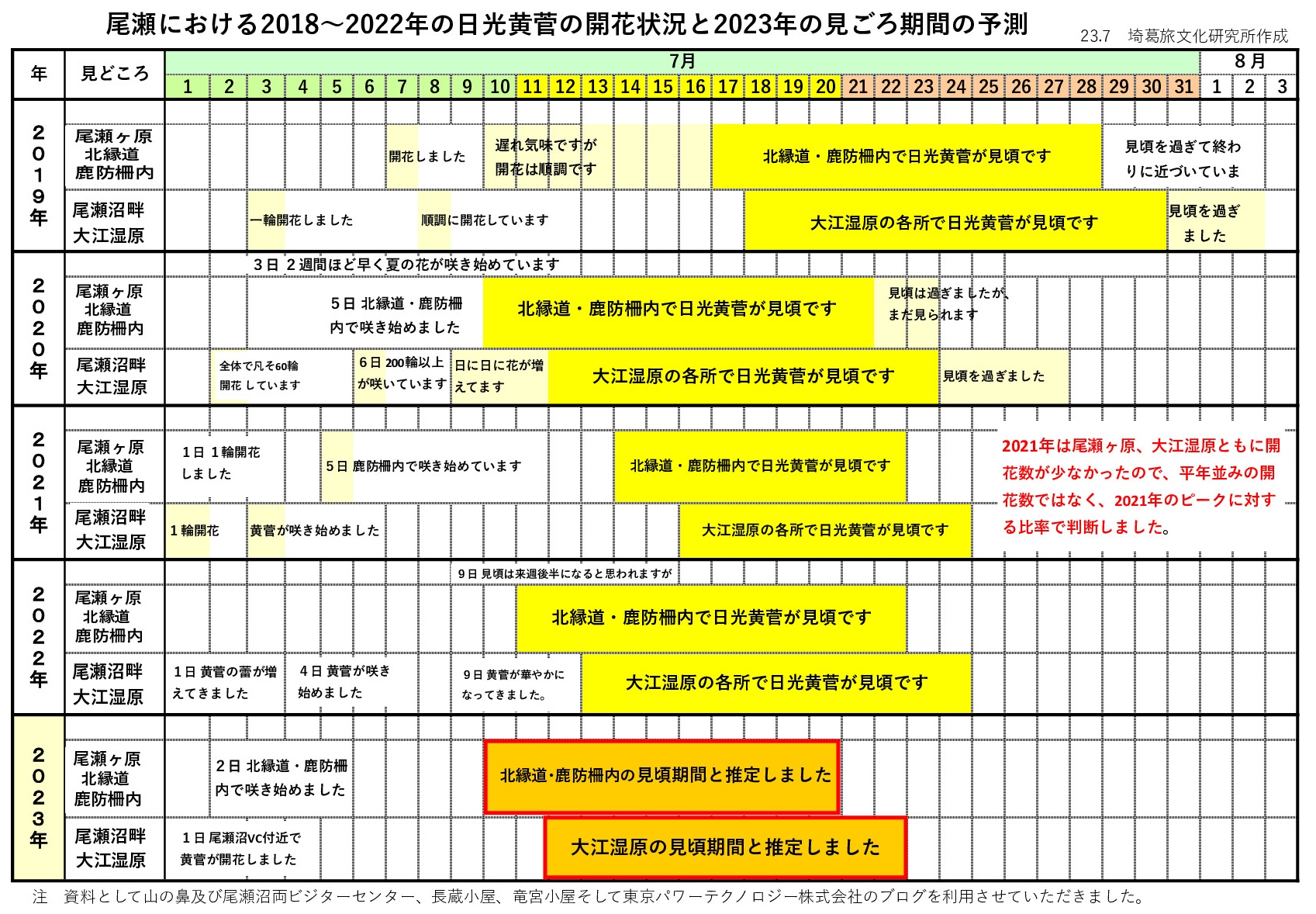

2019年以降の開花状況と今年の予測見頃期間を表にしました!

尾瀬の水芭蕉は、近年で最も早く見ごろとなった2020年に似た状況で推移しています。このまま推移すると尾瀬ヶ原の北縁道・鹿防柵内では10日に、尾瀬沼畔・大江湿原でも12日に見ごろを迎えると推測しました。

尾瀬ヶ原と尾瀬沼畔、日光黄菅は同時進行しています!

(各年の気象条件により1〜3日ほどのずれがあります。)

-

尾瀬ヶ原の標高はほぼ1400m、尾瀬沼の標高1665mです!

-

標高差は250m強ありますが、日光黄菅の見ごろ期間はほぼ同時期です!

-

「尾瀬沼畔から尾瀬ヶ原へ」逆に「尾瀬沼から尾瀬ヶ原へ!」と、尾瀬ヶ原の日光黄菅をフルコースで楽しむことができます!

日光黄菅の見どころは?

日光黄菅の群生は、尾瀬沼畔・大江湿原と、尾瀬ヶ原の北縁道・鹿防柵設置ゾーンで見ることができます!(下の大堀川沿い周辺が規定されますが果たして?)

まず、尾瀬沼畔の見どころは、大江湿原です!

沼山峠下登山口から沼山峠を越えて樹林の中を下り大江湿原に出る手前で「シカ対策のゲージ」を抜けると、日光黄菅を目にします。湿原が開けたとたんに日光黄菅の世界が広がりますty

沼山峠下登山口から沼山峠を越えて樹林の中を下り大江湿原に出る手前で「シカ対策のゲージ」を抜けると、日光黄菅を目にします。湿原が開けたとたんに日光黄菅の世界が広がりますty

最初の群生は小淵沢田代分岐付近です!そして木道沿いに黄色い絨毯を敷いたように尾瀬沼近くまで日光黄菅の群生が続きます!

木道を進むにつれて、木道周辺の日光黄菅が増えてゆきます! ヤナギランの丘分岐を過ると、第2大江橋周辺から大江湿原分岐の先、奥沢周辺までの木道の周辺一帯が黄色に染まっているのが見えてきます!

大江湿原分岐周辺は、日光黄菅の最も密度の濃い群生地の一つです! 右に折れて進む道は、尾瀬沼北岸道!尾瀬沼西端の沼尻へ向かいます!

大江湿原分岐周辺は、日光黄菅の最も密度の濃い群生地の一つです! 右に折れて進む道は、尾瀬沼北岸道!尾瀬沼西端の沼尻へ向かいます!

尾瀬沼北岸道を歩きだすとすぐに渡るのが大江川に架かる第1大江橋!橋の右岸の袂には展望テラスがある上、周囲には日光黄菅が群生していますから、絶好の撮影ポイントです! その先、木道は左側に三本落葉松で知られる通称「尾瀬塚」を見ながら清水俣台地へ向かいます!

尾瀬沼北岸道を歩きだすとすぐに渡るのが大江川に架かる第1大江橋!橋の右岸の袂には展望テラスがある上、周囲には日光黄菅が群生していますから、絶好の撮影ポイントです! その先、木道は左側に三本落葉松で知られる通称「尾瀬塚」を見ながら清水俣台地へ向かいます!

清水俣台地から望む大江湿原の全景です一面が黄色い絨毯を敷き詰めたように見えています!

続いて 尾瀬ヶ原の日光黄菅の見どころ図です!

尾瀬ヶ原の「日光黄菅の見どころ」は中田代及び上田代に集中しています!このうち、最大の見どころは北縁道・鹿防柵設置ゾーンです!

「尾瀬ヶ原の日光黄菅の散策」には、「尾瀬ヶ原周回コース」を利用します! なぜなら、2020年以降設置された鹿防柵によって、かつての群生地である「中田代の下の大堀川沿い周辺」で群生地が復活しつつあるなど、見どころが増えているからです!

見晴から中田代下の大堀川沿いのビューポイントへ向かいました!近い将来が楽しみです!

かつての群生地の2021年と2022年の姿です!2022年には、日光黄菅が格段と増えているのが分かります!

2020年の鹿防柵設置から3年目の2022年は、見違えるように増えていました(写真ではよく見ないとわかりませんが)! 大江湿原を見ていると、かつてのような大群生になるのは、まだまだ先だと思われますが、それでも2023年はさらに増えると思われ、期待が持てます!

山の鼻・植物見本園です!

周回路奥のベンチ付近は、2022年綿菅の白い綿毛とのコラボが見事でした、今年はどうでしょうか?

注 見本園は、7月4日現在、ツキノワグマ対策のため、閉鎖されています? 日光黄菅の見ごろには解除されるのでは?」と思いますが、案内を確認してください。

その他に2022年に尾瀬ヶ原で見られた日光黄菅です!

- 見晴から沼尻川を渡り拠水林を抜けて龍宮小屋の前を進むと、まるで出迎えてくれたかのように木道の間に日光黄菅が咲いていました。

- 丑首分岐をすぎ、上の大堀川橋をわたり逆さ燧の池塘前を過ぎると、例年尾瀬ヶ原で一番に咲き始めるキスゲ群に出逢います!

- 鹿防柵設置ゾーンで見事な群生を観たあと、イモリ池を過ぎた先で木道の間に健気に咲いていました!

- ヨッピ吊り橋南詰にあるベンチと木道の間に根性強く咲いていました!

「北縁道・鹿防柵設置ゾーン」へ向かうと、大江湿原とは違う日光黄菅の広がりに「感嘆」します!

牛首分岐から尾瀬ヶ原・北縁道を赤田代分岐へ向かって歩きます!東電下の大堀橋をわたり拠水林を抜けたとたん、見事な光景が広がります!現在、尾瀬ヶ原最大の「日光黄菅の群生地」である「鹿防柵設置ゾーン」です! 正面に燧ケ岳と大きく中田代の湿原、左側の拠水林に沿って延びるヨッピ吊橋へ向かう木道のイモリ池手前までの一帯がシカ防護柵で囲まれているのがよくわかります!

牛首分岐から尾瀬ヶ原・北縁道を赤田代分岐へ向かって歩きます!東電下の大堀橋をわたり拠水林を抜けたとたん、見事な光景が広がります!現在、尾瀬ヶ原最大の「日光黄菅の群生地」である「鹿防柵設置ゾーン」です! 正面に燧ケ岳と大きく中田代の湿原、左側の拠水林に沿って延びるヨッピ吊橋へ向かう木道のイモリ池手前までの一帯がシカ防護柵で囲まれているのがよくわかります!

シカ防護柵内の群生地を見渡すと、大きく広がる群生地とその先に頂を雲に遮られた燧ケ岳などの山々を目にします!

木道の両側に広がる日光黄菅の群生! 気持ちが弾んでくるのを抑えきれません!

鹿防柵設置ゾーンを歩き終え、振り返ると「一面が黄色に染まっている」ことを改めて実感します!尾瀬ヶ原でも2019年に始まった鹿防柵の設置がその効果を大きく見せてくれています!

両地区の「日光黄菅をともに楽しむ!」なら、福島県・檜枝岐村御池を起点・終点とする「燧ヶ岳山麓周回 + 尾瀬ヶ原周遊コース」が最適です!

日光黄菅の見頃期間は長くても2週間ほどと言われています。過去13年間では、両地区の見頃期間の相違は、最大で6日間でしたが、この3年間では、3日以内ですから、1週間以上は尾瀬ヶ原及び尾瀬沼畔・大江湿原の両地区の「日光黄菅をともに楽しむ」ことができます!

- 「燧ケ岳山麓周回+尾瀬ヶ原周遊コース」は、福島県・檜枝岐村御池から「シャトルバス」で沼山峠下登山口へ進み、ここから沼山峠を越えて大江湿原で「日光黄菅の大群生」の中を歩きながら尾瀬沼畔へ、そして、尾瀬沼北岸道・尾瀬ヶ原林道を歩いて尾瀬ヶ原の見晴へ下ります。

- 見晴から尾瀬ヶ原を周遊して「シカ防護柵ゾーン」を筆頭に日光黄菅の見どころを網羅します!。

- 尾瀬ヶ原からは、三条の滝林道・燧裏林道ルートで御池へ戻る又は段吉新道・燧裏林道ルートで御池へ戻ります。

コースの概略図です!

「燧ヶ岳山麓周回 + 尾瀬ヶ原周遊コース」は日光黄菅だけでなく、尾瀬地域を代表するほとんどの「見どころ」を網羅しています!

このコースの素晴らしいことは、尾瀬地域を代表する殆どの景勝地を網羅していることです。

-

尾瀬沼畔及び尾瀬ヶ原の湿原を歩き、

-

燧ケ岳及び至仏山を望み、

-

豪快な三条の滝(又は段吉新道のブナ林道)を見て、

-

傾斜湿原で知られる燧裏林道を歩く

コースです。さらに

-

尾瀬沼から尾瀬ヶ原へは、高低差280m(白砂峠から尾瀬ヶ原)を登るのではなく、下ります。

-

最後の燧裏林道は、高低差200mを登りますが、これは尾瀬ヶ原から鳩待峠への登り191mとほぼ同じ高低差です。

「日光黄菅」を楽しみに尾瀬を訪れませんか?!

尾瀬を訪れることに関する問い合わせや相談は、下記へお気軽にどうぞ なお、記載内容等についての質問、問題点がある場合も電話又はメールにてお願いします

電話の場合は、下記へお願いします

080-9536-4334 埼葛旅文化研究所

メールの場合は下記へお願いします

尾瀬ヶ原及び尾瀬沼地区・大江湿原の2地区の「日光黄菅の群生」を1泊2日の日程で楽しむことができます!

両地区の「日光黄菅をともに楽しむ!」なら、福島県・檜枝岐村御池を起点・終点とする「燧ヶ岳山麓周回 + 尾瀬ヶ原周遊コース」が最適です!

日光黄菅の見頃期間は長くても2週間ほどと言われています。過去13年間では、両地区の見頃期間の相違は、最大で6日間でした。言い換えれば、少なくとも1週間近くは尾瀬ヶ原及び尾瀬沼地区・大江湿原2地区の「日光黄菅をともに楽しむ」ことができることになります!

「燧ケ岳山麓周回+尾瀬ヶ原周遊コース」は、福島県・檜枝岐村御池から「シャトルバス」で沼山峠下