尾瀬をレポートする 第2回 新聞各紙の2020年の尾瀬入山者数の報道について

2021の尾瀬が間もなく始まります!しかし、

「新型コロナ感染拡大」は、1年以上過ぎた今も、まだ解決に至っていません!

昨年のゴールデンウイークは、「緊急事態宣言」の真っ只中でしたが、今年も、東京・大阪などでは「緊急事態宣言」が出ています? しかし、尾瀬などの国立公園への入山規制は出ていませんから、「新型コロナ感染対策」に留意しての入山ができると考えています!

そこで、「新型コロナ感染対策を意識した登山というのは、どのように考えればいいのか、昨年の状況を振り返って考えてみることにしました!

2020年、尾瀬の入山者数は、上高地や富岡製紙場と比較すると、2019年に比べると最も低い減少率でした!また、ピーク時の入山者数(観光地利用者数又は入場者数)と比較した場合は、上高地の次に高い数字でした!

新聞は膨大な量のニュースを報道しますが、知っていながらも報道しない内容もたくさんあります?

檜枝岐村・御池を起点として、7月に日光黄菅、10月に草紅葉と紅葉を求めて尾瀬を歩き、とても楽しく気持ちの良い時間を過ごしてきました!

尾瀬地域は、新型コロナ感染拡大防止のため、入山自粛を求められていましたが、7月に山小屋が営業再開したことから、桧枝岐村・御池から「燧ヶ岳産山麓周回 + 尾瀬ヶ原周遊コース」を回り、7月に日光黄菅を見に尾瀬を訪れました! 10月にも同じコースで草紅葉、紅葉を求めて入山しました! 新型コロナ感染防止が求められる中、どう対応すればいいのかと不安でしたが、杞憂に終わりました!

例年より1週間ほど早く見頃を迎えた日光黄菅!少し早めに染まった湿原の草紅葉は、当たり前ですがいつもの年と変わらず見事でした!こんなに楽しい尾瀬はいつ以来だろうかと驚くほど爽快な気分に浸ってきました! 入山者が圧倒的に少なく、湿原では、たまにすれ違う程度!木道で対抗者とぶつかることもなく、撮影のために木道を占拠する人も、両手ストックで木道を闊歩する人たち、やたらと木道をふさぎ引率者に演説を聞かせているガイド連れの一団などとも出会わず、周囲を囲む至仏山、燧ケ岳、景鶴山やアヤメ平などの山々、そして広大な湿原という風景を楽しみながらゆっくりと歩けました!まさに「尾瀬が私のためにある!」と勘違いするほどでした!

最大の収穫は、山小屋で「入山者は山小屋を必要とし、山小屋も入山者を必要とする!」ことを再確認できたことでした!

山小屋でも気持ちよく過ごせました!検温に始まり食事の際も入浴時もそして部屋の収容人員も「三密対策」が徹底され、スタッフが細かい気配りをしてくれたことから、はるか昔に忘れていた「山小屋の楽しさ」を取り戻したようでした! 厳しい状況の中で、「入山者は山小屋必要とし、山小屋も入山者を必要とする」という「相互依存の本来の姿」を再確認できました!

2021年2月18日、環境省・関東地方環境事務所が2020年度の尾瀬国立公園への入山者数について発表しました!

私たちは、「尾瀬をレポートする 第1回」で、

「厳しい新型コロナ感染防止策が要求された2020年の尾瀬! 入山者はなんと106,922人(旧尾瀬地域は96,975人)でした! 心底 尾瀬好きな人達がこんなにたくさん! 嬉しい限りです!」

と書きました! ところが

新聞各紙(地域紙3紙と全国紙3紙)は、次のように報じていました!

地域紙3紙(群馬県の上毛新聞、福島県の福島民報と福島民友新聞です)は、発表翌日の2021年2月19日に報じています!一方全国紙3紙(朝日新聞、毎日新聞、読売新聞 )は、毎日新聞及び読売新聞が2月23日と5日後に、朝日新聞は、発表からほぼ1カ月遅れの3月16日にそれぞれ群馬版に掲載しています!

2月19日付の「福島民報」です(桧枝岐村観光協会のHPより) 2月19日付の「福島民友新聞」です

2月19日付の「上毛新聞」です 2月23日付の「毎日新聞」です

2月23日付の「読売新聞」です 3月16日付の「朝日新聞」です

各紙は揃って、私たちの見解とは逆に「尾瀬の入山者数が過去最少」と報じていました!

見出しを見比べると?

読売新聞を除く5紙はほぼ同じく、「尾瀬の入山者数は、10万人6922人で、統計が残る1989年以降 最少!」と「一大事件的な扱い」の横並びの見出しになっており、唖然としました?

読売新聞を除き、そろって「10万人強の入山者数」と 「最少」の文字が並んでいます。読売新聞の場合は、「56.8%減」と数字を並べ「リアル」さを表現して、本文で「最少」と報じています! 各紙がまるで「一大事件が起こった」かのように書いており、「そんなに大変なことか?」と「どこかに何かが使えているような違和感」を感じました?

「入山者数が最少」となったことが「一大事件?」であったのなら、全国紙は「何故、全国版の紙面に掲載」しなかったのでしょう?

尾瀬への入山者数が、「統計が残る1989年以降 最少」となったことが「一大事?」ならば、3紙はどうして「地域版ではなく、全国版の紙面に掲載しなかったのだろう?」と思います。「1989年以後30年の間に、入山者が半数以下にまで減少した尾瀬は、もはや全国的な話題ではなく、地域の話題でしかない!」ということなのでしょう? しかし、「尾瀬地域」は群馬、福島そして新潟の3県から入山でき、日本の自然保護運動に大きな足跡を残してきた「全国ブランド」の国立公園です?

入山者が減少した理由について、全国紙2紙は?

全国紙3紙のうち、2紙の見出しから「コロナ」の文字が消えている上、「環境省又は担当者の発言」を引用して、まるで環境省の広報紙のように 「べったりと迎合」した内容を報じています!

全国紙3紙のうち、毎日新聞及び読売新聞は、「入山者数が大幅に減少した要因」について、4月以降の報道を捨てて、環境省・関東地方環境事務所の担当者の発言を載せています。第1回で報告しましたが、同事務所の「令和2年度尾瀬の入山者数について」の文書には入山者数だけが載っており、入山者数が減少した要因については一切触れていません。しかし、2紙の記述を見ると取材した記者に対しては、能弁であったことがわかります。2紙は、環境省が「自分達に都合の悪いことは、第三者的表現で問題点をそらす」という公務員特有の論法で語ったことをそのまま載せています?

毎日新聞は、

- 「同省は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛要請や県をまたぐ移動の制限が影響したと分析する。」

- 「同省によると、例年はミズバショウが見ごろとなる5、6月に入山者数が最も多くなるが、その時期に新型コロナによる外出自粛が重なったほか、開通を遅らせた入山口もあり、人手が落ち込んだ。最も入山者が多かったのは8月。感染拡大が小康状態となり、『密』を避けることができるアウトドア需要が高まったことが背景にあるとみられる。」

と文書には記載のない同省の無責任な言葉を報じています? なお、毎日新聞群馬版には、「冨岡製糸場 入場者63%減 休館や緊急事態宣言響く」との見出しで冨岡製糸場の2020年度の入場者数が、尾瀬よりも高い減少率てあったと報じています?

読売新聞は、

「同事務所によると、5~6月はミズバショウが見頃となるが、福島県側の入山口や園内の山小屋が閉鎖された影響で、入山者は前年比約6万8,000人減の約5,700人にとどまった。日光黄菅が見頃となる7月は一部で入山口の閉鎖が解除され、1万6748人が訪れたが、前年より約3万7,000人少なかった。8〜10月は回復傾向見られたが、シーズンを通してみると、最高期だった1996年の64万人から6分の1ほどに落ち込み、減少は5年連続となった。」

と同じく文書にはない担当者の無責任な言葉を報じています? そればかりか、入山者数が前年比56.8%も減少した理由について「新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、5~6月に入山口の一部が閉鎖されたことも影響した。」と書いており、感染拡大防止対策以外にもあるという、頓珍漢な独自の見解」を報じています?

地域紙3紙及び朝日新聞は、入山者が減少した理由について明確に「新型コロナウイルス感染拡大による・・・」と報じています?

福島民報は、

「新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛などの影響により、統計を取り始めた1989(平成元)年以降、最も少なくなり、初めて十万人台となった。・・・本県側にある入山口五カ所からの入山者は計 3万2458人。5、6月はゼロだった。この期間は御池―沼山峠間のシャトルバスが運休した他、桧枝岐村が村内施設への営業自粛を要請していた。」

福島民友新聞は、

「・・・入山者数は近年減少化傾向にあるのに加え、新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛が追い打ちとなり、激減した」

上毛新聞は、

「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛の影響で、記録的な落ち込みとなった。」

朝日新聞は、

「尾瀬では昨年、夏山シーズンを迎えても尾瀬保護財団や環境省から入山自粛が強く求められた。群馬県側はミズバショウの見ごろが過ぎた5月下旬から、福島県側は7月から入山が可能になった。山小屋や休憩所の営業は7月1日以降と遅れ、営業そのものを見送った施設もあった。」

見出しを見比べて不思議に思いました? どうして揃って「統計が残る1989年以降 最少!」なのかと?

6紙が揃って2020年4月から10月の間の尾瀬の記憶と記録を喪失していたとしか思えません? でなければ、「統計が残る1989年以降 最少!」と報じた理由がつきません! 「誰のために?何のために?」こんな呆れるような記述になったのでしょう?

この疑問を解くために以下の事を調べました!

-

4月から7月までの事実関係について

-

入山者(尾瀬地域)を予測しました

-

4月以降の各社の報道内容について

1.4月から7月までの事実経過です

- 4月7日、政府は、新型コロナ感染防止のために東京都以下7都府県を対象に5月6日までの期間について観光地の入場制限や他県への異動の抑制等を含む「緊急事態宣言」を出しました。

-

4月16日、政府は「緊急事態宣言」を全国に拡大する旨の発表をしました!

-

4月16日、福島県檜枝岐村は、ホームページに「新型コロナウイルス感染症予防対策によるお客様の受け入れ自粛要請について」を発表しました! この中で桧枝岐村は、「・・・主産業の経済活動よりも村民の健康と生命を守ることが最も重要である・・・」と載せました!

-

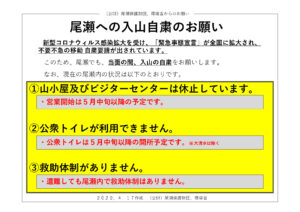

4月17日、環境省及び尾瀬保護財団が連名で「尾瀬への入山自粛のお願い」を発表しました!

-

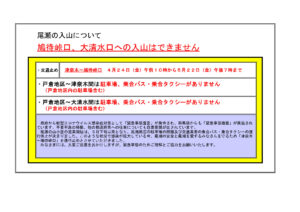

4月23日、群馬県片品村が「尾瀬の入山について 鳩待峠口 大清水口への入山はできません」と発表しました!

2020年4月16日 桧枝岐村発表の「お客様の受け入れ自粛要請について」です! ④ 4月17日 環境省・尾瀬保護財団発表の「入山自粛のお願い」です ⑤ 4月23日 片品村発表の「尾瀬への入山について」です - 5月4日、 政府は「緊急事態宣言」を31日まで延長することを決定しました。

-

5月11日環境省及び尾瀬保護財団は連名で、「緊急事態宣言が31日まで延長」されたことに基づく「入山自粛要請」を発表しました

- 5月14日 政府は 、8都道府県を除く39県の「緊急事態宣言」の解除を決定しました。

-

5月18日桧枝岐村は、入山の自粛要請を6月30日まで延長する「新型コロナウイルス感染症予防対策によるお客様の受け入れ自粛要請の延長について」を発表しました?

-

5月20日、尾瀬山小屋組合は、自治体等の要請を受けて6月30日まで営業を自粛することを決定しました。

⑦ 5月11日、環境省及び尾瀬保護財団連名の「尾瀬への入山自粛のお願い」です ⑨ 5月19日、桧枝岐村が18日に発表した「お客様受け入れ自粛要請の延長について」です ⑩ 5月20日、尾瀬山小屋組合は6月30日までの営業自粛を発表しました! - 5月21日、片品村で「山開き」を開催、23日から群馬県側から入山が可能となりました(山小屋は未開業です)?

-

5月22日、環境省以下9団体連名の「尾瀬への入山自粛について」が発表されました。しかし、「群馬県側は入山可能です」との記述がありました?

-

5月25日、政府は「緊急事態宣言の全面解除」を発表しました?

-

6月29日、環境省以下9団体連名での「入山について(ご注意ください)」が発表されました?

⑫ 5月22日、環境省以下9団体が連名で「尾瀬への入山自粛について」を発表しました ⑬ 5月25日、政府が「緊急事態宣言」の全面解除を発表しました(朝日新聞記事より) ⑭ 6月29日、 環境省以下9団体が連名で発表した「尾瀬への入山について(ご注意ください)」です - 7月1日、桧枝岐村・御池からのシャトルバスが運行を開始、山小屋が営業を始めました! 様々な困難を乗り越えて「ようやく 尾瀬」が幕開けしました!

7月からの尾瀬の姿です

福島県側の入山口・御池からのシャトルバスは、細心の新型コロナ感染拡大防止対策を実施していました!

7月1日、桧枝岐村御池の駐車場、沼山峠口までのシャトルバスそして、尾瀬地域の山小屋が一斉に営業を開始しました!御池では、シャトルバスは、新型コロナ感染拡大防止策として、利用者全員を対象に乗車前に検温を実施していましたし、バスには消毒液が用意されていました!

7月からの尾瀬地域の山小屋・休憩所及びトイレの稼働状況です!

20.7.18からの状況 正版- 尾瀬地域の山小屋は18施設(尾瀬ヶ原・尾瀬沼地区)のうち、3分の1以上の7施設が休業しました。

- また、3カ所(沼山峠下登山口前、尾瀬沼畔・沼尻、尾瀬ヶ原・赤田代)の休憩所が休業しました。

- さらに2か所トイレ(群馬県設置の中田代・竜宮小屋の奥及び長蔵小屋設置の尾瀬沼畔・沼尻)が使用できませんでした?

- 加えて営業している山小屋などでも、新型コロナ感染防止対策の徹底が求められました?

- 特に各山小屋では「密を避ける」ために収容人員を大幅に減らしており、最大でも2019年の半分にも満たない人数となりました(尾瀬地域全域で)?

- さらに各山小屋では、検温実施、消毒液やハンドソープなどの感染防止のための準備、食事や入浴の際にもソーシャルディスタンスを確保することが求められるなど、様々な準備と負担が求められるなど厳しい経営を強いられました?

休業した山小屋の前を過ぎる度に、表現しようのない「痛み」を感じました?

尾瀬ヶ原東端の6軒の山小屋が並ぶ見晴地区では、半数の3軒が休業しました! 尾瀬沼畔・沼尻から尾瀬ヶ原林道を下って見晴へ到着すると「異様な光景」を目にします! 眼前の左右の3軒の山小屋が休業しているのです? 山小屋は、真夏であるにも拘わらず雨戸が閉められ、「雪囲い」が外されていません! この一帯だけは「冬のまま」なのです! まるでゴーストタウンに迷い込んだような「錯覚」に陥り、表現しようのない「痛み」を感じたのは私だけではないでしょう(各小屋共に、風通しなどで定期的に点検していました)? 見晴から尾瀬ヶ原・横断道を西へ進み沼尻川を渡って竜宮十字路手前の竜宮小屋でも、見晴から三条の滝へ向かう手前の赤田代の元湯山荘の前でも、同じように雨戸、シャッターが閉まり雪囲いのままの「冬の姿」の前を通り過ぎます!

2019年10月(上)と2020年(下 7月と10月の合成です)の見晴地区です! 見慣れた姿ではなく、雪囲いのままの山小屋の間を通りすぎる際に、言いようのない「悲しさ」と言葉にならない「痛み」を覚えました!

2019年10月(上)と2020年(下 7月と10月の合成です)の見晴地区です! 見慣れた姿ではなく、雪囲いのままの山小屋の間を通りすぎる際に、言いようのない「悲しさ」と言葉にならない「痛み」を覚えました!

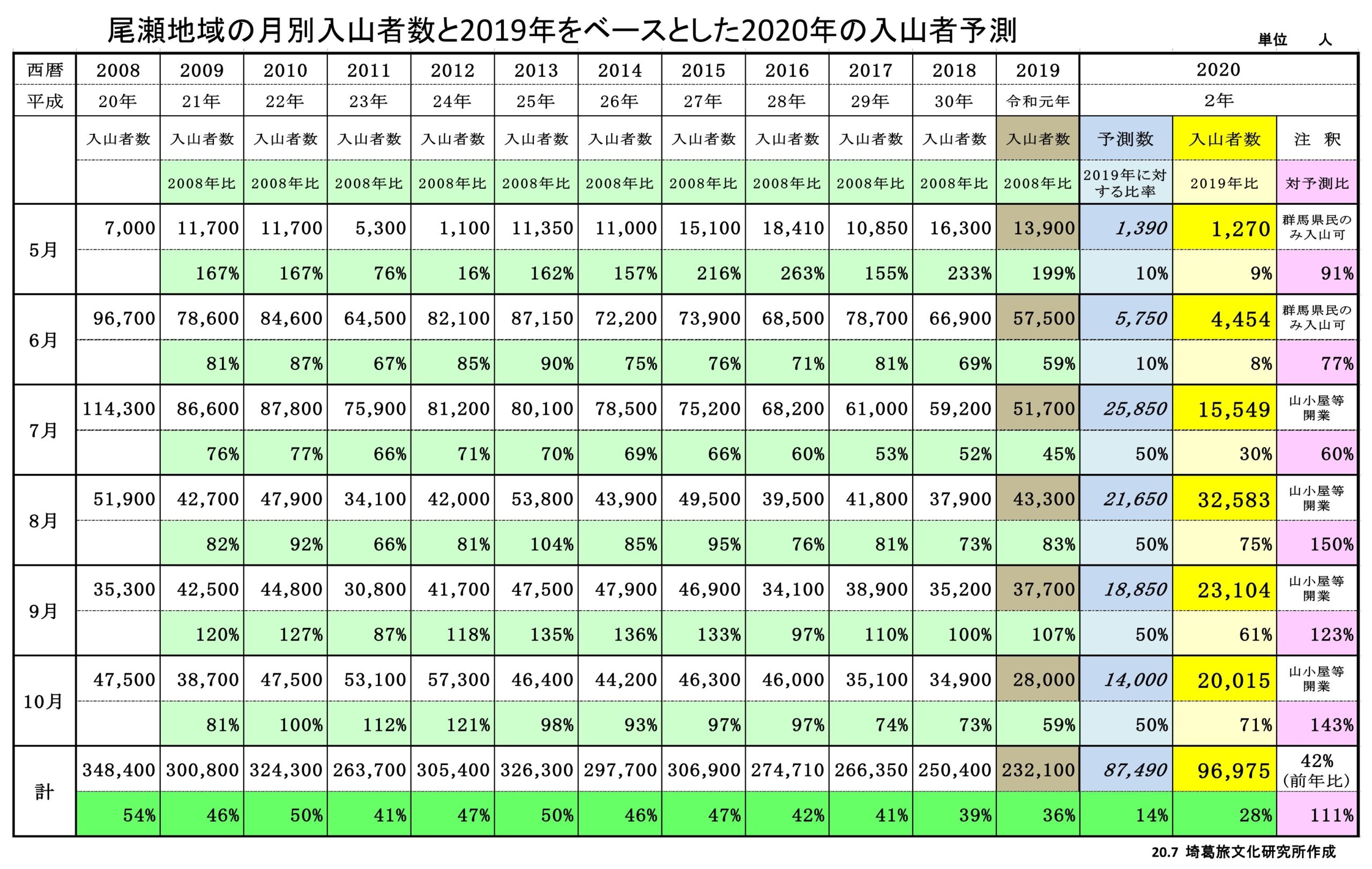

2.2020年7月に、入山者(尾瀬地域)を予測しました!

- こうした状況の中で、一体どのくらいの人々が尾瀬へ入山することができるのだろうと考え、2019年の入山者数を基準として2020年の入山者数を予測してみました!

- 5月及び6月は、入山は群馬県側から群馬県民だけが日帰り入山という条件で、2019年比10%と推定しました?

- 7月から10月は、従来通りの群馬、福島両県から入山して宿泊としましたが、山小屋の収容人数は2019年比50%以下と推定しました?

予測した数字は、2019年比で40%を切る 87,490人でした? 10万人を超えることはなく、最悪の場合は5万人を割りこむ場合もありうるとの厳しい内容でした?

3.4月〜10月の尾瀬に関する報道です

5月21日以降、強弱はありますが各紙は「環境省以下が進めたの入山自粛要請」や「山小屋の休業」等の 尾瀬に関する情報を随時、掲載していました!

地域紙2紙(上毛新聞及び福島民友新聞、福島民報は未調査です)と全国紙3紙(朝日新聞、読売新聞、毎日新聞は調査継続中です)を調べました!しかし、全国紙の全国版への掲載は、読売新聞の5月23日だけで、それ以外はすべて地域版への掲載でした?(インターネット検索した記事を印刷している記事もあります)

- 上毛新聞が、5月21、22、24日に。24日は「コロナ現場発 尾瀬 自粛の山開き 救助困難、観光は打撃」の見出しで。(主たる取材地は、21日片品村)

- 朝日新聞が、5月22日群馬版に「尾瀬 コロナ警戒しつつ山開き、入山23日から」の見出しで。福島版、新潟版にも。(主たる取材地は、21日に片品村)

- 読売新聞が、5月23日全国版の夕刊に唯一「まだ はるかな尾瀬」の見出しで。 群馬版、福島版及び新潟版にも。(主たる取材地は、23日に尾瀬ヶ原・逆さ燧の池塘付近)

- 読売新聞が、6月18日福島版に「桧枝岐は休業続く」の見出しで。(主たる取材地は、桧枝岐村 取材日未確認)

- 朝日新聞が 6月30日福島版に「檜枝岐村の施設 あすから」の見出しで。(主たる取材地は、桧枝岐村 取材日未確認)

- 上毛新聞が、7月1日「尾瀬入山 全ルートが可能」の見出しで。(主たる取材地は、片品村 取材日未確認)

- 毎日新聞が、7月1日新潟版に「尾瀬入山規制解除」の見出しで。(主たる取材地は、6月上旬に尾瀬ヶ原・逆さ燧の池塘付近)

- 読売新聞が、7月1日福島版に「尾瀬への入山きょうから 桧枝岐村側 山小屋1/3は今季休業・・・」の見出しで。新潟版及び群馬版で。(主たる取材地は、29日に桧枝岐村)

- 読売新聞が、7月2日福島版に「レジャー解禁 手探りの夏」の見出しで。(主たる取材地は、1日に尾瀬沼東岸)

- 福島民友新聞が、7月2日「【檜枝岐】尾瀬シーズン到来!シャトルバス開始 入山規制解除」の見出しで。(主たる取材地は、1日に檜枝岐村)

- 福島民友新聞が、7月18日「【ニッコウキスゲ】『夏色』景色!尾瀬国立公園 ハイカーらに爽やかな風:夏の花だより 」の見出しで。(主たる取材地は、17日に尾瀬沼畔・大江湿原)

- 福島民友新聞が、9月7日 「【唱歌・夏の思い出】檜枝岐・尾瀬 16小節の歌…楽園へと誘う 」の見出しで。(主たる取材地は、8月中旬に尾瀬沼畔・大江湿原)

- 朝日新聞が、9月21日群馬版に「コロナ禍の尾瀬はいま 近隣県から家族連れ」の見出しで。(主たる取材地は、7月15日に尾瀬ヶ原・山の鼻)

- 朝日新聞が、10月6日群馬版及び福島版に「尾瀬 草紅葉 変わらぬ秋」の見出しで。(主たる取材地は、3日に尾瀬ヶ原・逆さ燧池塘付近)

主な記事は以下の通りです!

5月24日付「上毛新聞」です 5月22日付「朝日新聞群馬版」です

5月23日付「読売新聞・全国版の夕刊」です 6月18日付「読売新聞福島版」です

7月1日付「上毛新聞」です 7月1日付「毎日新聞新潟版」及び7月2日福島民友新聞です

7月1日付「読売新聞福島版」です 7月2日付「読売新聞福島版」です!

9月21日付「朝日新聞群馬版」です 10月6日付「朝日新聞群馬版」です!

こうした報道によれば、2020年7月には、関係者の間では、「入山者が、かつてないほど大幅に減少する」と予測されていました!

6月末以降全国紙は、関係者に取材して「2020年の入山者数について『2019年の4割〜5割程度では? 』と見込んでいたと、地域版に報じています!

朝日新聞は、

- 9月21日付の群馬版(取材日は、2カ月以上前の7月15日です?)の「コロナ禍の尾瀬いまは 近隣県から家族連れ」の中で、「入山者が大幅に減ったとみられる一方で、近隣から訪れた若い家族連れが目立った」と書いていますが、続けて、「至仏山荘では・・・収容人数を定員の半分程度に抑え・・・」と、また「尾瀬で5軒の山小屋を運営する東京パワーテクノロジー尾瀬林業事業所の小暮義隆所長(51)によると、1軒は今季当初から休業しており、4軒の宿泊者数は例年の3割ほど。入山者数も例年の半分ほどで日帰りが多いとみている」と報じています!

読売新聞は、

- 7月2日付の福島版(取材日は1日)の「レジャー解禁 手探りの夏」の中で、「昨秋、稼働率を上げるため1人客向けカプセル型ベッドを導入した村営の『尾瀬沼ヒュッテ』は、今シーズンから本格運用の予定だったが満員にすることは避け、全体の収容人数も100人から40人に減らした。支配人の平野順二さん(50)は『稼働率より感染防止を優先しないといけない』と話した」と報じています!

2020年、尾瀬地域の山小屋における最大宿泊者数を試算すると、驚くことに、例年の20%にしかなりませんでした?

2020年4月、尾瀬山小屋組合は、「山小屋における新型コロナウイルス対策について」を発表し、各施設は「休業」をも含めた対策を進め、「7月1日から営業を開始する」としました! その結果、尾瀬地域では山小屋18軒のうち、7軒が休業し稼働したのは11軒と例年の61%でした? 営業期間は例年ならば5月〜10月の6カ月間ですが、同年は7月〜10月までの4カ月間と例年の67%でした? さらに、収容人員は「三密回避」のため例年の約50%ほどに抑えました! この結果、同年の尾瀬地域の山小屋の宿泊者数は、最大でも例年の20%強にしかならない状況でした? なおかつ、稼働した個々の山小屋においても、稼働日は7~10月までの4カ月(67%)、1日当たりの宿泊者数は最大約50%でしたから、最大でも2019年の宿泊人員の33%強に過ぎないことになります!(弊所で新聞報道等を参考にして試算した数字です)

おまけに、収入は宿泊者数に比例して減少し経済的、物理的、精神的負担は、増大しました!

さらに「三密回避」を維持しながら営業するために経済的、物理的、精神的な負担が増大していました!三密回避」は、あらゆる施設等で求められましたから、全て経済的、物理的、精神的負担を伴っていました!関係者のこうした涙ぐましい努力の結果が、入山者数となって表れたといえます!

尾瀬地域の関係者は、新型コロナ感染防止の対策を講じながら、冷静に現実を見据え、最悪の状況も想定し、1人でも多くの入山者を迎えたいと、奮闘していました!

周囲を見渡すと、厳しいのは尾瀬だけではありませんでした! 2021年2月23日の毎日新聞群馬版には、尾瀬の入山者数の記事より大きく、「富岡製糸場 入場者63%減」との記事が載っていました!

2021年2月23日付の毎日新聞群馬版は、「富岡製糸場 入場者63%減」と報じています。富岡製糸場は世界遺産であり、富岡市内の中心部に位置し、場内を歩いて見学します! それでも「・・・前年比63%減の16万人台にとどまる・・・」と報じています。(その後、富岡市は2021年3月31日現在での入場者数を177,419人と発表しました!なお、計測期間は、4月1日から翌年3月31日です)

それ以前の2020年11月16日、中日新聞は「上高地苦境、来季こそ再生を 入り込み者数、例年の3割」と上高地の入り込み者数が尾瀬以上の比率で大きく減少したと報じています!

2020年11月16日付の中日新聞によれば、2019年度に124万人強が訪れた(槍ヶ岳や穂高、涸沢などへの入山者も含みます)上高地は、2020年に前年比70%減の377,300人(松本市山岳観光課発表)でした。尾瀬のようにすべてがハイカーではなく、軽装で河童橋で写真を撮る人や話題のスイーツを求める人などすべて含んだ数字です。槍ヶ岳や穂高岳などへの入山者が利用する山小屋は、混雑期には「1畳に2人以上の雑魚寝」を強いられるほどでしたが、尾瀬と同様に「三密回避」が求めらた中で、どのように変わったのかについての報道はありませんでした!

2020年、尾瀬の入山者数は上高地よりも富岡製糸場よりも相対的には多かったのですが、各紙は報じていません?

上高地、富岡製糸場と尾瀬の、ピーク時の入山者数及び2019年の入山者数と2020年の入山者数を比較してみました!

各地の2019年及び2020年の入山者数(観光地利用者数又は入場者数)は次の通りです!

-

尾瀬国立公園の入山者数は、 2019年度が 247,000人、2020年度は106,922人で対前年比 43%でした!

-

富岡製糸場の入場者数は、 2019年度が 442,840人、2020年度は177,419人で対前年比 40%でした!

-

上高地の観光地利用者数は、 2019年度が 1,240,600人、2020年度は377,300人で対前年比 30%でした!

各地のピーク時と2020年の入山者数(観光地利用者数又は入場者数)は次の通りです!

-

尾瀬国立公園の最大入山者数(1996年)は、 647,523人、2020年度は106,922人でピーク比 16.5%でした!

-

富岡製紙場の最大入場者数(2014年)は、 1,337,720人、2020年度は177,419人でピーク比 13.2%でした!

-

上高地の最大観光地利用者数(1994年)は、 2,085,100人、2020年度は377,300人でピーク比 18.1%でした!

( 富岡製糸場の入場者数は、富岡市の「富岡製糸場入場者数」、上高地の観光地利用者数は、長野県の「観光地利用者統計調査結果」を参照しました)

上高地や富岡製紙場と比較すると、尾瀬の入山者数は2019年比では、最も高い数字です!また、ピーク時の入山者数(観光地利用者数又は入場者数)と比較した場合は、上高地の次に高い数字でした。!

「入山者数106,922人」は、関係者等の涙ぐましい努力の賜物です! 5月〜6月頃には、「入山者は5万人にも満たないのでは?」と案じていましたが、その後の関係者の奮闘により、10万人を超えたのですから、「尾瀬、頑張って入山者数10万人超!」と「プラス評価で報じる」ことが事実を伝えている思います!

富士山の場合と比較すると?

富士山の2020年度の入山者数は、「新型コロナ感染拡大防止のため入山を止めていたので、『0』」です!

2020年の尾瀬の入山者数を報じるについて、数字を見るならば、大幅に減少したのは事実ですが、2020年の「富士山」の場合はと比べてみて下ください! 富士山は、早い段階で入山を止めましたから、2020年度の入山者数は、「新型コロナ感染拡大防止のため入山中止」という注釈が付きますが、公式数字は「記録なし=0」となります! これを尾瀬の場合に当てはめるなら、「2020年度の尾瀬国立公園の入山者数」は、「新型コロナ感染拡大防止のため、福島県側からの入山及び山小屋の営業開始が7月1日からと遅れるなどして大幅に減少し、『106,922人』でした」と、注釈付きでの発表になります?

読者や市民は、2020年4月7日に政府が「緊急事態宣言」を出した以降、あらゆる地域で新型新型コロナ感染防止対策が強く求められたことを知っており、尾瀬も例外ではないことを充分に知っていましたし、入山者(入園者)が大幅に減少した観光地や国立公園は尾瀬に限りません

読者や市民は2020年4月7日に政府が「緊急事態宣言」を出して以降、全国の観光地・国立公園などが「新型コロナ感染防止対策」を強く求められたことを知っており、尾瀬だけが特別に厳しい状況だったわけではないことも知っています!

何故、各紙が「尾瀬の入山者数は、10万人6922人で、統計が残る1989年以降 最少!」と「一大事件的な扱い」をしたのか判明しました!

環境省の担当者が「発表文書」には記載のない「入山者数の減少要因」を口にしたことが発端でした!

6紙は、2020年10月までに取材した「尾瀬では関係者全員が、同年の入山者数が大幅に減少すると想定していた!」との情報を捨てて、環境省に迎合し、無責任な環境省・関東地方環境事務所担当者の「事実に起因しない創作文」を選び(悲しいことに、選ばざるを得なかった?)「事実」として報道したのです?

繰り返しになりますが、読売新聞の2021年2月23日付の群馬版に、

「同事務所によると、5~6月はミズバショウが見頃となるが、福島県側の入山口や園内の山小屋が閉鎖された影響で、入山者は前年比約6万8,000人減の約5,700人にとどまった。日光黄菅が見頃となる7月は一部で入山口の閉鎖が解除され、1万6748人が訪れたが、前年より約3万7,000人少なかった。8〜10月は回復傾向見られたが、シーズンを通してみると、最高期だった1996年の64万人から6分の1ほどに落ち込み、減少は5年連続となった。」と載っています?

読売新聞の記述が正確であるならば、環境署の担当者の発言は、基本的な状況把握ができておらず、支離滅裂な内容であったことがわかります! 具体的には次の通りです?

- 「福島県側の入山口や園内の山小屋が閉鎖された影響で、入山者は前年比約6万8,000人減の約5,700人にとどまった。」のは、環境省が主導した「入山自粛要請」により、群馬県側からしか入山できなかったことによります!

- 「7月は一部で入山口の閉鎖が解除され、1万6748人が訪れたが、前年より約3万7,000人少なかった。」のは、尾瀬地域内の山小屋のうち、稼働していた施設は61%の11軒である上、「三密回避」により、収容人員を5割ほどに減らしていたことが、最大の要因です?

- 「8〜10月は回復傾向見られたが、」としていますが、山小屋の収容力は7月と変わっておらず、日帰り入山者が増加したことによると思われますが、各月の入山者数の2019年比は8月75%、9月61%、10月71%とバラついており、担当者は何を根拠に「回復傾向が見られた」としているのか意味不明です!

上記以外に、入山者減少の要因に挙げられるのが、

- 尾瀬地域内の3軒の休憩所が休業したこと、

- 尾瀬地域内の重要地点のトイレ2か所(尾瀬ヶ原・中田代の群馬県が設置した竜宮小屋裏のトイレと尾瀬沼畔・沼尻の長蔵小屋が設置したトイレ)が使用できなかったことです?

読売新聞によれば、環境省の担当者は、次のような発言もしていました!

- 「シーズンを通してみると、最高期だった1996年の64万人から6分の1ほどに落ち込み」とありましたが、2020年は新型コロナ感染拡大防止のため、「異常事態に終始した年」でした! 入山者数が大幅に減少することが明白であった年度の入山者数」を「最大の入山者数」と比較することに何の意味があるのでしょう? あきれてものが言えません!

尾瀬を取り巻く厳しい状況、例えば「2020年、尾瀬地域の山小屋における最大宿泊者数を試算すると、例年の20%強にしかならない?」という現実を把握しようとせず、悩み苦しみ「新型コロナ感染防止対策を進めながら」営業をし、入山者を迎えていた山小屋を筆頭とする関係者の努力に一言も触れず、ひとかけらの敬意も感じているようには見えない、環境省の担当者の発言でした!

全面的に紙面で環境省に阿(おもね)ったのは、全国紙の毎日新聞と読売新聞でした!

前半部で書いた「入山者が減少した理由について、全国紙2紙は?」で取り上げたように環境省の担当者の発言を紙面で、全面的に取り上げたのは全国紙の毎日新聞と読売新聞でした! 残りの4紙は、力関係の結果(?)で環境省の担当者の発言を取り上げていますが、全国紙2紙のように全面的に迎合してはいませんでした? しかし、見出しで横並びしたのは事実ですから読者が違和感を覚えたのは間違いないと思います!

2紙の紙面は、冒頭部の「新聞各紙(地域紙3紙と全国紙3紙)は、次のように報じていました!」の中で、2月23日付の「毎日新聞」及び2月23日付の「読売新聞」掲載していますのでご覧ください!

各紙が、「現場を取材」していたなら、あたかも「現場を見てきた」かのように語る環境省・関東地方環境事務所の担当者の発言を簡単に一蹴できたでしょう?

今回の各紙の取材は次のようでした!

尾瀬沼地区の取材は、2紙が行っていますが!

読売新聞が、6月29日に桧枝岐村・御池まで、1日に尾瀬沼東岸まで取材しています! また福島民友新聞が、7月1日に桧枝岐村・御池まで、7月17日に尾瀬沼畔・大江湿原まで、8月中旬に同じく尾瀬沼畔・大江湿原まで取材しています!

尾瀬沼地区では2019年と変わっていた3点について、読売新聞は全く取り上げていません?

-

沼山峠下登山口前の休業していた休憩所!シャッターがおりたままでした! 御池からシャトルバスに乗車する際に新型コロナ対策として検温を実施していたこと、

- 沼山峠下登山口の休憩所が新型コロナ対策の結果、休業していたこと、

- 尾瀬沼東岸の尾瀬沼ビジターセンターの隣で新尾瀬沼ビジターセンターの新設工事が数年来進行していたこと

です!

読売新聞は、7月1日に尾瀬沼東岸の尾瀬沼ヒュッテ御池ロッジで取材していますが、新型コロナ対策であるシャトルバスでの検温も沼山峠下登山口の休憩所の休業も取り上げていません!シャトルバスの検温実施は、乗車券販売所に大きなポスターが貼ってあり、乗務員が乗車前に実施していましたが、記者はバスに乗らずに尾瀬沼畔へ無たのでしょうか、福島版の記事ですが、群馬県側か入山したのでしょうか?それはそれで、無駄な降雨だと思いますが、? さらに不思議なのは、取材した尾瀬沼ヒュッテの眼前ですすめられていた新尾瀬沼ビジターセンターの建設工事を取り上げていないことです!尾瀬地域では、かつてない大工事ですから長蔵小屋側からもわかりますから、見落とすことは考えられません! 読売新聞だけでなく、各紙も併せて、環境省との間で記事にしないという暗黙の了解を取り付けているように見えます、不思議なことです! (注)弊所では、後日「国による尾瀬の環境破壊」というテーマで取り上げる予定ですが、1959年の伊勢湾台風で倒れた(長蔵小屋のブログより)後に半世紀以上かかって成長した木々を新尾瀬沼ビジターセンターの建設のために伐採したことは、後日植え直せば済む・・・ということではないと思っています!

福島民友新聞も「新尾瀬沼ビジターセンター建設工事」については報じていません?

福島民友新聞は、新型コロナ対策であるシャトルバスでの検温は取り上げていますが、沼山峠下登山口の休憩所の休業は取り上げていません!また、7月及び8月は大江湿原の取材は確認できますが、尾瀬沼東岸まで取材したかどうかは不明ですので、新尾瀬沼ビジターセンターの建設工事を見たのかどうかについては確認できませんでした? しかし、その後の記事を読むと「知っていて当たり前ですが、これまで記事にはしていない」と思われますが、如何でしょう?、

2-2 尾瀬ヶ原の取材は、全国紙3紙が取材していますが、?

尾瀬ヶ原では、全国紙3紙が各1回ずつ上田代・逆さ燧の池塘付近で取材しています! 読売新聞が5月23日に取材して同日の夕刊に「山開き」として写真を掲載、毎日新聞は6月初旬に取材して凡そ20日後の7月1日に「山開き」として写真を掲載、そして朝日新聞は10月3日に取材、6日に草紅葉の見頃として写真を掲載しています! また朝日新聞は、日光黄菅の見頃である7月15日に山の鼻地区を取材していますが、掲載したのは初秋の草紅葉が始まった9月21日でした?

尾瀬ヶ原の代表的ビューポイントとしては、中田代の下の大堀川一体、竜宮十字路付近、北縁道沿いのやはり逆さ燧で知られるいもり池などが、下田代では、見晴の山小屋群や六兵衛堀付近からの燧ケ岳などがあげられますが、3紙は、そのいずれにも取材ていません? 確かに、逆さ燧の池塘付近は、広大な尾瀬ヶ原の湿原の中ではありません! 逆さ燧の池塘付近は、左右に山が迫り湿原の幅が狭いのですが、燧ケ岳と池塘に映る逆さ燧と木道の3点セットが揃っている上に、山の鼻から近いことでビューポイントに加えられていますが、広大な尾瀬ヶ原を代表してはいません!3紙は、湿原の入り口付近での写真でお茶を濁しただけでした!

2020年が、2019年と大きく変わっていた点は、「7月からの尾瀬の姿です」に書いているように尾瀬ヶ原の13軒(山ノ鼻3軒、見晴6軒、赤田代2軒と竜宮小屋及び東電小屋)の山小屋のうち、半数近くの6軒が休業し、休憩所が1カ所休業、トイレ1か所が閉鎖されるという異常事態でありました!逆さ燧の池塘付近へ向かう山の鼻では、尾瀬ロッジが休業していましたが、記事では触れていません? さらに逆さ燧の池塘付近から40分足を延ばせば竜宮小屋前へ、80分足を延ばせば見晴まで行くことができ、「厳しい現実」を取材できました? この光景を見たら、環境省・関東地方環境事務所の担当者の口から出た言葉がいかに「薄っぺらな発言」であったかを直感できたはずで、報道内容が大きく変わっていたと思います!

若かりし 頃、尾瀬について様々な角度から情報を提供してくれたのは、新聞でした!

左は、1975年に発行された朝日新聞社前橋支局編集の「はるかな尾瀬」、右は、1990年に発行された毎日新聞前橋支局編集の「尾瀬 その風の中に」です! ともに入山者数が1996年にピークを迎える以前の、今日の尾瀬では「死語」となってしまった「オーバーユース」が問われていた時代でした!また、1970年代は、戦後の高度経済成長の「負の遺産」としての「水俣病」を発端とする「人間自身を被害者とする公害問題」が、一方では「尾瀬車道計画反対」運動に代表される「自然保護運動」が、大きなうねりとなり、1971年に「環境庁」が発足しました!、同年7月には、長蔵小屋の平野長靖氏(故人)が、2代目 大石環境庁長官に「直訴」しています! 残念なことに平野氏は、「尾瀬車道計画の中止決定」を待たずに、「不帰の人」となっています!このような時代を背景に急速に入山者が増え続けた尾瀬の姿を、追いかけてくれたのが、「新聞」でした!その功績は、今なお価値を保ち続けています!

しかし、30年余が過ぎ、かつては「マスコミの代表であった新聞の占める地位」は、今や相対的にも、絶対的にもその地位を低下させています! また、「尾瀬」は、20年以上続く入山者の長期低落傾向から抜けられず、2008年環境省の手で「日光国立公園」から独立し「尾瀬国立公園」に格上げされたものの「自然保護問題」においても、環境省が巨大になりすぎたことも影響して、完全に「同省」に「ヘゲモニー」を握られ、昭和24年に結成された「尾瀬保存期成同盟」に端を発する「自然保護」ではなく、「環境省の自然保護」へと「矮小化された自然保護」ににり下がってる状態です!

今後は、環境省の発言を「うのみにせず、原則にたち帰った報道」をしてください! 期待しています!

そんな現状ですが、新聞には、「環境省に阿(おもね)らず」、柔軟に独自性を維持した報道をしてほしいと思うのは、私たちだけではないでしょう!

「問合せ」や「尾瀬について」のご相談は下記へお気軽にどうぞ

また、記載内容についての質問及び問題点の指摘等についても下記へ連絡をお願いします

電話の場合は 080-9536-4334 埼葛旅文化研究所

メールの場合は saikatutabibunka@gmail.com

または、下記へお願いします!